LG Stuttgart: Grundsatz: Börsenwert als Untergrenze der angemessenen Abfindung

LG Stuttgart, Beschluss vom 17.9.2018 – 31 O 1/15 KfH SpruchG

Sachverhalt

A.

I.

Hintergrund des vorliegenden Spruchverfahrens ist der am 22. Mai 2014 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der A AG als beherrschter Gesellschaft und der Antragsgegnerin, B KGaA, damals noch firmierend unter C KGaA als herrschender Gesellschaft. Die Hauptversammlung der A AG hat dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag, dessen Abschluss von der Antragsgegnerin am 23. Januar 2014 angekündigt wurde, am 15. Juli 2014 zugestimmt. Die Eintragung im Handelsregister erfolgte am 02. Dezember 2014. Der Vertrag sieht eine Barabfindung von 22,99 EUR pro Aktie und eine jährliche Ausgleichszahlung von 0,83EUR pro Aktie für die außenstehenden Aktionäre der A AG vor. Die Antragsteller halten diese Beträge für zu niedrig und begehren im Rahmen des vorliegenden Spruchverfahrens die gerichtliche Festsetzung einer angemessenen Barabfindung und eines angemessenen Ausgleichs. Eine Besonderheit des vorliegenden Falles liegt darin, dass dem Abschluss des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages zwei öffentliche Übernahmeangebote der Antragsgegnerin vorausgingen. Der BGH hat zwischenzeitlich entschieden, dass die den Aktionären beim zweiten öffentlichen Übernahmeangebot angebotene Gegenleistung von 23,50 EUR pro Aktie nicht angemessen im Sinne der einschlägigen übernahmerechtlichen Bestimmungen war und dass den Aktionären dabei mindestens 30,95 EUR pro Aktie hätten angeboten werden müssen.

Im Einzelnen:

1. Gesellschaftsrechtliche Verhältnisse

a. A AG

Die A AG ist eine deutsche Aktiengesellschaft mit Sitz in Stuttgart, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter HRB … (nachfolgend: „Gesellschaft“ oder „A“). Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 260.122.792,96 EUR und ist in 203.220.932 nennwertlose Namensaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,28 EUR pro Aktie eingeteilt. Der A-Konzern mit der A AG an der Spitze war jedenfalls im hier relevanten Zeitraum (2014) in den Geschäftsbereichen Pharma- Einzelhandel („Consumer Solutions“) und Pharma-Großhandel („Pharmacy Solutions“) tätig (Bl. 503 d.A.)

Bis Juni 2014 hatte das Grundkapital von A noch 217.728.000 EUR betragen und war eingeteilt in 170.100.000 Stückaktien. Infolge der Nutzung bedingt beschlossener Kapitalerhöhungen durch Ausgabe von Bezugsaktien wurde im Juni 2014 das derzeitige Grundkapital von 260.122.792,96 EUR im Handelsregister eingetragen.

Die Ausgabe dieser Bezugsaktien steht im Zusammenhang mit der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen durch die niederländische Finanzierungsgesellschaft der A-Gruppe in den Jahren 2009 und 2011 (nachfolgend auch: „Wandelanleihen“). Diese Wandelschuldverschreibungen gewährten ihrem Inhaber ein Recht zur Wandlung in Aktien der A AG. Sie sollten zum 29. Oktober 2014 (im Folgenden: „Anleihen 2014“) bzw. zum 07. April 2018 (im Folgenden: „Anleihen 2018“) fällig werden. Im Falle eines Kontrollwechsels konnte der Inhaber die Wandlung vorzeitig zu einem angepassten Wandlungspreis verlangen (vgl. Anl. AG 30; BGH, Urteil vom 07. November 2017 – II ZR

37/16, Rn. 2). Auf die über die Ausübung von Wandelschuldverschreibungen bezogenen Aktien und den für diese Aktien bezahlten Preis wird noch zurückzukommen sein.

b. Antragsgegnerin

Die Antragsgegnerin ist eine 2013 gegründete Kommanditgesellschaft auf Aktien, die zunächst als C KGaA mit Sitz in Frankfurt unter HRB … im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main eingetragen war und die 2014 ihren Sitz nach Schönefeld verlegte. Die Firma wurde in D1 KGaA geändert. Nunmehr war die Antragsgegnerin unter HRB … im Handelsregister des Amtsgerichts Cottbus eingetragen. 2016 wurde die erneute Umfirmierung in D2 KGaA eingetragen. Im November wurde der Sitz nach Stuttgart verlegt. Die Antragsgegnerin ist seitdem beim Amtsgericht Stuttgart unter HRB … eingetragen. Die Firma wurde abermals geändert und lautet seit November 2017 B KGaA (Anlagenkonvolut AG 29).

Persönlich haftende Gesellschafterin der Antragsgegnerin ist die P GmbH mit Sitz in Stuttgart, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter HRB … (Anlagenkonvolut AG 29). Auch die persönliche Gesellschafterin der Antragsgegnerin hat zuvor ihren Sitz verlegt und umfirmiert.

Die Antragsgegnerin gehört zu einer Unternehmensgruppe, an deren Spitze die K Corporation, eine nach dem Recht des US-Bundesstaates Delaware mit Sitz in San Francisco errichtete Gesellschaft steht. K ist ein amerikanischer Pharmagroßhändler, der Arzneimittel, medizinische Produkte und medizinische Informationstechnologie liefert (Bl.

503 d.A.) (nachfolgend: „K“).

2. Übernahmeabsicht und Übernahmeangebote von K

a. Vorbereitung der Übernahme und erstes Übernahmeangebot

K plante seit 2013 die Übernahme der A AG und strebte dabei eine Beteiligung von mindestens 75% an, um nach der Übernahme sicher einen Beherrschungsvertrag mit der A AG schließen zu können (OLG Frankfurt, Urteil vom 19. Januar 2016 – 5 U 2/15 –, Rn. 2, juris).

Rund 50,01% (vor der Aufstockung der Beteiligung) des Grundkapitals der A AG waren in den Händen des Familienkonzerns H GmbH (nachfolgend: „H“). Der Hedgefonds E (nachfolgend: „E“) hielt zum Zeitpunkt des gescheiterten ersten Übernahmeversuchs sowohl ein Aktien-Paket an der A AG als auch Wandelanleihen.

Am 24. Oktober 2013 schlossen K und die Antragsgegnerin mit der A AG eine Vereinbarung über den Zusammenschluss ihrer Unternehmen (Business Combination Agreement, BCA).

Am selben Tag schlossen K und die Antragsgegnerin mit H einen Kaufvertrag über die damals von H gehaltenen rund 50,01 % der ausgegebenen A-Aktien (85.058.505 Aktien) (Anl. AG 30; Vertragsbericht Seite 1; Bl. 503 Rs.; nachfolgend „H-Aktienkaufvertrag‘). Der Vertrag wurde später modifiziert. Der ursprüngliche H-Aktienkaufvertrag stand unter Vollzugsbedingungen, u.a. der Bedingung, dass die Antragsgegnerin eine Mindestbeteiligungsschwelle von 75% aller A-Aktien auf voll verwässerter Basis, d.h. eine vollständige Wandlung der Wandelschuldverschreibungen unterstellt, erreicht (Bl. 503Rs.).

Ebenfalls am 24. Oktober 2013 veröffentlichte die Antragsgegnerin ihre Entscheidung zur Abgabe eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots an alle Aktionäre der A AG gemäß § 10 Abs. 1 WpÜG (Vertragsbericht Seite 1; Bl. 503 Rs.) (nachfolgend: „ursprüngliches Übernahmeangebot“ bzw. „erstes Übernahmeangebot“).

Am 05. Dezember 2013 veröffentlichte sie die entsprechende Angebotsunterlage zum an die Aktionäre der A AG gerichteten freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot. Gleichzeitig gab sie auch ein an die Inhaber der bereits erwähnten Wandelschuldverschreibungen (Anleihe 2014 und Anleihe 2018) gerichtetes freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot ab (nachfolgend: „Anleiheangebot“). Auch diese Übernahmeangebote standen wie der ursprüngliche H-Aktienkaufvertrag unter Vollzugsbedingungen, u.a. der Bedingung, dass die Antragsgegnerin eine Mindestbeteiligungsschwelle von 75% aller von A ausgegebenen Aktien auf vollverwässerter Basis erreicht. Als Gegenleistung war zunächst die Zahlung von 23,00 EUR pro A-Aktie angeboten. Die reguläre Annahmefrist des ersten Übernahmeangebots endete am 09. Januar 2014 (vgl. Anl. AG 30; Vertragsbericht Seite 1; Bl. 503 Rs.).

Am letzten Tag der regulären Annahmefrist des ersten Übernahmeangebots erhöhte die Antragsgegnerin im Zusammenhang mit einer Änderung des H-Aktienkaufvertrages die offerierte Gegenleistung um 0,50 EUR auf 23,50 EUR.

Am 14. Januar 2014 gab die Antragsgegnerin bekannt, dass die in Ziffer 13.1 der Angebotsunterlage vorgesehene Mindestannahmeschwelle zum Ablauf der Annahmefrist (09. Januar 2014) nicht erreicht sei. Die Vollzugsbedingung sei damit ausgefallen, folglich erlösche das Übernahmeangebot und die infolge der Annahme des Übernahmeangebots zustande gekommenen Verträge würden nicht vollzogen und entfielen. Das Übernahmeangebot sei bis zum Ablauf der Annahmefrist am 09. Januar 2014 für insgesamt 44.817.754 A-Aktien angenommen worden. Mit H habe sie den (bereits erwähnten, unter Vollzugsbedingungen stehenden) Aktienkaufvertrag über 85.058.505 A- Aktien geschlossen. Am Stichtag hätten weder sie noch die mit ihr gemeinsam handelnden Personen i.S.d. § 2 Abs. 5 WpÜG Anleihen gehalten. Sie habe Verträge über den Erwerb von Anleihen unter einer Vollzugsbedingung geschlossen und das Anleiheangebot sei außerdem bis zum Ablauf der Annahmefrist für eine mitgeteilte Stückzahl von Anleihen angenommen worden. Die Gesamtzahl der von ihr bzw. mit ihr gemeinsam handelnden Personen gehaltenen Aktien sowie der Aktien, für die das Übernahmeangebot bis zum Meldestichtag angenommen worden sei, und zuzüglich der A-Aktien, die aufgrund von Instrumenten nach §§ 25, 25a WpHG erworben werden könnten, belaufe sich auf 145.545.984 A-Aktien. Das entspreche einem (unverwässerten) Anteil von rund 85,56% des Grundkapitals. Bezogen auf die im ersten Übernahmeangebot enthaltene Annahmeschwelle sei ein Anteil von ca. 72,33% auf voll verwässerter Basis erreicht. Die Rückbuchung der auf das Ursprüngliche Übernahmeangebot eingelieferten A-Aktien und Anleihen erfolge voraussichtlich zum 17. Januar 2014. Wegen der Einzelheiten wird auf Anl. AG 31 Bezug genommen.

Die Vollzugsbedingungen des H-Aktienkaufvertrages waren damit ebensowenig erreicht wie diejenigen des Ursprünglichen Übernahmeangebots. Die Übernahme war somit zunächst erfolglos geblieben (Vertragsbericht Seite 1; Bl. 503 Rs.).

b. Geschehnisse vor dem zweiten Übernahmeangebot

Am 20. Januar 2014 bot H der Antragsgegnerin den Erwerb einer aufgestockten Beteiligung von 75,99% an (Bl. 504 d.A.). H stockt seine Beteiligung auf 75,99% auf, indem es Aktien von E erwarb. Am 23. Januar 2014 schlossen K, die Antragsgegnerin und H einen „Neugefassten Aktienkaufvertrag“ über 75,99% zu einem Kaufpreis von 23,50 EUR pro Aktie ab, der nunmehr unter keiner weiteren Vollzugsbedingung stand (Bl. 503 Rs., 504 d.A.).

Ebenfalls am 23. Januar 2014 schlossen K und die Antragsgegnerin mit E einen Kaufvertrag über Wandelschuldverschreibungen (4.840 Anleihen 2014 und 2.180 Anleihen 2018). Bezogen auf eine A-Aktie ergab sich hinsichtlich der am 23. Januar 2014 erworbenen Anleihen 2014 ein Kaufpreis von 30,943 EUR und hinsichtlich der Anleihen 2018 ein Kaufpreis von 30,951 EUR (Bl. 504; BGH, Urteil vom 07. November 2017 – II ZR 37/16 –, Rn. 2, 3; OLG Frankfurt, Urteil vom 19. Januar 2016 – 5 U 2/15 –, Rn. 3, juris LG Frankfurt, Urteil vom 02. Dezember 2014 – 3/5 O 44/14 –, Rn. 20, juris).

Die Folge des Neugefassten H-Aktienkaufvertrages und des Kaufvertrages mit E über die Wandelschuldverschreibungen war, dass der Antragsgegnerin nun bei Vollzug der Kaufverträge etwas mehr als 75% der A-Aktien auf verwässerter Basis zustehen würden (Bl. 504 d.A.). Das Ziel von K , eine qualifizierte Stimmrechtsmehrheit zum Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages zu erlangen, war mit Vollzug der Verträge erreicht.

Durch die Aufstockung der Beteiligung der H am 22. Januar 2014 und die Veröffentlichung am 24. Januar 2014 war ein Kontrollwechsel im Sinne der Anleihebedingungen eingetreten. Dadurch waren die bereits erwähnten Anleihen spätestens am 24. Januar 2014 wandelbar (BGH, Urteil vom 07. November 2017 – II ZR 37/16 –, Rn. 2, juris; OLG Frankfurt, Urteil vom 19. Januar 2016 – 5 U 2/15 –, Rn. 3, juris).

Am 27. Januar 2014 wurde der Kaufvertrag über die „Anleihen 2018“ mit E im Hinblick auf 2.180 Anleihen dinglich vollzogen (kein Gewinnbezugsrecht der Aktien für 2013). Am Folgetag übte die Antragsgegnerin die Wandlungsrechte zum angepassten Wandlungspreis aus und erlangte am 03. Februar 2014 hieraus 11.443.569 A-Aktien (LG Frankfurt, Urteil vom 02. Dezember 2014 – 3/5 O 44/14 –, Rn. 21).

Am 06. Februar 2014 wurde der Neugefasste H-Aktienkaufvertrag dinglich vollzogen (LG Frankfurt, Urteil vom 02. Dezember 2014 – 3/5 O 44/14 –, Rn. 23, juris). Ebenfalls am 06. Februar 2014 wurde der Kaufvertrag über die „Anleihen 2014“ mit E im Hinblick auf 4.840 Anleihen dinglich vollzogen. Am 12. Februar 2014 übte die Antragsgegnerin auch diesbezüglich das Wandlungsrecht zum angepassten Wandlungspreis von 21,66 EUR aus und erlangte am 17. Februar 2014 daraus weitere 11.172.668 Aktien (LG Frankfurt, Urteil vom 02. Dezember 2014 – 3/5 O 44/14 –, Rn. 22, juris).

c. Zweites Übernahmeangebot

Die Antragsgegnerin strebte auch nach sicherer Erlangung der 75% an, die restlichen A- Aktien - nun im Wege eines zweiten öffentlichen Übernahmeangebots - zu erwerben.

Auf ihren Antrag vom 22. Januar 2014 befreite die BaFin am 23. Januar 2014 von der Einhaltung der einjährigen Sperrfrist des § 26 Abs. 1 WpÜG. Noch am selben Tag informierte die Antragsgegnerin darüber, dass sie mit der A AG über den Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages verhandele, kündigte ein weiteres Übernahmeangebot an und veröffentlichte ihre Entscheidung zur Abgabe eines (weiteren) freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots (Bl. 504 d.A.; Anl. AG 32).

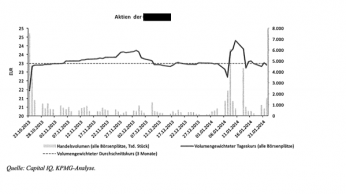

Der durchschnittliche gewichtete Börsenkurs im Dreimonatszeitraum vor der Bekanntgabe der Absicht zum Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages (also im Zeitraum vom 23. Oktober 2013 bis zum 22. Januar 2014) betrug laut Auskunft der BaFin 22,99 EUR pro Aktie (Bewertungsgutachten Seite 111).

Die Angebotsunterlage für das am 23. Januar 2014 angekündigte weitere öffentliche Übernahmeangebot (nachfolgend: „Zweites Übernahmeangebot“) sah eine Gegenleistung von 23,50 EUR pro A-Aktie vor. Die Angebotsunterlage musste zunächst der BaFin vorgelegt werden. Die Antragsteller Ziff. 36 bis 39 des vorliegenden Verfahrens wandten bei der BaFin ein, dass der Preis beim zweiten Übernahmeangebot mindestens 30,95 EUR pro A-Aktie betragen müsse, weil die Vorerwerbspreise für die Anleihen zu berücksichtigen seien, und beantragten die Untersagung des Angebots. Mit diesem Begehren hatten sie jedoch bei der BaFin keinen Erfolg. Die BaFin beanstandete nicht, dass der Vorerwerbspreis für die Anleihen für die Bemessung des Mindestangebots nicht berücksichtigt worden war, und nahm in der Sache den insbesondere auf § 4 WpÜGAngebV gestützten Rechtsstandpunkt ein, als „Vorerwerb“ im übernahmerechtlichen Sinne gelte nicht, wenn der Bieter Schuldverschreibungen erwirbt, die ihm das Recht gewähren, Aktien der Zielgesellschaft zu beziehen. Die bei der BaFin gestellten Anträge der Aktionäre wurden von ihr als unzulässig zurückgewiesen. Es stehe ihnen offen, etwaige Ansprüche im Zivilrechtswege durchzusetzen (Bl. 1124 d.A.; Anl. AG 3; LG Frankfurt, Urteil vom 02. Dezember 2014 – 3/5 O 44/14 –, Rn. 27).

Nach Prüfung und Gestattung durch die BaFin veröffentlichte die Antragsgegnerin am 28. Februar 2014 die Angebotsunterlage für ihr zweites öffentliches Übernahmeangebot (Bl. 504 d.A.; LG Frankfurt, Urteil vom 02. Dezember 2014 – 3/5 O 44/14 –, Rn. 26, juris). Wie bereits erwähnt, betrug der Angebotspreis 23,50 EUR pro A-Aktie. Es enthielt im Gegensatz zum ersten Übernahmeangebot keine weiteren Vollzugsbedingungen. Die reguläre Annahmefrist endete am 02. April 2014 (Bl. 504 d.A.), die weitere Annahmefrist am 22. April 2014 (Vertragsbericht Seite 2; Bl. 1126 d.A.). Es wurde für 1.567.026 Aktien angenommen, darunter auch für 972.040 Aktien, die ein Unternehmen der K -Gruppe über Wandelschuldverschreibungen erlangt hatte (LG Frankfurt, Urteil vom 02. Dezember 2014 – 3/5 O 44/14 –, Rn. 29). Bezogen auf dieses Zweite Übernahmeangebot entschieden das OLG Frankfurt und der BGH später, dass die von der Antragsgegnerin angebotene Gegenleistung von 23,50 EUR je Aktie nicht angemessen im Sinne von § 31 Abs. 1 WpÜG i.V.m. §§ 4,5 WpÜGAngebV gewesen sei. Im übernahmerechtlichen Sinne maßgeblich sei der höchste, für den Erwerb der Wandelschuldverschreibungen bezogen auf eine Aktie gezahlte Betrag von 30,95 EUR, den die Beklagte auch innerhalb der Frist des § 4 Satz 1 WpÜGAngebV gezahlt habe (BGH, Urteil vom 07. November 2017 – II ZR 37/16 –, Rn. 35, juris). Zu diesen Entscheidungen war es wie folgt gekommen: Die bereits genannten vier Antragsteller Ziff. 36 bis 39 hatten auf das Zweite Übernahmeangebot A-Aktien an die Antragsgegnerin geliefert (vgl. Bl. 1124 d.A.; OLG Frankfurt, Urteil vom 19. Januar 2016 – 5 U 2/15 –, Rn. 8, juris). Im Anschluss verlangten sie mit einer Klage Zahlung des Unterschiedsbetrags zwischen dem höchsten von der K -Gruppe für die Wandelschuldverschreibung je Aktie gezahlten Preis von 30,95 EUR und den pro Aktie aufgrund des Übernahmeangebots gezahlten 23,50 EUR. Ihre Klage war zunächst vor dem LG Frankfurt, dann vor dem OLG Frankfurt und schließlich beim BGH anhängig. Das OLG Frankfurt verurteilte die Antragsgegnerin zur Zahlung des Unterschiedsbetrages (OLG Frankfurt, Urteil vom 19. Januar 2016 – 5 U 2/15 –, juris; hier in anonymisierter Form vorgelegt Bl. 693-1). Die Revision hatte keinen Erfolg (BGH, Urteil vom 07. November 2017 – II ZR 37/16 –, Rn. 6, juris). Das OLG Frankfurt und der BGH waren anders als die BaFin und das LG Frankfurt der Auffassung, dass bei der Ermittlung der angemessenen Gegenleistung für das Übernahmeangebot nach § 31 Abs. 1 WpÜG grundsätzlich auch die für den Erwerb von Wandelschuldverschreibungen gezahlten Preise zu berücksichtigen seien.

3. Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag

Wie bereits ausgeführt, hatte die Antragsgegnerin am 23. Januar 2014 die Absicht zum Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages bekanntgegeben, und zwar durch die Mitteilung, sie sei an die A AG herangetreten, um mit dieser über den Abschluss eines solchen Vertrages zu verhandeln (Bl. 504 d.A.).

Im gemeinsamen, im Februar 2014 erteilten Auftrag der A AG und der Antragsgegnerin erstattete die X Wirtschaftsprüfungsgesellschaft AG (nachfolgend „Bewertungsgutachter“) ein Bewertungsgutachten zur Ermittlung einer angemessenen Abfindung und eines angemessenen Ausgleichs für die außenstehenden Aktionäre. Wegen des Inhalts wird auf das von der Antragsgegnerin mit Schriftsatz vom 02. November 2015 vorgelegte Bewertungsgutachten vom 14. Mai 2014 Bezug genommen (Bl. 495 d.A.; Gutachten vgl. Ordner Anlagen, nachfolgend „BewGA“).

Am 04. Februar 2014 beantragten die A AG und die Antragsgegnerin beim Landgericht Stuttgart die Bestellung eines sachverständigen Prüfers als Vertragsprüfer gemäß §§ 293b ff. AktG. Mit Beschluss vom 06. Februar 2014 bestellte das Landgericht Stuttgart die Y Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft zum Vertragsprüfer (nachfolgend „Vertragsprüfer“ bzw. „sachverständiger Prüfer“) (LG Stuttgart, 31 O 2/14 KfH AktG, vgl. auch Anlage 2 zum Prüfungsbericht). Unter dem 16. Mai 2014 erstattete der sachverständige Prüfer seinen Bericht. Wegen der Einzelheiten wird auf den Prüfungsbericht verwiesen (vgl. Bl. 495 d.A., Prüfungsbericht vgl. Ordner Anlagen, nachfolgend „PB“).

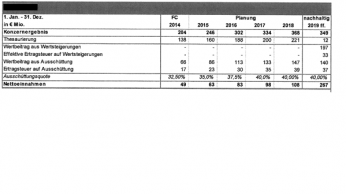

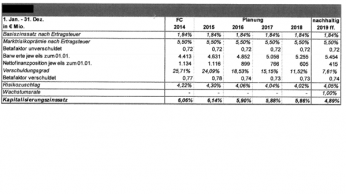

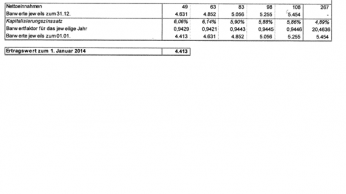

Der Bewertungsgutachter ermittelte einen nach dem Ertragswertverfahren zum 15. Juli 2014 berechneten Unternehmenswert von 4.556 Mio. EUR (22,42 EUR pro Aktie) sowie einen durchschnittlichen Börsenkurs von 22,99 EUR bezogen auf den Dreimonatszeitraum vom 23. Oktober 2013 bis 22. Januar 2014 und kam zu dem Ergebnis, die angemessene Abfindung gemäß § 305 AktG betrage 22,99 EUR pro Aktie. Die angemessene Ausgleichszahlung nach § 304 AktG betrage 0,83 EUR (Bruttogewinnanteil je Stückaktie) (BewGA Seite 117).

Der sachverständige Prüfer bestätigte die Angemessenheit von Abfindung und Ausgleich (PB Seite 90).

Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag (nachfolgend „BGAV“) wurde am 22. Mai 2014 unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Hauptversammlungen der A AG und der Antragsgegnerin geschlossen. Er sah einen jährlichen Ausgleich von 0,83 EUR brutto pro Aktie für die außenstehenden Aktionäre vor sowie eine Abfindung von 22,99 EUR pro Aktie. Gemäß § 5 Abs. 6 lebt der Abfindungsanspruch der außenstehenden Aktionäre im Falle der späteren Kündigung des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages wieder auf. Wegen der Einzelheiten wird auf den bei den Akten befindlichen Vertragstext und die Patronatserklärung von K (nach Bl. 495 d.A.; Ordner Anlagen, BewGA Anlage 4 Seite 207 ff.) Bezug genommen.

Die Hauptversammlung der A AG stimmte dem Vertrag am 15. Juli 2014 zu (Bl. 505 d.A.). Gegen den Beschluss wurde Anfechtungsklage erhoben (zunächst beim LG Stuttgart unter 31 O 55/14 KfH anhängig; der Antragsteller Ziff. 32 des vorliegenden Verfahrens ist diesem Rechtsstreit beigetreten, vgl. Bl. 231 d.A.). Am 02. Dezember 2014 entschied das OLG Stuttgart, dass die Anfechtungsklage der Eintragung des BGAV nicht entgegenstehe (OLG Stuttgart, Beschluss vom 02. Dezember 2014 – 20 AktG 1/14 –, juris). Am selben Tag wurde der BGAV im Handelsregister eingetragen. Ebenfalls am 02. Dezember 2014 wurde die Eintragung bekannt gemacht (Bl. 505 Rs.; Anl. AG 4).

II. Anträge, Verfahrensverbindung und Einwendungen der Antragsteller

Sämtliche Antragsteller mit Ausnahme der Antragsteller Ziff. 14 und 15 begehren in ihren Antragsschriften, die zwischen dem 05. Januar 2015 und dem 02. März 2015 eingegangen sind, entweder ausdrücklich oder sinngemäß eine gerichtliche Bestimmung der angemessenen Abfindung und des angemessenen Ausgleichs gemäß §§ 304 Abs. 3 Satz 3, 305 Abs. 5 Satz 2 AktG i.V.m. § 1 Nr. 1 SpruchG. Der gemeinsame Vertreter hat sich diesen Anträgen angeschlossen (Bl. 697 d.A.).

Die Antragsteller Ziff. 14 und 15 erwähnen die (verfahrensrechtlich denkbare) gerichtliche Festsetzung des Ausgleichs lediglich abstrakt beim Verfahrensgegenstand, rügen aber inhaltlich nur die Unangemessenheit der Barabfindung.

Die Verfahren wurden durch Beschluss vom 25. September 2015 verbunden (Bl. 486 ff. d.A.). Der zugleich bestellte gemeinsame Vertreter der Antragsberechtigten, die nicht selbst Antragsteller sind, stellte mit Schriftsatz vom 02. Mai 2016 ebenfalls den Antrag, die angemessene Abfindung und den angemessenen Ausgleich gerichtlich zu bestimmen (Bl. 762 d.A.).

Die Antragsteller und der gemeinsame Vertreter tragen zur Begründung ihrer Anträge zusammengefasst insbesondere folgendes vor:

Einige Antragsteller rügen ausdrücklich, die an E bezahlten Vorerwerbspreise von bis zu 30,95 EUR pro Aktie seien bei der Festlegung der Abfindung zu Unrecht nicht berücksichtigt worden (so etwa die Antragsteller Ziff. 1 – Bl. 654 ff. d.A.; Ziff. 6 bis 9 – Bl. 28-5 d.A.; Ziff. 30, 31 – Bl. 197, 654 ff. d.A.; Ziff. 36 bis 40 – Bl. 325, 654 ff. d.A.; Ziff. 48 und 49 – Bl. 455 d.A.; Ziff. 30 und 31, Bl. 196; Ziff. 33 – Bl. 259; Ziff. 36 bis 40 - Bl. 325 d.A.; Ziff. 48 und 49 – Bl. 455 d.A.; sinngemäß wohl auch Ziff. 29 – Bl. 191).

Manche sehen (jedenfalls) in dem beim (ersten oder zweiten) Übernahmeangebot offerierten Preis von 23,50 EUR pro Aktie ein Indiz für die Unangemessenheit der anlässlich des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages angebotenen Barabfindung (so etwa die Antragsteller Ziff. 7 bis 8 – Bl. 29-11 d.A.; vgl. auch Vortrag der Antragsteller Ziff. 18 bis 23 – Bl. 117 d.A.). Teilweise stellen sie auch auf von K bezahlte Vorerwerbspreise ab und verlangen, dass den Minderheitsaktionären „mindestens 23,50 EUR“ anzubieten seien (so etwa die Antragsteller Ziff. 18 bis 23 – Bl. 120 d.A.; Ziff. 28 – Bl. 176 d.A.; Ziff. 43 – Bl. 402 d.A.).

Viele Antragsteller bemängeln die der Unternehmensbewertung nach dem Ertragswertverfahren zugrunde liegende Planung, teils in allgemeiner Form, teils konkreter (u.a. Antragsteller Ziff. 6 bis 9 – Bl. 28-4 ff.; Ziff. 9, Bl. 30-5; Ziff. 10, Bl. 31-2; Ziff. 13 – Bl. 69 ff.; Ziff. 16 – Bl. 88; Ziff. 17 – Bl. 97 ff.; Ziff. 18 bis 23 – Bl. 117 ff.; Ziff. 25 – Bl. 147; Ziff. 26 – Bl. 154; Ziff. 28 – Bl. 174; Ziff. 44, 45 – Bl. 431 ff.; Ziff. 51 – Bl. 478).

Manche behaupten, es liege eine „anlassbezogene Negativplanung“ vor. Es sei (sinngemäß) nicht (allein) auf die am 18. November 2013 verabschiedete reguläre Unternehmensplanung abgestellt worden. Vielmehr sei diese „vertretbare“ (Ausgangs-) Planung „im Zuge der Bewertungsarbeiten revidiert“ worden, und zwar mithilfe der Bewertungsgutachter (u.a. Antragsteller Ziff. 16, Bl. 86; vgl. auch Ziff. 18 bis 23 – Bl. 118; Ziff. 30, 31 – Bl. 198; auch Antragsteller Ziff. 32, Bl. 234; Ziff. 34, Bl. 271; Ziff. 43 – Bl. 405; Ziff. 48 und 49 – Bl. 456).

Andere bemängeln, der Planung fehle die notwendige Aktualität (u.a. Antragsteller Ziff. 17 - Bl. 96; Ziff. 26 – Bl. 154).

Gerügt wird u.a. auch die (vermeintlich) fehlende oder unzureichende Berücksichtigung von Synergieeffekten aus der Übernahme durch bzw. dem Zusammenschluss mit K bei der Planung (so etwa Antragsteller Ziff. 12 - Bl. 52 d.A.; Ziff. 17 - Bl. 96; Ziff. 26 - Bl. 154; Ziff. 30 und 31 - Bl. 207 d.A.; Ziff. 36 bis 40 – Bl. 335 d.A.; Ziff. 43 – Bl. 411 d.A.).

Der gemeinsame Vertreter rügte in seiner Stellungnahme vom 15. Juli 2016 – unter Nennung zahlreicher Einzelaspekte – sinngemäß die fehlende inhaltliche Tiefe jedenfalls des Prüfungsberichts des sachverständigen Prüfers im Hinblick auf die Planungsansätze und Planungstreue. Er mahnte dessen ergänzende Befragung an (Bl. 698 ff. d.A.).

Mehrere Antragsteller machen methodische Bedenken gegen das Tax-CAPM geltend. Zahlreiche Antragsteller kritisieren den zugrunde gelegten einheitlichen Basiszinssatz (2,50% vor Steuern, 1,84% nach Steuern), die Marktrisikoprämie (konkret von 5,50 % nach persönlichen Steuern, vgl. BewGA Seite 90, 94; PB Seite 43, 51) und den Betafaktor (angewandt vom Bewertungsgutachter: unternehmenseigener unverschuldeter Betafaktor von 0,72, vgl. BewGA Seite 97; letztlich nach Peer-Group-Analyse bestätigt PB Seite 65) als zu hoch. Viele Antragsteller rügen, dass es für die vom FAUB des IDW am 19. September 2012 „heraufgesetzte“ (Empfehlung zur) Marktrisikoprämie keine nachvollziehbare Begründung gebe, und verweisen auf diverse Studien zur angemessenen Marktrisikoprämie. Manche verlangen in diesem Zusammenhang, dass ein Gutachten eines Kapitalmarktforschers eingeholt wird. Den angesetzten Wachstumsabschlag von 1,00 % (BewGA Seite 99) halten viele Antragsteller für zu gering bemessen.

Schließlich rügen einige Antragsteller, die Darstellung zum nicht betriebsnotwendigen Vermögen sei nicht ausreichend, die zugrunde gelegten Informationen lückenhaft (so etwa Antragsteller Ziff. 24, Bl. 141 d.A.). Die Marke „A“ sei nicht berücksichtigt worden (u.a. Antragsteller Ziff. 13, Bl. 73 d.A.; Ziff. 24, Bl. 144 d.A.; Ziff. 27, Bl. 167 d.A.).

Die Antragsteller Ziff. 1, 30, 31, 36 bis 40 beziehen sich auf ein von ihnen vorgelegtes Gutachten der Z Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, das zahlreiche Kritikpunkte der vorgenommenen Bewertung anspricht und das abhängig von den modifizierten Parametern zu einem Wert pro Aktie von bis zu 35,41 EUR kommt (Gutachten nachfolgend „Z-GA“, vgl. Ordner „Anlagen“). Gerügt werden auch formale Mängel des Vertragsberichts bzw. des „Übertragungsberichts“ (u.a. Antragsteller Ziff. 13, Bl. 72 d.A.; Ziff. 24, Bl. 144 d.A.; Ziff. 27, Bl. 167 d.A.; Ziff. 28 – Bl. 180).

Bezüglich der Höhe der vertraglich vorgesehenen Ausgleichszahlung („Garantiedividende“) wird u.a. beanstandet, es werde von einem unzutreffenden Unternehmenswert ausgegangen (so etwa Antragstellerin Ziff. 33, Bl. 262), es sei kein angemessener Risikozuschlag für das Ausfallrisiko angesetzt worden (u.a. Antragsteller Ziff. 16, Bl. 91 d.A.) und der Verrentungsfaktor sei fehlerhaft abgeleitet worden (u.a. Antragsteller Ziff. 30, 31, Bl. 220 d.A.; Ziff. 33, Bl. 262; Ziff. 36 bis 40, Bl. 348 ff.; Ziff. 43 – Bl. 423 d.A.).

Die Antragsgegnerin ist den Bewertungsrügen ebenso entgegengetreten wie einigen Verfahrensanträgen von Antragstellern, etwa auf Einholung eines Gutachtens eines „unabhängigen Sachverständigen“ zur Unternehmensbewertung oder speziell zur Marktrisikoprämie oder auf Vorlage von Arbeitspapieren der Wirtschaftsprüfer und weiterer Unterlagen oder auf Unterbleiben der Anhörung des sachverständigen Prüfers.

Die Antragsgegnerin meint, die BGH-Entscheidung vom 07. November 2017 zur Gegenleistung des Übernahmeangebots nach dem WpÜG habe keine Auswirkungen auf das vorliegende Spruchverfahren (Bl. 1123 d.A.). Es sei „grundlegend falsch“, den Preis, der übernahmerechtlich nach dem Ergebnis des durch die BGH-Entscheidung beendeten Rechtsstreits nach § 31 Abs. 1 WpÜG an die das Angebot annehmenden Aktionäre bezahlt werden müsse, auch als Mindestbetrag der angemessenen Abfindung nach § 305 Abs. 1 AktG zugrunde zu legen (Bl. 1124 d.A.).

Die Antragsgegnerin geht von unterschiedlichen „Angemessenheitsbegriffen“ des WpÜG und des AktG und in der Rechtsordnung generell aus (Bl. 1123 d.A.). Sie meint, es gebe strukturelle Unterschiede zwischen übernahmerechtlich angemessener Gegenleistung im Sinne des § 31 WpÜG (Ziel sei hier die „Gleichstellung“ der Wertpapierinhaber der Zielgesellschaft untereinander und ein Verbot für den Bieter, einzelne Aktionäre besser zu behandeln als andere) und der gesellschaftsrechtlich angemessenen Abfindung nach § 305 Abs. 1 AktG (Zweck sei die Entschädigung der außenstehenden Aktionäre für den Verlust der aus der Mitgliedschaft folgenden Herrschaftsrechte) (Bl. 1125 d.A.).

Weiter hebt die Antragsgegnerin hervor, dass sich (aus verfassungsrechtlicher Sicht) die angemessene Abfindung bei einem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag nicht an den Preisen orientieren müsse, die im Rahmen eines Pflichtangebots anderen Aktionären gezahlt wurden oder werden. Sie verweist dazu insbesondere auf die Entscheidung des BVerfG in Sachen „DAT/Altana“ von 1999 und die BGH-Entscheidung in Sachen „Stollwerck AG“ von 2010 (Bl. 1125 d.A.).

Die Antragsteller Ziff. 36 bis 39 des vorliegenden Verfahrens hätten in dem übernahmerechtlichen „Mindestpreisverfahren“ (abgeschlossen durch BGH- Entscheidung vom 07. November 2017 – II ZR 37/16) obsiegt. Der Umstand, dass andere außenstehende Aktionäre von der Möglichkeit der Einlieferung ihrer Aktien auf das Übernahmeangebot und anschließender Leistungsklage keinen Gebrauch gemacht hätten, rechtfertige wegen der „eindeutigen“ Rechtsprechung des BVerfG und des BGH keine anderslautende „Billigkeitsrechtsprechung“ im vorliegenden Spruchverfahren (Bl. 1126 d.A.).

Immerhin habe H 129.258.505 A-Aktien, also rund 75,99% des damaligen Grundkapitals zum Preis von 23,50 EUR je Aktie an die Antragsgegnerin veräußert. Die Aktien, die aus der Wandlung der von E erworbenen Wandelschuldverschreibungen erworben wurden, entsprächen nur ca. 11,12% des Grundkapitals (Bl. 1126 d.A.). Nach Ablauf des Zweiten Übernahmeangebots habe es noch 48.943.046 außenstehende A-Aktien gegeben. Der theoretische Erhöhungsbetrag entspreche damit ca. 364,6 Mio. EUR (Bl. 1126 d.A.; = 48.943.046 x 7,45 EUR).

Die Antragsgegnerin meint, die Antragsteller verlangten letztlich die Berücksichtigung eines hypothetischen Börsenkursverlaufs. Sie habe jedoch den Börsenkurs nicht in gezielter Umgehung übernahmerechtlicher Regelungen manipuliert und auch nicht gezielt Lücken des Übernahmerechts ausgenutzt (Bl. 1127 d.A.).

Es sei nicht nur ein einziger hypothetischer Börsenkursverlauf denkbar. Denn es sei „völlig unbekannt“, ob die Übernahmetransaktion, eine andere Einschätzung der BaFin im Vorfeld der Bekanntmachung des Zweiten Übernahmeangebots unterstellt, in dieser Weise durchgeführt worden wäre. Es sei denkbar, dass sie – die Antragsgegnerin - von der Übernahmetransaktion gänzlich Abstand genommen hätte (Bl. 1128 d.A.). Die Schwierigkeiten der Ermittlung eines hypothetischen Börsenkursverlaufs habe auch das LG Köln im Fall „Postbank“ erkannt (Bl. 1128 d.A.).

Das Ansinnen der Antragsteller, den hypothetischen Börsenkursverlauf berücksichtigen zu wollen, verstoße „evident“ gegen die Wertungen des BGH in der „Stollwerck“- Entscheidung (Bl. 1128 d.A.). Danach seien die Börsenkurse im Dreimonatszeitraum maßgeblich, der die von Abfindungsspekulationen unbeeinflusste Markterwartung hinsichtlich der Entwicklung des Unternehmenswerts widerspiegele (mit anderen Worten: der Dreimonatskurs vor Bekanntgabe der Absicht zum Abschluss des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages). Auf den Umstand, dass die Antragsgegnerin zum damaligen Zeitpunkt (23. Januar 2014) noch nicht Hauptaktionärin der A AG gewesen sei, komme es nach der Rechtsprechung des BGH zum Referenzzeitraum nicht an (Bl. 1129 d.A.).

Auch eine Korrektur des Dreimonatsdurchschnittskurses wegen des Zeitablaufs zwischen Bekanntgabe (am 23. Januar 2014) und Bewertungsstichtag (15. Juli 2014) sei nach den von der Rechtsprechung entwickelten Kriterien („besonders langer Zeitraum“ und Gebotensein der Anpassung „angesichts der Entwicklung der Branchen-Börsenkurse bzw. der Börsenkurse vergleichbarer Unternehmen“) nicht angezeigt. Ein Zeitraum von bis zu sechs Monaten werde noch „als normal angesehen“, erst bei 7,5 bis 8 Monaten habe die Rechtsprechung eine Korrektur in Erwägung gezogen (Bl. 1130 d.A.).

Die Antragsgegnerin wirft den Antragstellern vor, sich über ihre aktienrechtlich zugesicherten Rechte hinaus bereichern zu wollen (Bl. 1129 d.A.).

Wegen des weiteren Vortrags der Beteiligten zu Kritikpunkten in Bezug auf die Bewertung, Verfahrensanträge und Einzelheiten des Parteivortrags wird ergänzend auf den gesamten Akteninhalt Bezug genommen.

III. Verfahrensgang

Der sachverständige Prüfer wurde am 22. November 2016 angehört (Bl. 791 ff. d.A.). Die Ablehnungsgesuche, die im Anschluss gegen den damaligen Kammervorsitzenden und den sachverständigen Prüfer eingegangen waren (Bl. 812, 816, 840 d.A.), lagen zunächst der Kammer selbst (Bl. 905 d.A.) und sodann auf sofortige Beschwerde (Bl. 915 d.A.) dem OLG Stuttgart zur Entscheidung vor. Auf den Nichtabhilfebeschluss der Kammer vom 25. Juli 2017 (Bl. 964 d.A.) und die Zurückweisung der sofortigen Beschwerde durch das OLG Stuttgart bezüglich der Ablehnung des sachverständigen Prüfers (Bl. 984 ff. d.A.) wird verwiesen. Nach dem Ausscheiden des früheren Kammervorsitzenden nahmen die Beschwerdeführer die sofortige Beschwerde bezüglich des gegen ihn gerichteten Ablehnungsgesuchs zurück (Bl. 1001 d.A.).

Anträge verschiedener Antragsteller auf Aussetzung des Verfahrens bis zur Entscheidung des BGH über die Angemessenheit oder Unangemessenheit der im Rahmen des Zweiten Übernahmeangebots angebotenen Gegenleistung (Bl. 1003 ff. d.A.) haben sich mit der bereits erwähnten Entscheidung des BGH vom 07. November 2017 erledigt.

Aus den Gründen

B.

Zuständigkeit, Zulässigkeit der Anträge

I. Anwendbarkeit des SpruchG und Zuständigkeit

Auf die Anträge der Antragsteller ist das Spruchverfahrensgesetz anzuwenden (§ 1 Nr. 1 SpruchG). Die Kammer für Handelssachen des Landgerichts Stuttgart ist für die Entscheidung über die Anträge zuständig (§ 2 Abs. 1 Satz 1 SpruchG; §§ 95 Abs. 2 Nr. 2, 71 Abs. 2 Nr. 4 lit. e GVG; §§ 13 Abs. 2 Nr. 8, Abs. 1 Nr. 2 ZuVOJu).

II. Antragsberechtigung

Antragsberechtigt sind gemäß § 3 Satz 1 Nr. 1, Satz 2 SpruchG nur außenstehende Aktionäre, die auch zum Zeitpunkt der Antragstellung Aktionär waren. Die Aktionärsstellung kann gemäß § 3 Satz 3 SpruchG (ausschließlich) durch Urkunden nachgewiesen werden. Die Umstände, aus denen sich die Antragsberechtigung ergibt, muss der jeweilige Antragsteller gemäß § 4 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 SpruchG innerhalb der Antragsfrist nach § 4 Abs. 1 SpruchG darlegen.

1. Fehlende ausreichende Darlegung der Aktionärsstellung zum maßgeblichen Zeitpunkt

Ein nach dem SpruchG gestellter Antrag auf gerichtliche Festsetzung der Abfindung oder des Ausgleichs ist und bleibt unzulässig, wenn es der Antragsteller versäumt, innerhalb der Antragsfrist (§ 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SpruchG) die Antragsberechtigung wenigstens darzutun. Nur diese Interpretation ermöglicht eine zügige Prüfung zu Beginn des Verfahrens, ob der Antragsteller überhaupt zum Kreis der Antragsberechtigten gehört, die ein Spruchverfahren in Gang setzen können (OLG Stuttgart, Beschluss vom 14. Februar 2008 – 20 W 9/06 - , Rn. 21 juris; vgl. auch BGH, Beschluss vom 25. Juni 2008 – II ZB 39/07 –, BGHZ 177, 131-141, Rn. 19).

Die Antragsgegnerin meint, einige Antragsteller hätten ihre Antragsberechtigung nicht fristgerecht dargetan. Dazu gehöre bei den hier ausgegebenen Namensaktien wegen § 67 Abs. 1 AktG eine substantiierte Darlegung, bei Antragstellung im Aktienregister eingetragen gewesen zu sein (Bl. 507 Rs. d.A.).

In der Tat soll nach einer in der Literatur vertretenen Auffassung die bloße Behauptung, Aktionär zu sein, für die Darlegung der Antragsberechtigung nach § 4 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 SpruchG nicht genügen. Vielmehr müsse der Antragsteller seine (ggf. ehemalige) Mitgliedschaft substantiiert darlegen (Kubis, in Müko AktG 4. Aufl. 2015 § 4 SpruchG Rn. 14 m.w.N. unter Berufung auf Entscheidungen des OLG Frankfurt und des OLG Düsseldorf, denen sich dies allerdings so nicht entnehmen lässt). Hierzu gehöre im Falle von Namensaktien bei Inanspruchnahme der Vermutung des § 67 Abs. 2 AktG auch der Vortrag, zum maßgeblichen Zeitpunkt in das Aktienregister eingetragen gewesen zu sein (Kubis, in Müko AktG 4. Aufl. 2015 § 4 SpruchG Rn. 14 m.w.N.).

Die Kammer hält letzteres für zu streng und nicht mit dem Gesetzeswortlaut vereinbar. Für die von § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 SpruchG geforderte Darlegung der Antragsberechtigung innerhalb der Antragsfrist des § 4 Abs. 1 SpruchG genügt nach Auffassung der Kammer, wenn sich aus dem Vortrag des Antragstellers ergibt, dass er zum jeweils maßgeblichen Zeitpunkt Aktionär der Gesellschaft gewesen ist. Im Falle von Namensaktien hängt die Antragsberechtigung nicht zusätzlich davon ab, ob der Aktionär innerhalb der Antragsfrist auch explizit oder konkludent durch Vorlage eines Auszugs aus dem Aktienregister darlegt, dass er dort zum maßgeblichen Zeitpunkt eingetragen gewesen sei. Eine strengere Handhabung würde die Inhaber von Namensaktien gegenüber anderen Aktionären benachteiligen, wofür kein sachlicher verfahrensrechtlicher Grund ersichtlich ist. Relevant ist die aufgeworfene Frage ohnehin nur bei Auseinanderfallen von materiell-rechtlicher Aktionärsstellung und dem Inhalt des Aktienregisters. Der in § 67 Abs. 2 AktG geregelte Fall des Auseinanderfallens von materieller Rechtsstellung und Aktienregistereintragung stellt die Ausnahme dar, zu der es entweder wegen der nachfolgenden Eintragung im Aktienregister nur während einer kurzen Zeitspanne oder in den seltenen Fällen eines unwirksamen Aktienerwerbes kommen kann. Für das Verfahren vom Regelfall ausgehend, genügt der Antragsteller im Spruchverfahren seiner Darlegungslast in Bezug auf die Antragsberechtigung mit der Darlegung der Aktionärseigenschaft zum maßgeblichen Zeitpunkt, denn die Darlegung, Aktionär zu sein, impliziert dann auch die Behauptung der Eintragung im Aktienregister. Dass kein Sonderfall des Auseinanderfallens von materiell-rechtlicher Berechtigung und dem Inhalt des Aktienregisters vorliege, muss der Antragsteller im Spruchverfahren nicht vortragen (Drescher, in Spindler/Stilz AktG 3. Aufl. 2015 § 4 SpruchG § 4 Rn. 18; im Ergebnis wie hier OLG Frankfurt, Beschluss vom 09. Januar 2006 – 20 W 166/05 –, Rn. 19, 20, juris: „zusätzliche Angabe, im Aktienregister eingetragen zu sein, nicht zwingend“; wohl auch OLG Frankfurt, Beschluss vom 10. Oktober 2005 – 20 W 119/05 –, Rn. 12, juris: „Darstellung der Aktionärseigenschaft in dem für die Antragsberechtigung nach § 3 Satz 1 SpruchG im Einzelnen maßgebenden Zeitpunkt“; OLG Düsseldorf, Beschluss vom 09. Februar 2005 – I-19 W 12/04 AktE –, Rn. 16, juris; Ederle/Theusinger in: Bürgers/Körber, Aktiengesetz, 4. Aufl. 2017, § 4 SpruchG Rn. 8: „der Eintrag ins Aktienregister muss nicht angegeben werden“; wohl auch Wälzholz in: Widmann/Mayer, Umwandlungsrecht, 1. Aufl. 2002, 172. Lieferung, § 4, Rn. 39; Klöcker in: Schmidt, K./Lutter, AktG, 3. Aufl. 2015, § 4 SpruchG, Rn. 17; Emmerich, in Emmerich/Habersack Aktien-/GmbH-KonzernR/SpruchG § 4 SpruchG Rn. 7a: „keine unnötig strengen Anforderungen“).

Das SpruchG unterscheidet zwischen der Darlegung der Antragsberechtigung und deren Nachweis. Wird die Antragsberechtigung bestritten, kommt es auf die Vorlage geeigneter urkundlicher Nachweise nach § 3 Satz 3 SpruchG an, die aber nicht zwingend innerhalb der Antragsfrist einzureichen sind, sondern im Falle einer richterlich gesetzten Frist bis zu deren Ablauf, sonst bis zur tatrichterlichen Entscheidung nachgereicht werden können (vgl. sogleich 2.).

Nach den von der Kammer angelegten Maßstäben haben sämtliche Antragsteller innerhalb der Antragsfrist ihre Aktionärsstellung zum Zeitpunkt der Antragstellung hinreichend dargetan (Bl. 2, 28-2, 30-3, 31-2, 37, 51, 60, 81, 85, 95, 110, 139, 146, 153, 162, 171, 185, 196, 230, 259, 265-1, 295, 324, 389, 399, 429, 445, 454, 475, 478 d.A.).

Selbst wenn man der strengeren, von der Antragsgegnerin zitierten Literaturauffassung folgte, würde es bei einigen von ihr insoweit bemängelten Anträge nicht an der fristgerechten Darlegung der Antragsberechtigung fehlen, denn diese Darlegung ergäbe sich dann zumindest konkludent durch innerhalb der Antragsfrist nachgereichte entsprechende Bescheinigungen nach § 67 Abs. 6 AktG oder Auszüge aus dem Aktienregister (exemplarisch: Antragsteller Ziff. 10 durch am 27. Februar 2015 nachgereichte Belege, Bl. 36c, 36d; Ziff. 11: 26. Februar 2015, Bl. 49g, 49h; Ziff. 16: 25./26. Februar 2015, Bl. 93-1; Ziff. 16: 25./26. Februar 2015, Bl. 93 f.).

2. Fehlende urkundliche Nachweise

Die Antragsgegnerin verweist in der Antragserwiderung auch darauf, dass einige Antragsteller entweder keine (ausreichenden) urkundlichen Nachweise zur Aktionärsstellung zum maßgeblichen Zeitpunkt (Antragstellung) vorgelegt hätten oder dass vorgelegte Nachweise sich nicht auf den richtigen Zeitpunkt bezögen (Bl. 507 d.A.). Im Schriftsatz vom 07. November 2016 hat sie ergänzend zur Frage der Unzulässigkeit einiger Anträge wegen fehlender Nachweise der Antragsberechtigung Stellung genommen (Bl. 721 ff. d.A.).

Der urkundliche Nachweis der Aktionärsstellung zum maßgeblichen Zeitpunkt kann auch nach Ablauf der Antragsfrist noch bis zum Ablauf einer tatrichterlich gesetzten Frist nachgeholt werden kann (BGH, Beschluss vom 25. Juni 2008 – II ZB 39/07 –, BGHZ 177, 131-141, Rn. 13 ff., 24). Legt ein Antragsteller jedoch auch innerhalb der richterlichen Frist oder mangels Fristsetzung bis zur tatrichterlichen Entscheidung keinen oder keinen ausreichenden Urkundsnachweis vor, ist sein Antrag jedoch mangels Antragsbefugnis unzulässig (OLG München, Beschluss vom 26. Juli 2012 – 31 Wx 250/11 –, Rn. 10, juris).

Nach Auffassung der Kammer genügt auch im Falle von Namensaktien als Nachweis der Aktionärsstellung eine entsprechende Bankbescheinigung. Die Nachweismöglichkeiten sind auch hier nicht auf die Vorlage eines Auszugs aus dem Aktienregister oder eine Bestätigung der Gesellschaft beschränkt. Maßgeblich ist zwar im Verhältnis zur Gesellschaft letztlich die Eintragung im Aktienregister. Solange das Aktienregister und eine etwa vorgelegte Bankbescheinigung aber inhaltlich nicht voneinander abweichen, genügt auch letztere zum Nachweis der Antragsberechtigung.

Bezüglich der Antragsteller Ziff. 18-23, 44 und 50 behauptet die Antragsgegnerin, die vorgelegten Nachweise bezögen sich auf einen falschen Zeitpunkt.

Die Antragsschrift der Antragsteller Ziff. 18-23 ist per Telefax am 19. Februar 2015 eingegangen, wie der Eingangsstempel belegt (Bl. 102 d.A.). Die vorgelegten Bankunterlagen (Anl. A 4, A 5, A 7, A 8, A 9, A 10 nach Bl. 136 d.A.) beziehen sich ebenfalls auf dieses Datum. Der Einwand der Antragsgegnerin erweist sich insoweit als unbegründet.

Der Antrag des Antragstellers Ziff. 31 ist am 26. Februar 2015 unter Darlegung seiner Eintragung im Aktienregister eingegangen (Bl. 196 d.A.). Die Bestätigung der A AG vom 09. März 2015 für den 26. Februar 2015 sowie der entsprechende Auszug vom 09. März 2015 aus dem Aktienregister über den seit 29. Januar 2014 unverändert gehaltenen Bestand liegt als Anlage zum Schriftsatz vom 16. März 2015 vor (Bl. 223-6, 223-8 d.A.). Die bezüglich des Antragstellers Ziff. 31 im Schriftsatz vom 07. November 2016 von der Antragsgegnerin aufrechterhaltene Zulässigkeitsrüge (Bl. 721 d.A.) ist nicht berechtigt.

Beim Antragsteller Ziff. 44 genügten die als Anlage ASt. 1 (nach Bl. 442 d.A.) der Antragsschrift beigefügten Unterlagen (u.a. Mitteilung über das Abfindungsangebot datiert auf den 08. Dezember 2014 und nicht unterzeichnetes Formular zur Annahme des dem BGAV vorausgegangenen Übernahmeangebots) in der Tat nicht als Nachweis der Antragsberechtigung zum Zeitpunkt des Antragseingangs bei Gericht am 02. März 2015. Der mit Schriftsatz vom 08. November 2016 nachgereichte, auf den 08. Juli 2016 datierte Auszug aus dem Aktienregister zeigt einen seit 06. Januar 2014 unverändert gehaltenen Aktienbestand (Bl. 746-1 d.A.) und genügt somit als Nachweis der Antragsberechtigung. Die Antragsteller Ziff. 14 und 15 haben durch den mit Schriftsatz vom 17. November 2016 nachgereichten Auszug aus dem Aktienregister vom 16. November 2016 ihren seit August 2011 unverändert gehaltenen gemeinsamen Aktienbestand belegt (Bl. 754 d.A.).

Der Antragsteller Ziff. 50, dessen Antrag am 02. März 2015 eingegangen ist, hat seiner Antragsschrift lediglich ein auf den 29. Januar 2015 datiertes Informationsschreiben einer Bank beigefügt (nach Bl. 475 d.A.). Die vom Antragsteller Ziff. 50 mit Schriftsatz vom 30. Mai 2016 angekündigte Bestätigung (Bl. 605 d.A.) wurde jedoch mit Schriftsatz vom 08. Juni 2016 nachgereicht (Bescheinigung der A AG vom 30. Mai 2015) und weist die Antragsberechtigung am Tag des Antragseingangs nach (Bl. 638, 638-1).

Die Antragstellerin Ziff. 26 hat eine Bescheinigung der A AG nachgereicht, wonach sie am 27. Februar 2015 im Aktienregister eingetragen gewesen sei (nach Bl. 598 d.A.). Ihr Antrag ist jedoch am 24. Februar 2015 eingegangen (Bl. 153 d.A.). Dennoch ist ihre Antragsberechtigung nachgewiesen, denn sie hat bereits mit am 07. April 2015 eingegangenem Schriftsatz eine unterzeichnete Bankbescheinigung bezogen auf den 24. Februar 2015 vorgelegt (Bl. 159-1 d.A.).

3. Hinreichend konkrete Angaben nach § 4 Abs. 2 Nr. 3, 4 SpruchG

Sämtliche Antragsschriften enthalten hinreichend konkrete Angaben zur Art der Strukturmaßnahme i.S.v. § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 SpruchG und hinreichend konkrete Bewertungsrügen i.S.v. § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 SpruchG.

4. Zum Zeitpunkt der Antragstellung minderjährige Antragsteller

Zum Zeitpunkt der Antragstellung waren die Antragsteller Ziff. 3, 21 und 23 minderjährig (vgl. die Angaben in den jeweiligen Antragsschriften, Bl. 1 d.A. und 102 d.A.). Ihre Anträge sind im Ergebnis mangels Bestellung eines Ergänzungspflegers unzulässig.

a. Antragsteller Ziff. 21 und 23

Die Antragsteller Ziff. 21 und 23 wurden bei Antragstellung und im weiteren Verfahren durch ihren Vater, den Antragsteller Ziff. 22, von Beruf Rechtsanwalt, vertreten.

Die Antragsgegnerin ist der Auffassung, die Anträge der Antragsteller Ziff. 21 und 23 seien unzulässig, weil sie bei Antragstellung minderjährig gewesen seien und es wegen §§ 1629 Abs. 2 Satz 1, 1795 Abs. 1 Nr. 1 BGB an einer wirksamen Verfahrensvollmacht fehle. Die genannten Antragsteller hätten nach Auffassung der Antragsgegnerin nicht, wie geschehen, ohne Bestellung eines Ergänzungspflegers von ihrem Vater (dem Antragsteller Ziff. 22) anwaltlich hätten vertreten werden dürfen (Bl. 508 d.A.). Das gemeinschaftliche Vertretungsrecht der Eltern (§ 1629 Absatz 1 Satz 2 BGB) erlaubt den Eltern zwar auch die Erteilung einer Prozessvollmacht zugunsten eines Dritten. Im vorliegenden Fall konnten der Vater und die Mutter bei Antragstellung für ihre noch minderjährigen Kinder das gemeinschaftliche Vertretungsrecht jedoch nicht ohne Bestellung eines Ergänzungspflegers dahingehend ausüben, dass dem Vater als Rechtsanwalt Prozessvollmacht erteilt wurde.

Minderjährige Antragsteller können insoweit nicht von Vater und Mutter vertreten werden, als nach § 1795 BGB ein Vormund von der Vertretung des Kindes ausgeschlossen ist. Das Vertretungsverbot des § 1795 Abs. 1 Nr. 1 BGB ist nur dann unanwendbar, wenn das getätigte Rechtsgeschäft dem Mündel bzw. Kind lediglich einen rechtlichen Vorteil bringt (zu dieser Ausnahme vgl. BGH FamRZ 1975, 480 f.; Götz, in Palandt BGB 77. Aufl. 2018 § 1795 Rdn. 4). Bei der Einordnung als rechtlich vorteilhaft oder nachteilhaft kommt es nicht auf die wirtschaftlichen Folgen des Geschäfts, sondern dessen rechtliche Wirkungen an. Einseitige Rechtsgeschäfte können zwar im Einzelfall rechtlich vorteilhaft sein (Müller in: Erman, BGB, 15. Aufl. 2017, § 107 BGB, Rn. 4 und J. Lange in: Herberger/Martinek/Rüßmann/Weth/Würdinger, jurisPK-BGB, 8. Aufl. 2017, § 107 BGB, Rn. 17 mit Beispielen, etwa der Kündigung eines zinslosen Darlehens, oder der Mahnung). Die Erteilung einer Vollmacht ist aber regelmäßig nicht als lediglich rechtlich vorteilhaft und deshalb nach § 107 BGB zustimmungsbedürftig anzusehen, weil sie dem Bevollmächtigten die Rechtsmacht verleiht, Verpflichtungen zu Lasten des Minderjährigen zu begründen (J. Lange in: jurisPK-BGB a.a.O., § 111 BGB, Rn. 9). Der Ausnahmefall einer Spezialvollmacht zur Vornahme eines lediglich rechtlich vorteilhaften Rechtsgeschäfts (dazu J. Lange in jurisPK-BGB a.a.O. § 107 BGB, Rn. 18) liegt hier nicht vor.

Sieht man in der Erteilung der Prozessvollmacht namens des Minderjährigen ein für den Minderjährigen nicht lediglich rechtlich vorteilhaftes Geschäft (zur Beurteilung als nachteilig LG München I, Beschluss vom 31. Juli 2015 – 5 HKO 16371/13 –, Rn. 101, juris; ebenso KG Berlin, Beschluss vom 12. März 2012 – 4 Ws 17/12 –, Rn. 3, für eine Vollmacht im Strafprozess), dann ergibt sich aus § 1629 Abs. 2 BGB, dass weder die Ehefrau des Antragstellers Ziff. 22 und Mutter der minderjährigen Antragsteller (wegen §§ 1629 Abs. 2, 1795 Abs. 1 Nr. 1 BGB) ihrem Ehemann noch der Antragsteller Ziff. 22 als Vater sich selbst (wegen §§ 1629 Abs. 2, 1795 Abs. 2, 181 BGB) namens der Kinder Prozessvollmacht erteilen konnte (a.A. LG München a.a.O.). Beide Eltern waren daher auch gemeinschaftlich ohne Bestellung eines Ergänzungspflegers an der Erteilung einer Prozessvollmacht namens der minderjährigen Kinder gehindert. Dies führt gem. § 180 Satz 1 BGB zur (unheilbaren) Unwirksamkeit der Prozessvollmacht.Für eine Genehmigung der Verfahrenshandlungen durch einen im Nachgang bestellten Pfleger (dazu Götz, in Palandt a.a.O. § 1795 Rn. 14) ist nichts ersichtlich. Eine nachträgliche Genehmigung durch die betroffenen Antragsteller selbst nach Eintritt der Volljährigkeit kommt in Bezug auf die Prozesserklärungen, die gestützt auf die unwirksame Prozessvollmacht erklärt wurden (insbesondere: Antragstellung innerhalb der Antragsfrist), schon wegen § 180 Satz 1 BGB nicht in Betracht (vgl. Schulte-Bunert in: Erman, BGB, 15. Aufl. 2017, § 1795 BGB, Rn. 14). Die Antragsgegnerin hat bereits in der Antragserwiderung die Unwirksamkeit der Vollmachtserteilung gerügt und aus diesem Grunde die Zurückweisung der Anträge beantragt. Der Mangel der Prozessvollmachten der hier betroffenen Antragsteller Ziff. 21 und 23 ist nicht heilbar (wie hier schon LG Stuttgart, Beschluss vom 22. Mai 2017 – 31 O 26/14 KfH SpruchG zu einem anderen minderjährigen Mitglied der Familie der Antragsteller). Der Annahme einer konkludenten Neuvornahme der Antragstellung steht die inzwischen abgelaufene Antragsfrist (§ 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SpruchG) entgegen.

b. Antragstellerin Ziff. 3

Auch die Antragstellerin Ziff. 3 war zum Zeitpunkt der Antragstellung minderjährig. Aus der Antragsschrift geht hervor, dass sie durch ihre Eltern (gesetzlich) vertreten werde. Dabei handelt es sich um die Antragsteller Ziff. 2 und 4 (Bl. 1 d.A.). Insoweit gelten dieselben Bedenken wie bei den Antragstellern Ziff. 21 und 23: Vor Antragstellung namens der Antragstellerin Ziff. 3 hätte gemäß §§ 1629 Abs. 2, 1795 Abs. 2, 181 BGB ein Ergänzungspfleger bestellt werden müssen, was nicht geschehen ist. Der Mangel ist nicht heilbar, der Antrag unzulässig.

III. Antragsfrist

Sämtliche verfahrenseinleitende Anträge der Antragsteller sind bis zum Ablauf der Antragsfrist am 02. März 2015 beim Landgericht Stuttgart eingegangen.

IV. Zwischenergebnis

Die Anträge der Antragsteller Ziff. 3, 21 und 23 sind unzulässig. Die Anträge der übrigen Antragsteller sind zulässig.

C.

Teilweise Begründetheit der zulässigen Anträge

I. Allgemeines

1. Unbeachtlichkeit des Einwands angeblicher formaler Berichtsmängel

Soweit einzelne Antragsteller (nicht näher konkretisierte und auch nicht ersichtliche) formale Mängel des gemäß § 293a AktG zu erstattenden Berichts behaupten, sind diese Rügen für das vorliegende Verfahren nicht entscheidungserheblich. Gegenstand des gerichtlichen Verfahrens nach §§ 304, 305 AktG i.V.m. § 1 Nr. 1 SpruchG wie auch des Berichts des sachverständigen Prüfers nach § 293b Abs. 1 AktG ist die Prüfung der Angemessenheit der Abfindung und des Ausgleichs, die der geschlossene und eingetragene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vorsieht (§ 293e Abs. 1 Satz 1 AktG).

Manche Antragsteller (etwa die Antragsteller Ziff. 28, 29, die auch in anderen Spruchverfahren als Antragstellerin auftreten, Bl. 180, 188 d.A.) sprechen bei ihrer auf formale Mängel bezogenen Rüge sogar vom „Übertragungsbericht“, obwohl es vorliegend nicht um einen „Squeeze Out“ geht. Diesbezüglich handelt es sich offenkundig um eine von diesen Antragstellern standardmäßig und pauschal in Spruchverfahren erhobene Rüge.

2. Verfahrensvoraussetzungen für die Bestimmung der angemessenen Abfindung erfüllt

Der gemäß § 293e Abs. 1 AktG zu erstattende Prüfungsbericht des vom Gericht bestellten sachverständigen Prüfers liegt vor, wie bereits ausgeführt. Die Parallelprüfung durch den von der Antragsgegnerin beauftragten Bewertungsgutachter und durch den vom Gericht bestellten sachverständigen Prüfer ist zulässig (OLG Stuttgart, Beschluss vom 03. Dezember 2008 – 20 W 12/08 –, Rn. 136, juris) und kein Indiz für mangelnde Sorgfalt bei der Prüfung. Der im vorliegenden Fall vorgelegte Prüfungsbericht und die ergänzende Erörterung in der mündlichen Verhandlung lassen erkennen, dass der sachverständige Prüfer eigenständige Analysen, Bewertungen und Berechnungen zur Plausibilisierung des Bewertungsgutachtens durchgeführt hat. Damit hat er seine Aufgabe erfüllt.

3. Grundsätze der Angemessenheitsprüfung

Ein Gewinnabführungsvertrag muss gemäß § 304 Abs. 1 Satz 1 AktG einen angemessenen Ausgleich für die außenstehenden Aktionäre durch eine auf die Anteile am Grundkapital bezogene wiederkehrende Geldleistung (Ausgleichszahlung) vorsehen. Außerdem muss der Vertrag die Verpflichtung des anderen Vertragsteils (also des beherrschenden Unternehmens) enthalten, auf Verlangen eines außenstehenden Aktionärs dessen Aktien gegen eine im Vertrag bestimmte angemessene Abfindung zu erwerben (§ 305 Abs. 1 Satz 1 AktG).

Ziel des Verfahrens ist nach §§ 304, 305 AktG die Feststellung, ob die im abgeschlossenen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vorgesehene Abfindung und der vorgesehene Ausgleich angemessen sind. Sollte dies nicht der Fall sein, muss das Gericht gemäß §§ 304 Abs. 3 Satz 3, 305 Abs. 5 Satz 2 AktG selbst auf Antrag den angemessenen Ausgleich bzw. die angemessene Abfindung bestimmen. Die Abfindung muss gemäß § 305 Abs. 3 Satz 2 AktG die Verhältnisse der Gesellschaft im Zeitpunkt des Hauptversammlungsbeschlusses über den Unternehmensvertrag berücksichtigen. Als Ausgleichszahlung ist gemäß § 304 Abs. 2 Satz 1 AktG mindestens die jährliche Zahlung des Betrags zuzusichern, der nach der bisherigen Ertragslage der Gesellschaft und ihren künftigen Ertragsaussichten unter Berücksichtigung angemessener Abschreibungen und Wertberichtigungen, jedoch ohne Bildung anderer Gewinnrücklagen, voraussichtlich als durchschnittlicher Gewinnanteil auf die einzelne Aktie verteilt werden könnte. Unabhängig davon, ob ein fester oder variabler Ausgleich gewählt wird, ist dabei der Tag der Hauptversammlung als Bewertungsstichtag maßgeblich, die über die Zustimmung zum Unternehmensvertrag entscheidet (Veil, in Spindler/Stilz AktG Kommentar 3. Aufl. 2015, § 304 Rn. 51).

a. Bewertung als Tatsachenfrage

Es gibt allerdings nicht „den einen exakten oder wahren Unternehmenswert“ und auch keine als „einzig richtig“ anerkannte Methode zur Ermittlung des Verkehrswerts einer Aktie, und es kann heute auch nicht festgestellt werden, dass eine der gebräuchlichen Methoden in der Wirtschaftswissenschaft unumstritten wäre (OLG Stuttgart, Beschluss vom 05. Juni 2013 – 20 W 6/10 –, juris Rn. 138). Die Wertermittlung nach den einzelnen Methoden ist mit zahlreichen prognostischen Schätzungen und methodischen Einzelentscheidungen verbunden, die aus juristischer Sicht jeweils nicht einem Richtigkeits-, sondern nur einem Vertretbarkeitsurteil zugänglich sind (OLG Stuttgart, Beschluss vom 04. Mai 2011 – 20 W 11/08 –, juris Rn. 67). Die Wertzumessung ist stets personen- und situationsbezogen (vgl. OLG Frankfurt, Beschluss vom 03. September 2010 – 5 W 57/09 –, juris Rn. 55).

Wie der BGH ausgeführt hat, enthalten weder das Grundgesetz noch das einfache Gesetz Bestimmungen, nach welcher Methode der Unternehmenswert zu ermitteln ist. „Die Frage nach der geeigneten Bewertungsmethode ist keine Rechtsfrage, sondern Teil der Tatsachenfeststellung und beurteilt sich nach der wirtschaftswissenschaftlichen oder betriebswirtschaftlichen Bewertungstheorie und –praxis“ (BGH, Beschluss vom 29. September 2015 – II ZB 23/14 –, Juris Rn. 12). Letztere eröffnet Bewertungsspielräume. Der Wert des Unternehmens ist nach §§ 287 Abs. 2 ZPO, 738 Abs. 2 BGB vom Gericht zu schätzen (BGH, Beschluss vom 12. März 2001 – II ZB 15/00 –, juris Rn. 20, 21; BGH, Beschluss vom 29. September 2015 – II ZB 23/14 –, Juris Rn. 12).

b. Methodik zur Ermittlung des Verkehrswerts

Das BVerfG hat in der bereits erwähnten Entscheidung von 1999 als Besonderheit des Aktieneigentums die Verkehrsfähigkeit der Aktie betont und ausgeführt: „Darin unterscheidet sich die Beteiligung an einer Aktiengesellschaft von anderen Unternehmensbeteiligungen. Vor allem trifft das auf Beteiligungen an börsennotierten Aktiengesellschaften zu, die es dem Gesellschafter, jedenfalls in Zeiten eines funktionierenden Kapitalmarktes, praktisch jederzeit erlauben, sein Kapital nach freiem Belieben zu investieren oder zu deinvestieren. Die Aktie ist aus der Sicht des Kleinaktionärs gerade deshalb so attraktiv, weil er sein Kapital nicht auf längere Sicht bindet, sondern sie fast ständig wieder veräußern kann“ (BVerfG, Beschluss vom 27. April 1999 – 1 BvR 1613/94 –, juris Rn. 55).

Anerkannt ist, dass bei einer börsennotierten Aktiengesellschaft neben der herkömmlichen, betriebswirtschaftlich anerkannten Ertragswertmethode auch die Heranziehung des Börsenkurses als alternative Bemessung in Betracht kommt. Ist nur ein Teil der Aktien börsennotiert, gilt das zumindest für börsennotierte Papiere (Koch, in Hüffer/Koch a.a.O. § 305 Rn. 36). Mit Blick auf die Verkehrsfähigkeit der Aktie darf ein existierender Börsenkurs bei der Ermittlung des Werts der Unternehmensbeteiligung nicht unberücksichtigt bleiben. Denn der Vermögensverlust, den der Minderheitsaktionär durch die Strukturmaßnahme erleidet, stellt sich für ihn als Verlust des Verkehrswerts der Aktie dar, und dieser Verkehrswert ist „regelmäßig mit dem Börsenkurs der Aktie identisch“ (BVerfG, Beschluss vom 27. April 1999 – 1 BvR 1613/94 –, juris Rn. 56, 60, 63). Das BVerfG hat in der Entscheidung von 1999 weiter ausgeführt, der Verkehrswert bilde die Untergrenze der „wirtschaftlich vollen Entschädigung“ (a.a.O. Rn. 63).

Der BGH hat daraus zunächst abgeleitet, dem außenstehenden Aktionär müsse „grundsätzlich mindestens der Börsenwert als Barabfindung“ gezahlt werden. Börsenwert der Aktie und daraus gebildeter „Börsenunternehmenswert“ könnten zwar „mit dem nach § 287 Abs. 2 ZPO ermittelten Unternehmenswert sowie der quotal darauf bezogenen Aktie“ übereinstimmen (Anmerkung: mit dem „nach § 287 Abs. 2 ZPO ermittelten Unternehmenswert sowie der quotal darauf bezogenen Aktie“ dürfte hier der anteilige Ertragswert gemeint sein). Mit Rücksicht auf „unterschiedliche Ansätze“ der Bewertung durch den Markt und der Wertermittlung durch sachverständige Begutachtung könnten diese Werte aber auch differieren. Nach dem Beschluss des BVerfG von 1999 sei der Minderheitsaktionär zum Verkehrswert der Aktie abzufinden, wenn dieser Wert höher sei als der Schätzwert. Wenn jedoch der Schätzwert höher sei als der Börsenwert, stehe dem Aktionär der „höhere Betrag des quotal auf die Aktie bezogenen Schätzwertes zu“ (BGH, Beschluss vom 12. März 2001 – II ZB 15/00 –, juris Rn. 17, 21 „DAT/Altana“). Das war so zu verstehen und wurde auch so verstanden, dass neben dem Börsenkurs als Untergrenze der Abfindung (vgl. OLG Frankfurt, Beschluss vom 05. Dezember 2013 – 21 W 36/12 –, juris Rn. 19) stets noch ein Wert „im Wege der Schätzung“ nach der Ertragswertmethode zu ermitteln sei.

Das BVerfG hat jedoch in zwei Entscheidungen von 2011 und 2012 noch einmal betont, dass es um den Betrag geht, den die Minderheitsaktionäre „bei einer freien Deinvestitionsentscheidung“ erhalten hätten, und klargestellt: Erstens ist die Anwendung der Ertragswertmethode verfassungsrechtlich nicht geboten. Zweitens kann „bei Einhaltung bestimmter Mindeststandards“ (das Gericht verweist insoweit auf die Rechtsprechung des OLG) auch eine Bewertung allein anhand des Börsenkurses genügen. Drittens haben die Minderheitsaktionäre keinen Anspruch darauf, dass der anteilige Wert ihres Aktieneigentums nach allen erdenklichen Methoden ermittelt und die angemessene Abfindung nach dem „Meistbegünstigungsprinzip“ festgestellt wird (BVerfG, Nichtannahmebeschluss vom 26. April 2011 – 1 BvR 2658/10 –, juris Rn. 23, 24; BVerfG, Nichtannahmebeschluss vom 16. Mai 2012 – 1 BvR 96/09, 1 BvR 117/09, 1 BvR 118/09, 1 BvR 128/09 –, juris Rn. 18; zur Ablehnung des „Meistbegünstigungsprinzips“ schon OLG Stuttgart, Beschluss v. 17. Oktober 2011 – 20 W 7/11 Seite 52 zur Abfindung und Ausgleichszahlung nach BGAV). c. Prüfungsschritte der Angemessenheitsprüfung Im Falle einer richterlichen Angemessenheitsprüfung obliegt es nach Auffassung der Kammer im ersten Schritt dem Tatrichter zu prüfen, ob die Unternehmensbewertung nach dem Bewertungsgutachten und dem Bericht des sachverständigen Prüfers „auf in der Wirtschaftswissenschaft anerkannten und in der Bewertungspraxis gebräuchlichen Methoden beruht“ (OLG Stuttgart, Beschluss vom 05. Juni 2013 – 20 W 6/10, Rn. 148). Dazu gehört auch, ob die von diesem vorgenommene Bewertung methodisch konsistent ist, ob die inhaltlichen Prämissen der Bewertung zugrunde gelegt werden können, ob der Börsenkurs berücksichtigt wurde, und ob die zugrunde liegenden Daten und Zukunftseinschätzungen fachgerecht abgeleitet wurden (vgl. Steinle/Liebert/Katzenstein, MünchHdb GesR 5. Aufl. Bd. 7 § 34 Rn. 89 ff.; Singhof, in Spindler/Stilz, a.a.O. § 327c Rn. 10 zum „Squeeze Out“). Ist das der Fall, so bilden das Gutachten und der Bericht eine hinreichende Schätzgrundlage, so dass die Angemessenheit der vom Hauptaktionär angebotenen Abfindung bejaht werden kann (OLG Stuttgart, a.a.O. Rn. 148). Das gilt selbst dann, wenn die vom Bewertungsgutachter und dem sachverständigen Prüfer herangezogene Methode aus Sicht des Gerichts „nicht optimal“, aber „angemessen, geeignet und vertretbar“ ist (vgl. OLG Frankfurt, Beschluss vom 03. September 2010 – 5 W 57/09 –, juris Rn. 35).

Das OLG Stuttgart hat ausgeführt (OLG Stuttgart, Beschluss vom 05. Juni 2013 – 20 W 6/10 –, juris Rn. 141): „Das Gericht ist im Rahmen seiner Schätzung des Verkehrswertes des Aktieneigentums nicht gehalten, darüber zu entscheiden, welche Methode der Unternehmensbewertung und welche methodische Einzelentscheidung innerhalb einer Bewertungsmethode richtig sind. Vielmehr können Grundlage der Schätzung des Anteilswerts durch das Gericht alle Wertermittlungen sein, die auf in der Wirtschaftswissenschaft anerkannten und in der Bewertungspraxis gebräuchlichen Bewertungsmethoden sowie methodischen Einzelfallentscheidungen beruhen, auch wenn diese in der wissenschaftlichen Diskussion nicht einhellig vertreten werden.“ Es ist nicht Aufgabe des Spruchverfahrens, einen Beitrag zur Klärung von in der Betriebswirtschaftslehre umstrittener Fragen zu leisten oder zu entscheiden, welcher der in den Wirtschaftswissenschaften zu einzelnen Aspekten des Ertragswertverfahrens vertretenen Auffassungen der Vorzug gebührt (OLG Stuttgart, Beschluss vom 17. Juli 2014 – 20 W 3/12 –, juris Leitsatz und Rn. 81; vgl. auch KG Berlin, Beschluss vom 14. Januar 2009 – 2 W 68/07 –, Rn. 36, juris). Daran ist auch nach der BGH-Entscheidung vom 29. September 2015 - II ZB 23/14 festzuhalten.

Ergibt sich hingegen im ersten Prüfungsschritt die fehlende Plausibilität der Bewertung und hieraus resultierend die Unangemessenheit der angebotenen Abfindung bzw. des Ausgleichs, so muss das Gericht im zweiten Prüfungsschritt selbst die angemessene Abfindung bzw. den angemessenen Ausgleich bestimmen. In diesem zweiten Prüfungsschritt muss der Tatrichter im Spruchverfahren selbst eine geeignete und aussagekräftige Bewertungsmethode wählen, die gewährleistet, dass die Abfindung „nicht unter dem Verkehrswert“ der Aktie liegt (BGH, Beschluss v. 29. September 2015 - II ZB 23/14, Rn. 34).

d. Marktorientierte Bewertung versus Ertragswertmethode

Manche Gerichte sind der Auffassung, dass die marktorientierte Bewertung eines börsennotierten Unternehmens anhand von Börsenkursen nicht ausreicht, weil der Börsenkurs „stets nur als Mindestwert einer angemessenen Barabfindung anzusehen“ sei und gegebenenfalls ein höherer, nach dem Ertragswertverfahren berechneter Wert als Abfindung zugesprochen werden müsse (LG München I, Beschluss vom 28. April 2017 – 5 HK O 26513/11 –, juris Rn. 189 – in einem Fall, in dem das Gericht den Börsenkurs offenbar für aussagekräftig hielt, vgl. Rn. 183 ff.).

Die Kammer hat bereits in einem anderen Verfahren (31 O 136/15 KfH SpruchG, Beschluss vom 03. April 2018 – in juris veröffentlicht) ausführlich begründet, dass zur Prüfung und Wahl der Bewertungsmethodik auch die tatrichterliche Beurteilung gehört, ob eine allein am Börsenkurs orientierte Abfindung im zu entscheidenden Einzelfall angemessen ist (vgl. dazu BGH Beschluss vom 29. September 2015, II ZB 23/14 Rn. 33), und dass das auszuübende Schätzungsermessens nach § 287 Abs. 2 ZPO auch die Freiheit umfasst, anstelle der Ertragswertmethode im geeigneten Einzelfall eine kapitalmarktorientierte Bewertung zum Börsenkurs vorzunehmen (OLG Stuttgart, Beschluss vom 05. Juni 2013 – 20 W 6/10 –, juris Rn. 138 ff., 143; OLG Stuttgart, Beschluss vom 04. Mai 2011 – 20 W 11/08 –, juris Rn. 67; OLG Frankfurt, Beschluss vom 03. September 2010 – 5 W 57/09 –, juris Rn. 35 ff., 52 ff.; im Grundsatz auch OLG Frankfurt, Beschluss vom 05. Dezember 2013 – 21 W 36/12 –, juris Rn. 24, einschränkend jedoch bei nicht aussagekräftigem, weil im entschiedenen Fall durch öffentliche Angebote verzerrtem Börsenkurs).

Die Kammer ist sich bewusst, dass die Bewertung nach der Ertragswertmethode mit Plausibilisierungen und Schätzungen arbeiten muss. Die Methode ist mit zahlreichen Unschärfen behaftet (so schon OLG Frankfurt, Beschluss vom 09. Dezember 2008 – WpÜG 2/08 –, juris Rn. 57). Kern des Ertragswertverfahrens ist die Diskontierung prognostizierter künftiger Erträge, deren Höhe aber nicht bekannt ist, die also nur aufgrund der bisherigen Erträge, der Unternehmensplanungen und allgemeinen Einschätzungen der Zukunft geschätzt werden können. Der Ertragswertmethode, ob nun in Gestalt des CAPM oder des Tax-CAPM, wird in der Literatur vorgeworfen, dass die gebräuchlichen Berechnungsmodelle aufgrund ihrer Bedingungen, die nur in einer idealen Modellwelt Gültigkeit hätten, eine „pseudo-mathematische Exaktheit“ vortäuschten. Die Konsequenz könne zum Schutz der außenstehenden Aktionäre nur darin liegen, „sich wo immer möglich an Marktpreisen zu orientieren“ (Emmerich, in Emmerich/Habersack, Aktien- und GmbH-Konzernrecht 8. Aufl. 2016, § 305 AktG Rn. 41a, 41b, 69b).

Bei einer Ertragswertberechnung etwa nach Tax-CAPM ist bei vielen Parametern eine ganze Bandbreite von Werten (insbesondere bei der Marktrisikoprämie) vertretbar und angemessen, ohne dass ein in die Formel eingesetzter Wert als allein „richtig“ und zu einem einzig zutreffenden „wahren Unternehmenswert“ führen würde. Bereits marginale Änderungen etwa beim Basiszins oder der Marktrisikoprämie können erhebliche Auswirkungen auf das Ergebnis der Ertragswertberechnung haben (vgl. auch dazu OLG Stuttgart, Beschluss vom 17. Juli 2014 – 20 W 3/12 –, Rn. 79, juris). In der Literatur wird deshalb vertreten, dass die Bewertung anhand „realistischer“, also aussagekräftiger Börsenkurse anstelle der Ertragswertmethode trotz verbreiteter Einwände der Betriebswirtschaftslehre vorzugswürdig erscheine (Emmerich, in Emmerich/Habersack, Aktien- und GmbH-Konzernrecht 8. Aufl. 2016, § 305 Rn. 41c).

Dennoch bleibt die Ertragswertmethode nach IDW S 1 i.d.F. 2008 eine in der Wirtschaftswissenschaft anerkannte und in der Bewertungspraxis gebräuchliche, deshalb auch anerkannte und zulässige Bewertungsmethode (OLG Stuttgart, Beschluss vom 17. Juli 2014 – 20 W 3/12 –, juris Rn. 85; OLG Stuttgart, Beschluss vom 02. Dezember 2014 – 20 AktG 1/14 –, Rn. 78, juris; vgl. auch BGH, Beschluss vom 21. Juli 2003 – II ZB 17/01 – , Rn. 7, juris).

4. Maßgeblicher Bewertungsstichtag

Maßgeblicher Bewertungsstichtag ist der Tag des dem Vertrag zustimmenden Hauptversammlungsbeschlusses, also der 15. Juli 2014. II. Angemessenheitsprüfung unter Berücksichtigung der Entscheidung des BGH vom 07. November 2017. Nach Auffassung der Kammer ist der Umstand, dass beim Zweiten Übernahmeangebot eine Gegenleistung von 23,50 EUR pro Aktie angeboten wurde, bei der Angemessenheitsprüfung der Abfindung nach § 305 Abs. 1 AktG von Bedeutung. Die Kammer hat darüber hinaus geprüft, ob auch die BGH-Entscheidung vom 07. November 2017 die im vorliegenden Verfahren vorzunehmende Beurteilung der Angemessenheit der Abfindung nach § 305 Abs. 1 AktG beeinflusst. Nach dieser bereits erwähnten Entscheidung (vgl. oben A. I. 2.) stehen denjenigen Aktionäre, die das Zweite Übernahmeangebot angenommen haben, „Nachzahlungsansprüche“ in Höhe des Differenzbetrages zu 30,95 EUR pro Aktie zu.

Nach Auffassung der Kammer steht den außenstehenden Aktionären im vorliegenden Fall aufgrund der Besonderheiten des vorliegenden Falles gemäß § 305 Abs. 1 AktG eine Abfindung in Höhe von mindestens 23,50 EUR pro A-Aktie zu. Mit der BGH-Entscheidung lässt sich hingegen nicht begründen, dass den außenstehenden Aktionären, die ihre Aktien nicht angedient haben, wegen des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages eine Abfindung in Höhe von mindestens 30,95 EUR pro A- Aktie zustünde.

1. Überblick

Zu unterscheiden sind zwei Fragenkomplexe: Zum einen geht es um die Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen eine im Rahmen eines Übernahmeangebots tatsächlich angebotene Gegenleistung (§ 31 Abs. 1 WpÜG) für die Prüfung der Angemessenheit einer Barabfindung anlässlich einer zeitlich nachfolgenden aktienrechtlichen Strukturmaßnahme wie etwa dem Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages von Bedeutung ist (dazu unten 2. bis 5.). Zum andern geht es um die Frage, wie im vorliegenden Fall zu bewerten ist, dass die tatsächlich im Rahmen des Zweiten Übernahmeangebots angebotene Gegenleistung unangemessen im Sinne der übernahmerechtlichen Bestimmungen war (dazu unten 6.).

Hervorzuheben ist zunächst, dass es zahlreiche vom Gesetzgeber und von der Rechtsprechung entwickelte Parallelen der Bestimmung der angemessenen Gegenleistung eines öffentlichen Übernahmeangebots und der angemessenen Abfindung wegen des Abschlusses eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages gibt (dazu unten 2.), aber auch Unterschiede in Bezug auf die Frage, ob und wie „Vorerwerbe“ bzw. außerbörsliche Erwerbe berücksichtigt werden. Im Unterschied zu den klareren Vorgaben im Übernahmerecht ist bei aktienrechtlichen Strukturmaßnahmen umstritten, ob und in welchen Fällen bezahlte Vorerwerbspreise bei der Bewertung des Unternehmens bzw. der Aktien und bei der Bestimmung der angemessenen Abfindung zu berücksichtigen sind. Im vorliegenden Fall kann die Kammer offen lassen, ob mit der wohl überwiegenden Meinung in Rechtsprechung und Literatur generell daran festzuhalten ist, dass es bei der Ermittlung der angemessenen Abfindung nach aktienrechtlichen Strukturmaßnahmen auf außerbörslich (vom Mehrheitsaktionär) bezahlte Vorerwerbspreise regelmäßig nicht ankomme (dazu unten 3.).

Einer Berücksichtigung der Höhe der tatsächlich im Rahmen des Zweiten Übernahmeangebots offerierten Gegenleistung bei der Angemessenheitsprüfung gemäß § 305 Abs. 1 AktG steht die mehrheitlich angenommene Irrelevanz von Vorerwerbspreisen jedenfalls im vorliegenden Sonderfall nicht entgegen. Geht dem Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages im zeitlichen Abstand von nur wenigen Wochen ein an alle außenstehenden Aktionäre gerichtetes, nicht unter weiteren Vollzugsbedingungen stehendes freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot des Mehrheitsaktionärs voraus, und hat der Mehrheitsaktionär bereits vor der Veröffentlichung des Übernahmeangebots Zugriff auf mindestens 75% der Stimmrechte und kann deshalb mit seiner qualifizierten Hauptversammlungsmehrheit den Abschluss des schon zu diesem Zeitpunkt angestrebten Unternehmensvertrages – wenn auch unter Einhaltung entsprechender Einladungsfristen – jederzeit herbeiführen, dann indiziert die Höhe der gemäß § 31 Abs. 1 WpÜG anzubietenden angemessenen Gegenleistung beim Übernahmeangebot auch den Mindestbetrag pro Aktie, den der Mehrheitsaktionär den außenstehenden Minderheitsaktionären anlässlich des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages als Abfindung nach § 305 Abs. 1 AktG anbieten muss (dazu unten 4.). Die Gewährung einer noch höheren Abfindung nach § 305 Abs. 1 AktG schließt das nicht aus, wenn der unter Ertragswertgesichtspunkten ermittelte „wahre“ Wert am für den Unternehmensvertrag maßgeblichen Bewertungsstichtag den Wert der angemessenen „übernahmerechtlichen“ Gegenleistung übersteigt, der sich nach den Maßstäben des § 31 Abs. 1, 4 und 5 WpÜG i.V.m. WpÜGAngebV ergibt, oder wenn der durchschnittliche Börsenkurs im Referenzzeitraum bis zur Bekanntgabe der Maßnahme noch höher ist als die im Rahmen des Übernahmeangebots angebotene Gegenleistung.

Stellt man im vorliegenden Fall auf die den Minderheitsaktionären beim Zweiten Übernahmeangebot tatsächlich angebotene Gegenleistung ab, und ignoriert man zunächst die im vorliegenden Fall festgestellte übernahmerechtliche Unangemessenheit der Gegenleistung i.S.d. § 31 Abs. 1 WpÜG, so ergibt sich aus dem oben Gesagten, dass den Minderheitsaktionären anlässlich des Abschlusses des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages mindestens 23,50 EUR als Abfindung gemäß § 305 Abs. 1 AktG – und nicht die tatsächlich angebotenen 22,99 EUR pro Aktie – hätten angeboten werden müssen (vorbehaltlich eines höheren Ertragswerts) (dazu unten 5.).

Obwohl feststeht, dass die im Rahmen des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots angebotene Gegenleistung nicht angemessen im Sinne des § 31 WpÜG war (vgl. BGH, Urteil vom 07. November 2017 – II ZR 37/16), sieht die Kammer aber keine tragfähige Begründung dafür anzunehmen, dass sich der Mehrheitsaktionär im Hinblick auf den Abfindungsanspruch nach § 305 Abs. 1 AktG auch von den außenstehenden Aktionären, die das Übernahmeangebot nicht angenommen haben, so behandeln lassen müsste, als hätte er ein gesetzeskonformes Übernahmeangebot unterbreitet, also eine Gegenleistung von 30,95 EUR pro Aktie offeriert (dazu unten 6.).

Die Kammer lässt ausdrücklich offen, ob die für Vor-, Nach- und Parallelerwerbe geltenden übernahmerechtlichen Maßstäbe des § 31 WpÜG i.V.m. §§ 4, 5 WpÜGAngebV auch in Fällen aktienrechtlicher Strukturmaßnahmen zur Prüfung der Angemessenheit einer Abfindung herangezogen werden können, in denen der Strukturmaßnahme kein Übernahmeangebot vorausgeht.

Im Einzelnen:

2. Parallelen der „Angemessenheit“ der Gegenleistung / Abfindung nach WpÜG und AktG

Es gibt zahlreiche vom Gesetzgeber und von der Rechtsprechung entwickelte Parallelen der Bestimmung der angemessenen Gegenleistung eines öffentlichen Übernahmeangebots und der angemessenen Abfindung wegen des Abschlusses eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages.

a. Angemessenheit

§ 31 Abs. 1 Satz 1 WpÜG verlangt für ein öffentliches Übernahmeangebot eine angemessene“ Gegenleistung. Der im vorliegenden Fall einschlägige § 304 Abs. 1 AktG verlangt beim Abschluss eines BGAV einen „angemessenen Ausgleich“. Beide Regelungen stellen damit auf die „Angemessenheit“ ab.

b. Relevanz von Börsenkursen

Sowohl bei der Bestimmung der angemessenen Gegenleistung nach § 31 Abs. 1 WpÜG als auch bei der Angemessenheitsprüfung einer Abfindung wegen des Abschlusses eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages sind Börsenkurse grundsätzlich von Bedeutung. Im Übernahmerecht ergibt sich das bereits aus dem Gesetz und der gesetzeskonkretisierenden WpÜGAngebV (unten aa). Für die Angemessenheit der Abfindung wegen des Abschlusses eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages fehlt zwar eine gesetzliche Regelung, die die Berücksichtigung von Börsenkursen vorschreiben und näher konkretisieren würde. Der in Börsenkursen regelmäßig zum Ausdruck kommende Verkehrswert ist jedoch aus verfassungsrechtlichen Gründen bei der Angemessenheitsprüfung zu berücksichtigen (unten bb).

aa.

§ 31 Abs. 1 WpÜG gilt nur für die Bestimmung der Gegenleistung bei einem öffentlichen Übernahmeangebot. Der durchschnittliche Börsenkurs ist bei der Bestimmung der angemessenen Gegenleistung gemäß § 31 Abs. 1 Satz 2 WpÜG zu berücksichtigen (ausdrückliche gesetzliche Regelung, konkretisiert durch § 5 WpÜGAngebV, insbesondere § 5 Abs. 1 WpÜGAngebV – Mindesthöhe des Angebots bei inländischer Börsenzulassung: gewichteter Durchschnittskurs der letzten drei Monate vor der Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines freiwilligen Übernahmeangebots, §§ 10 Abs. 1, 35 WpÜG).

bb.