OLG Stuttgart: Lidl Plus – Bezeichnung „kostenlos“ bei gleichzeitigem Hinweis auf Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten

OLG Stuttgart, Urteil vom 23.9.2025 – 6 UKl 2/25

ECLI:DE:OLGSTUT:2025:0923.6UKL2.25.00

Volltext: BB-ONLINE BBL2025-2370-5

Amtliche Leitsätze

1. Zu der Frage, ob Unternehmer im Fernabsatz Verbrauchern einen Preis angeben müssen, wenn die Gegenleistung nicht in Geld besteht.

2. Zu der Frage, ob die Bezeichnung der Leistung als "kostenlos" irreführend ist, wenn gleichzeitig darauf hingewiesen wird, dass personenbezogene Daten erhoben und verarbeitet werden.

Sachverhalt

Die Beklagte bietet Verbrauchern mit „Lidl Plus“ ein sogenanntes Vorteilsprogramm („Loyalty-Programm Lidl Plus“) an, für das die Teilnahmebedingungen in Anl. K 3 gelten. Über „Lidl Plus“ erhalten registrierte Nutzer personalisierte Produktinformationen bzw. -angebote, auch von Drittanbietern. Ferner bietet die Beklagte registrierten Teilnehmern Rabatte an und unterbreitet ihnen weitere Service- und Vorteilsangebote.

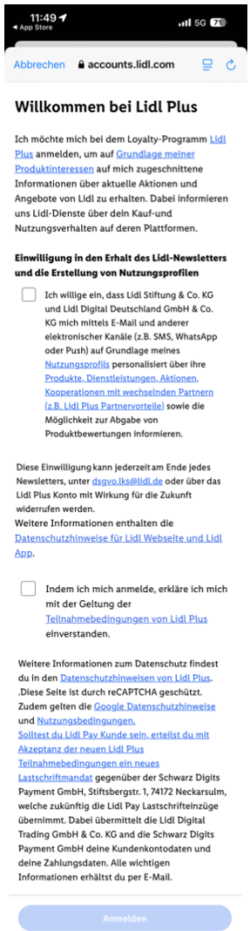

Die Registrierung und Teilnahme erfolgen über die Lidl App, nach deren Herunterladen die Kunden ein „Lidl Plus Konto“ anlegen müssen. Dabei sind Vorname, Mobilfunknummer, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse sowie ein frei wählbares Passwort anzugeben. Nach Eingabe eines Bestätigungscodes erscheinen die Hinweise und Optionen gemäß den Screenshots in Anlage K 2:

Bei der Anmeldung erklärt sich der Kunde unter anderem mit den Teilnahmebedingungen (Anl. K 3) einverstanden. Auf die Datenschutzhinweise der Beklagten (Anl. K 5) wird Bezug genommen.

Die Teilnahmebedingungen lauten in Auszügen:

Nr. 4.1: Der Zweck des Dienstes liegt insbesondere darin, Ihnen möglichst passende Informationen zuzusenden bzw. in den Online-Diensten anzuzeigen, die für Sie relevant sind und - soweit möglich - die Lidl-Angebote und Services persönlich für Sie zu gestalten.

Die Teilnahme an Lidl Plus ist kostenlos.

Mit Lidl Plus kommen Sie bei Verwendung in den Genuss vielfältiger, auf Sie zugeschnittener Services. Diese beinhalten unter anderem speziell auf Ihre Bedürfnisse und Wünsche abgestimmte Angebote, die Teilnahme an Gewinnspielen und Rabatt- und Sonderaktionen. Mit diesem Ziel werden wir versuchen, Ihre Interessen und Vorlieben im Hinblick auf Produkte und Services, die Lidl anbietet, zu ermitteln."

Nr. 4.2: Grundlage unserer Ermittlung der für Sie passenden Angebote sind die in diesem Abschnitt aufgeführten Daten.

[...]

In den folgenden Unterpunkten 4.2.1 bis 4.2.14 der Teilnahmebedingungen wird näher beschrieben, welche Daten als Grundlage für die Ermittlung der für die Teilnehmer passenden Angebote im Einzelnen erhoben und gespeichert werden. Wegen der Einzelheiten wird auf die Anlage K 3 Bezug genommen.

Mit Schreiben vom 30.1.2025 mahnte der Kläger die Beklagte ab und forderte sie zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung auf, die die Beklagte nicht abgab.

Der Kläger ist der Auffassung, die Beklagte sei verpflichtet, im Zusammenhang mit dem Abschluss des Nutzungsvertrages eine Information der Verbraucher gemäß den Anlagen K 2 und K 3 zu unterlassen, weil sie damit gegen die Pflicht zur Angabe des Gesamtpreises gemäß §§ 312 Abs. 1a, 312c, 312d Abs. 1 BGB i. V. m. Art. 246a § 1 Abs. 1 Nr. 5 EGBGB verstoße.

Der Anwendungsbereich der §§ 312 ff. BGB sei eröffnet, insbesondere liege eine Ausnahme im Sinne des § 312 Abs. 1a Satz 2 BGB nicht vor, da die Beklagte die bereitgestellten Daten nicht ausschließlich zur Erfüllung ihrer Leistungspflicht aus dem Fernabsatzvertrag verarbeite, was sich aus den Ziffern 3.3 und 3.4 der Datenschutzhinweise der Beklagten ergebe, wonach die Kundendaten auch zur Optimierung des Lidl Plus-Programms, insbesondere die Anschrift des Verbrauchers zur Optimierung von Werbemaßnahmen (z.B. Handzettelverteilung, Plakatwerbung) sowie des Filialnetzes genutzt würden.

Nach Art. 246a § 1 Abs. 1 Nr. 5 EGBGB sei die Beklagte verpflichtet, über den Gesamtpreis der Dienstleistung zu informieren und soweit der Preis auf Grund der Beschaffenheit der Dienstleistung vernünftigerweise nicht im Voraus berechnet werden könne, über die Art der Preisberechnung. Dagegen verstoße die Beklagte, indem sie in den Teilnahmebedingungen darauf hinweise, die Teilnahme sei kostenlos, und keine Angaben dazu mache, dass Verbraucher gemäß § 312 Abs. 1a BGB eine Gegenleistung in Form der Bereitstellung personenbezogener Daten zu erbringen hätten. Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten sei der Preis für die Nutzung der App. Ein Preis müsse nicht zwingend in einem Geldbetrag zu leisten sein. Die Beklagte sei verpflichtet, die bereitzustellenden Daten, die von der Beklagten verarbeitet würden, als Gegenleistung, mithin als Gesamtpreis, ausdrücklich zu bezeichnen. Der Gesetzgeber habe durch die Regelung in § 312 Abs. 1 a) BGB das in der Gesetzesbegründung ausdrücklich erwähnte „Bezahlen mit Daten“ synallagmatisch mit der Leistung des Unternehmers verknüpft und damit die Bereitstellung personenbezogener Daten mit dem für eine Ware oder Dienstleistung zu entrichtenden Preis gleichgestellt. Zweck der Informationspflicht des über §§ 312 Abs. 1a), 312d Abs. 1 BGB anwendbaren Art. 246a § 1 Abs. 1 Nr. 5 EGBGB sei es, die Verbraucher über die von ihnen zu erbringende Gegenleistung zu informieren. Dies gelte auch und gerade dann, wenn die Gegenleistung in der Bereitstellung von Daten zu erbringen sei, die der Unternehmer wirtschaftlich verwerten könne.

Der Kläger beantragt:

1. Die Beklagte wird verurteilt, es bei Vermeidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 EUR, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, die Ordnungshaft zu vollziehen an ihren gesetzlichen Vertretern, zu unterlassen, im Zusammenhang mit der App „Lidl Plus“ den Abschluss eines Nutzungsvertrages anzubieten oder anbieten zu lassen und dabei Verbraucher:innen vor der Registrierung über den Gesamtpreis wie in Anlagen K 2 und K 3 abgebildet zu informieren.

2. Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 350,00 EUR nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu bezahlen.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie hält den Unterlassungsantrag für nicht hinreichend bestimmt und deshalb unzulässig. Es bleibe unklar, welches konkrete Verhalten ihr untersagt werden solle, zumal ein Gesamtpreis für Lidl Plus weder dargestellt werde noch überhaupt darstellbar sei, da derzeit kein monetärer Wert verlangt werde. Zudem sei das Gericht sachlich nicht zuständig, soweit der Sachverhalt unter dem Gesichtspunkt einer Verletzung wettbewerbsrechtlicher Bestimmungen des UWG gewürdigt werden könnte.

Ein Verstoß gegen die Informationspflichten bei einem Fernabsatzvertrag scheide schon deshalb aus, weil die §§ 312 ff. BGB gemäß § 312 Abs. 1a BGB nicht anwendbar seien. Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolge ausschließlich zur Erfüllung der vertraglichen Leistungspflichten der Beklagten, deren Gegenstand gerade die Bereitstellung personalisierter Informationen sei.

Selbst wenn Art. 246a Abs. 1 Nr. 5 EGBGB einschlägig wäre, seien Angaben zum Gesamtpreis nicht erforderlich, da ein in Geld ausgedrückter Preis nicht vereinbart sei. Nach dem allgemeinen Sprachgebrauch und dem Wortlaut des Gesetzes erfasse ein (Gesamt-)Preis lediglich Sachverhalte, bei denen eine Zahlung in Geld, nicht jedoch die Bereitstellung personenbezogener Daten vorliege. Dieses Verständnis entspreche auch der Auslegung der einschlägigen EU-Richtlinien, etwa der Preisangabenverordnung und der Legaldefinition in Art. 2 Nr. 7 der Richtlinie (EU) 2019/770 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2019 über bestimmte vertragsrechtliche Aspekte der Bereitstellung digitaler Inhalte und digitaler Dienstleistungen. Auch die Regelung des § 312 BGB beruhe auf diesem Begriffsverständnis. Die Informationspflichten in Bezug auf die Bereitstellung personenbezogener Daten und deren Schutz werde durch die Datenschutz-Grundverordnung abschließend geregelt.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Vorbringens der Parteien wird auf die eingereichten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

Aus den Gründen

Die zulässige Klage ist in der Sache nicht begründet.

I.

Die Klage ist zulässig.

1.

Der Gegenstand des Rechtsstreits ist auch bezüglich des auf Unterlassung gerichteten Klageantrags zu 1 hinreichend bestimmt.

a)

Die Klage ist gemäß § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO nur zulässig, wenn sie den Gegenstand des Rechtsstreits ausreichend bestimmt, sodass der Umfang der Prüfungs- und Entscheidungsbefugnis des Gerichts (§ 308 Abs. 1 ZPO) abgegrenzt ist und sich die beklagte Partei erschöpfend verteidigen kann.

Der Streitgegenstand eines Unterlassungsanspruchs wird durch den Klageantrag, in dem sich die von der Klagepartei in Anspruch genommene Rechtsfolge konkretisiert, und den Lebenssachverhalt (Klagegrund) bestimmt, aus dem die Klagepartei die begehrte Rechtsfolge herleitet (BGH, Versäumnisurteil vom 19. Mai 2022 – I ZR 69/21 –, Rn. 21, juris; BGH, Urteil vom 25. Juni 2020 – I ZR 96/19 –, Rn. 23, juris).

Richtet sich die Klage – wie hier durch die Bezugnahme auf die Anlagen K 2 und K 3 im Antrag – gegen eine konkrete Verletzungsform, so ist in dieser Verletzungsform der Lebenssachverhalt zu erblicken, durch den der Streitgegenstand bestimmt wird (vgl. BGH, Urteil vom 25. Juni 2020 – I ZR 96/19 –, Rn. 24, juris). Davon werden grundsätzlich alle Beanstandungen erfasst, zu der die konkrete Verletzungsform Anlass geben kann. Der dadurch weit gefasste Streitgegenstandsbegriff darf allerdings nicht dazu führen, dass sich der Beklagte gegen eine Vielzahl von lediglich möglichen, vom Kläger aber nicht konkret geltend gemachten Aspekten verteidigen muss. Der Kläger hat deshalb die Aspekte substantiiert darzulegen, auf die er seinen Klageangriff stützen will (BGH, Versäumnisurteil vom 19. Mai 2022 – I ZR 69/21 –, Rn. 21, juris), wobei das Gericht nicht nur den Klageantrag, sondern auch die Begründung der Klage berücksichtigen muss (BGH, Beschluss vom 23. Februar 2023 – I ZR 127/22 –, Rn. 16, juris; BGH, Urteil vom 6. Juni 2018 – VIII ZR 247/17 –, Rn. 26, juris).

Die Klage ist danach hinreichend bestimmt, wenn der Kläger auf die konkrete Verletzungsform Bezug nimmt und sein Klageantrag zumindest unter Heranziehung des Klagevortrags unzweideutig erkennen lässt, in welchen Merkmalen des angegriffenen Verhaltens die Grundlage und der Anknüpfungspunkt für den Verstoß und damit das Unterlassungsgebot liegen soll (vgl. BGH, Urteil vom 14. Juli 2022 – I ZR 97/21 –, Rn. 12, juris).

b)

Unter Heranziehung des Klagevortrags ist der Streitgegenstand hinreichend bestimmt.

Im Klageantrag zu 1 wird die in Bezug genommene Verletzungsform (Anlagen K 2 und K 3) unter dem Gesichtspunkt der Information über den Gesamtpreis bei Abschluss des Nutzungsvertrages beanstandet. Allerdings kann der Formulierung des Antrags lediglich entnommen werden, dass der Kläger die Beachtung des abstrakten gesetzlichen Gebots einfordert, den Gesamtpreis im Vertrag ordnungsgemäß anzugeben, ohne dass im Antrag selbst konkret benannt ist, in welcher Hinsicht die Beklagte dieses Gebot nach Auffassung des Klägers verletzt haben soll.

Soweit Unterlassungsanträge, die lediglich den Wortlaut eines Gesetzes wiederholen, grundsätzlich als zu unbestimmt und damit als unzulässig anzusehen sind (vgl. BGH, Urteil vom 27. März 2025 – I ZR 222/19 –, Rn. 18; BGH, Urteil vom 21. Mai 2015 – I ZR 183/13 –, Rn. 13, juris), gilt das hier nicht, weil der Kläger hinreichend deutlich macht, dass er kein Verbot im abstrakten Umfang des Gesetzeswortlauts beansprucht, sondern sich mit seinem Unterlassungsbegehren an der konkreten Verletzungshandlung orientiert (vgl. BGH, Urteil vom 21. Mai 2015 – I ZR 183/13 –, Rn. 13, juris). Durch die Bezugnahme des Klägers auf die konkrete Verletzungsform und die mit zu berücksichtigende Begründung der Klage ist hinreichend deutlich zu erkennen, dass die Angaben der Beklagten insofern beanstandet werden, als die Beklagte den Verbraucher nicht darüber informiere, dass dieser für die Nutzung der App als Preis im Sinne des Gesetzes eine Gegenleistung in Form der Bereitstellung personenbezogener Daten erbringen müsse, die Teilnahme in den Vertragsbedingungen vielmehr als kostenlos bezeichnet werde. Der Kläger beanstandet die Vertragsgestaltung danach in zweierlei Hinsicht dahin, dass die Beklagte die gesetzlich gebotene Information über den Gesamtpreis unterlasse und unzutreffend angebe, die Teilnahme sei für den Verbraucher kostenlos.

2.

Der Kläger, der unter anderem mit der Rüge, die Beklagte verletzte ihre bei Fernabsatzverträgen nach § 312d Abs. 1 BGB geltende Informationspflicht zum Gesamtpreis ihrer Dienstleistung, in statthafter Weise die Verletzung von Verbraucherschutzgesetzen im Sinne des § 2 Abs. 1 Satz 1 UKlaG behauptet, ist zur Klage befugt. Der Anspruch auf Unterlassung nach § 2 Abs. 1 UKlaG steht gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UKlaG den qualifizierten Verbraucherverbänden zu, die in der Liste nach § 4 UKlaG eingetragen sind. Das Bundesamt für Justiz führt nach § 4 Abs. 1 UKlaG eine Liste der qualifizierten Verbraucherverbände, in die der Kläger eingetragen ist.

3.

Die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Gerichts ist nach § 6 Abs. 1 Satz 1 UKlaG gegeben. Danach ist für Klagen nach § 2 Abs. 1 UKlaG das Oberlandesgericht ausschließlich zuständig, in dessen Bezirk der Beklagte seine gewerbliche Niederlassung oder in Ermangelung einer solchen seinen Wohnsitz hat. Der Sitz der Beklagten befindet sich in Neckarsulm und damit im Bezirk des Oberlandesgerichts Stuttgart.

a)

Ohne Erfolg rügt die Beklagte die sachliche Zuständigkeit des Gerichts, soweit im Rahmen der Klage nach § 2 Abs. 1 UKlaG auch Verbraucherschutzgesetze zu prüfen sind, die sich in den wettbewerbsrechtlichen Verboten des UWG finden.

aa)

Wie mit den Parteien in der mündlichen Verhandlung erörtert, ist der vom Kläger vorgetragene Sachverhalt auch unter dem Gesichtspunkt einer möglichen Verletzung von Vorschriften des UWG zu würdigen.

Im Rahmen des Streitgegenstandes hat das Gericht über den geltend gemachten Anspruch unter sämtlichen rechtlichen Gesichtspunkten zu entscheiden. Die beschränkte Bezugnahme einer Partei auf einzelne rechtliche Gesichtspunkte ist für das Gericht nicht bindend (BGH, Urteil vom 10. Juli 2025 – III ZR 59/24 –, Rn. 15, juris; BGH, Beschluss vom 9. Dezember 2010 – V ZB 190/10 –, Rn. 9, juris). Der Streitgegenstand des Unterlassungsanspruchs umfasst grundsätzlich alle Beanstandungen, zu der die konkrete Verletzungsform Anlass geben kann (BGH, Versäumnisurteil vom 19. Mai 2022 – I ZR 69/21 –, Rn. 21, juris). Entsprechend sind bei der Klage nach § 2 Abs. 1 Satz 1 UKlaG auch Verbraucherschutzgesetze in die Beurteilung einzubeziehen, die vom Streitgegenstand umfasst sind, ohne dass der Kläger diese Vorschriften ausdrücklich thematisiert hat.

Das Vorbringen des Klägers umfasst nicht nur den Vorwurf, die vertraglichen Informationen der Beklagten genügten nicht der gesetzlichen Pflicht zur Angabe des Gesamtpreises, sondern auch die Rüge des Klägers, die Beklagte bezeichne ihre Leistungen fälschlich als kostenlos. Dies beinhaltet den Vorwurf, die Beklagte mache damit irreführende Angaben, was unter Nr. 20 der Anlage zu § 3 Abs. 3 UWG, § 3 Abs. 1 UWG i. V. m. §§ 5 und 5a UWG oder die Generalklausel des § 3 Abs. 2 UWG fallen kann. Die genannten Vorschriften, die der Umsetzung der Richtlinie 2005/29/EG dienen, stellen in richtlinienkonformer Auslegung Verbraucherschutzgesetze im Sinne des § 2 Abs. 1 Satz 1 UKlaG dar (vgl. BGH, Urteil vom 25. April 2019 – I ZR 93/17 –, Rn. 37, juris; OLG Hamm, Urteil vom 7. Mai 2024 – I-4 U 252/22 –, Rn. 74, juris) und sind deshalb auch hier zu prüfen.

bb)

Die ausschließliche Zuständigkeit der Oberlandesgerichte für Klagen, die auf § 2 Abs. 1 UKlaG gestützt sind, gilt uneingeschränkt und umfasst die Prüfung sämtlicher Verbraucherschutzgesetze im Sinne des § 2 Abs. 1 Satz 1 UKlaG, auch solcher, die sich aus den Vorschriften des UWG ergeben. Davon zu trennen ist die Frage, ob die sachliche Zuständigkeit gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 UKlaG auch Unterlassungsklagen erfasst, die nicht auf § 2 Abs. 1 UKlaG, sondern auf die Anspruchsgrundlage in § 8 Abs. 1 UWG gestützt sind (dazu verneinend KG, Urteil vom 5. November 2024 – 5 UKl 5/24; a. A. Köhler/Feddersen/Köhler/Alexander, 43. Aufl., UKlaG § 6 Rn. 6, beck-online). Ob im vorliegenden Fall auch ein Unterlassungsanspruch nach § 8 Abs. 1 UWG in Betracht kommt, ist nicht entscheidungserheblich, weil es sich bei den hier in Betracht zu ziehenden Bestimmungen des UWG sämtlich um Verbraucherschutzgesetze handelt, die im Rahmen des § 2 Abs. 1 UKlaG ohnehin zu prüfen sind.

b)

Die sachliche Zuständigkeit nach § 6 Abs. 1 Satz 1 UKlaG gilt nicht nur für den Unterlassungsanspruch nach Klageantrag zu 1, sondern erfasst nach § 5 UKlaG i. V. m. § 13 Abs. 3 UWG auch den mit dem Klageantrag zu 2 geltend gemachten Ersatz der Abmahnkosten (vgl. Köhler/Feddersen/Köhler/Alexander, 43. Aufl. 2025, UKlaG § 6 Rn. 3, beck-online; OLG Frankfurt, Urteil vom 10. Juli 2025 – 6 UKl 14/24 –, Rn. 23 f., juris unter Hinweis auf den Zweck der Zuständigkeitsregelung in § 6 UKlaG).

II.

In der Sache ist die Klage nicht begründet. Dem Kläger steht der geltend gemachte Unterlassungsanspruch nach § 2 Abs. 1 UKlaG nicht zu, weil die Beklagte keines der hier entscheidungserheblichen Verbraucherschutzgesetze verletzt hat. Deshalb besteht auch kein Anspruch auf Ersatz der Abmahnkosten.

1.

Die Beklagte hat in den Vertragsbedingungen unter 4.2 ausführlich beschrieben, welche personenbezogenen Daten des Teilnehmers an Lidl Plus erhoben und verarbeitet werden. Sie hat nicht gegen § 312d Abs. 1 Satz 1 BGB i. V. m. Art. 246a § 1 Abs. 1 Nr. 5 EGBGB verstoßen, indem sie es unterlassen hat, diese Bereitstellung personenbezogener Daten als Gegenleistung des Verbrauchers und Gesamtpreis für ihre Dienstleistungen zu kennzeichnen. Dazu war sie nach der geltenden Fassung des Gesetzes nicht verpflichtet.

a)

Bei § 312d Abs. 1 Satz 1 BGB handelt es sich gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 1 b) UKlaG um ein Verbraucherschutzgesetz. Die Vorschrift verpflichtet den Unternehmer, der mit einem Verbraucher einen Fernabsatzvertrag geschlossen hat, dem Verbraucher die in Art. 246a EGBGB genannten Informationen zu erteilen.

Insbesondere muss der Unternehmer, der sich in einem Fernabsatzvertrag zu Dienstleistungen verpflichtet, den Verbraucher nach § 312d Abs. 1 Satz 1 BGB i. V. m. Art. 246a § 1 Abs. 1 Nr. 5 EGBGB über den Gesamtpreis der Dienstleistungen, einschließlich aller Steuern und Abgaben, oder in den Fällen, in denen der Preis auf Grund der Beschaffenheit der Dienstleistungen vernünftigerweise nicht im Voraus berechnet werden kann, über die Art der Preisberechnung informieren.

b)

Ob diese gesetzliche Bestimmung auf den Fernabsatzvertrag (§ 312c BGB), der zwischen dem Verbraucher und der Beklagten im Zuge der Anmeldung zu dem Vorteilsprogramm „Lidl Plus“ zustande kommt, nach § 312 BGB überhaupt anwendbar ist, muss nicht entschieden werden.

§ 312d Abs. 1 Satz 1 BGB ist nach § 312 BGB nicht nur dann anwendbar, wenn sich der Verbraucher im Vertrag dazu verpflichtet, für die Dienstleistung des Unternehmers einen Preis zu zahlen (§ 312 Abs. 1 BGB), sondern grundsätzlich auch bei Verträgen, bei denen der Verbraucher – wie hier – dem Unternehmer personenbezogene Daten bereitstellt oder sich hierzu verpflichtet (§ 312 Abs. 1a Satz 1 BGB). Nach § 312 Abs. 1a Satz 2 BGB gilt das ausnahmsweise nicht, wenn der Unternehmer die vom Verbraucher bereitgestellten Daten ausschließlich verarbeitet, um seine vertraglichen Leistungspflichten oder an ihn gestellte rechtliche Anforderungen zu erfüllen. Die Beklagte behauptet, das sei hier der Fall.

Es kann offen bleiben, ob die Beklagte sich zu Recht darauf beruft, dass diese Ausnahmeregelung eingreift. Denn die Beklagte war auch im Falle der Anwendbarkeit des § 312d Abs. 1 Satz 1 BGB nicht verpflichtet, Angaben nach Art. 246a § 1 Abs. 1 Nr. 5 EGBGB.

c)

Die Beklagte wendet zu Recht ein, dass Art. 246a § 1 Abs. 1 Nr. 5 EGBGB den Unternehmer lediglich verpflichtet, den insgesamt geschuldeten Preis für seine Leistungen anzugeben sowie die Kosten, die den Verbraucher treffen, nicht jedoch Angaben zu Gegenleistungen anderer Art zu machen. Die Bereitstellung von personenbezogenen Daten durch den Verbraucher stellt keinen Preis im Sinne des Art. 246a § 1 Abs. 1 Nr. 5 EGBGB dar, sodass die Beklagte auch nicht verpflichtet war, die in den Vertragsbedingungen eingehend beschriebene Hingabe der Daten als den Gesamtpreis oder allgemein als Gegenleistung für ihre Dienstleistungen zu deklarieren. Der Verbraucherschutz wird insoweit durch die Informationspflichten des Unternehmers nach Art. 13 und 14 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gewährleistet (vgl. zu der gleich lautenden Regelung in Art. 246 Abs. 1 Nr. 3 EGBGB MüKoBGB/Wendehorst BGB, 9. Aufl., § 312a Rn. 25; BeckOK BGB/Martens, 75. Ed. 1.8.2025, EGBGB Art. 246 Rn. 15, beck-online).

aa)

Was nach Art. 246a § 1 Abs. 1 Nr. 5 EGBGB unter dem „Preis“ für die Leistungen des Unternehmers zu verstehen ist, muss unter Beachtung der Vorgaben des europäischen Verbraucherschutzrechtes bestimmt werden.

Mit der Regelung zur Informationspflicht über den Gesamtpreis für die Leistung des Unternehmers in § 312d Abs. 1 Satz 1 BGB i. V. m. Art. 246a § 1 Abs. 1 Nr. 5 EGBGB hat der nationale Gesetzgeber die Vorgaben von Art. 6 Abs. 1 e) der Verbraucherrechterichtlinie umgesetzt (Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2011 über die Rechte der Verbraucher, zur Abänderung der Richtlinie 93/13/EWG des Rates und der Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie zur Aufhebung der Richtlinie 85/577/EWG des Rates und der Richtlinie 97/7/EG des Europäischen Parlaments und des Rates).

Gesetzliche Bestimmungen, die in Richtlinien enthaltenes Gemeinschaftsrecht in nationales Recht umsetzen, sind richtlinienkonform auszulegen. Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union sind die nationalen Gerichte verpflichtet, bei der Anwendung des innerstaatlichen Rechts, insbesondere einer speziell zur Umsetzung der Vorgaben einer Richtlinie erlassenen Regelung, das innerstaatliche Recht so weit wie möglich anhand des Wortlauts und des Zweckes dieser Richtlinie auszulegen, um das in ihr festgelegte Ergebnis zu erreichen (vgl. etwa EuGH, Urteil vom 5. Oktober 2004 - C-397/01 bis C-403/01, Rn. 113, juris m.w.N.).

bb)

Nach dem Wortlaut meint die Verbraucherrechterichtlinie mit dem Preis nur die Gegenleistung des Verbrauchers in Geld.

Zwar enthält die Verbraucherrechterichtlinie keine Legaldefinition, was unter dem Preis für die Leistung des Unternehmers zu verstehen ist. Jedoch ist zu berücksichtigen, dass die Verbraucherrechterichtlinie durch die Richtlinie (EU) 2019/2161 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 zur Änderung der Richtlinie 93/13/EWG des Rates und der Richtlinien 98/6/EG, 2005/29/EG und 2011/83/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zur besseren Durchsetzung und Modernisierung der Verbraucherschutzvorschriften der Union mit dem Ziel geändert wurde, Kohärenz zwischen dem Anwendungsbereich der Verbraucherrechterichtlinie und der Richtlinie (EU) 2019/770 über bestimmte vertragsrechtliche Aspekte der Bereitstellung digitaler Inhalte und digitaler Dienstleistungen herzustellen (Erwägungsgrund 32 der Richtlinie (EU) 2019/2161).

Art. 2 Nr. 7 der Richtlinie (EU) 2019/770 über bestimmte vertragsrechtliche Aspekte der Bereitstellung digitaler Inhalte und digitaler Dienstleistungen enthält jedoch eine Legaldefinition des Preises. Danach ist unter einem „Preis“ Geld oder eine digitale Darstellung eines Werts, das bzw. die im Austausch für die Bereitstellung digitaler Inhalte oder digitaler Dienstleistungen geschuldet wird, zu verstehen. Die Bereitstellung personenbezogener Daten durch den Verbraucher wird von dieser Definition nicht erfasst (vgl. BeckOGK/Fries, 1.5.2025, BGB § 327 Rn. 21, beck-online).

Danach leistet der Verbraucher nach dem Wortlaut der Verbraucherrechterichtlinie keinen Preis, wenn er dem Unternehmer personenbezogene Daten bereitstellt, zumal der Richtliniengeber und im Anschluss daran auch der nationale Gesetzgeber im Hinblick auf datenschutzrechtliche und grundrechtliche Bedenken des Europäischen Datenschutzbeauftragten (https://www.edps.europa.eu/sites/default/files/publication/17-03-14_opinion_digital_content_de.pdf, S. 9 ff.) bewusst davon abgesehen haben, die Hingabe von Daten mit einer vertraglichen Gegenleistung des Verbrauchers im Rechtssinne gleichzusetzen (vgl. BT-Drucks. 19/27653, Seite 40).

Folgerichtig nimmt der Richtliniengeber nicht an, dass der Verbraucher mit der Bereitstellung von Daten einen Preis zahlt, sondern unterscheidet bei den Regelungen zum Anwendungsbereich in Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie (EU) 2019/770 und in Art. 3 Abs. 1 und 1a) der Verbraucherrechterichtlinie zwischen Verträgen, bei denen der Verbraucher einen Preis zahlt und Verträgen, bei denen der Verbraucher dem Unternehmer personenbezogene Daten bereitstellt.

Angesichts des Ziels des Richtliniengebers, Kohärenz zwischen beiden Richtlinien zu schaffen, ist nach dem Wortsinn unter dem Preis sowohl in der Richtlinie (EU) 2019/770 als auch in der Verbraucherrechterichtlinie folglich nur die Gegenleistung in Geld oder einer digitalen Darstellung eines Wertes zu verstehen (so auch BeckOK BGB/Martens, 75. Ed. 1.8.2025, BGB § 312 Rn. 9a, beck-online).

Entsprechend wird auch nach dem Wortlaut des Art. 6 Abs.1 e) der Verbraucherrechterichtlinie vorausgesetzt, dass der Preis und die Kosten wertmäßig in Geld bezifferte und damit berechenbare Größen sind, was für die Hingabe personenbezogener Daten nicht gilt.

cc)

Diese klare begriffliche Unterscheidung zwischen dem in Geld zu leistenden Preis und der Hingabe von Daten kann nicht unter Hinweis auf den Zweck der Richtlinie, ein hohes Verbraucherschutzniveau zu gewährleisten, dahin korrigiert werden, dass Art. 6 Abs. 1 a) der Verbraucherrechterichtlinie den Unternehmer über den Wortlaut hinaus nicht nur zur Angabe des Gesamtpreises verpflichtet, sondern auch zur Nennung anderer Gegenleistungen.

Die von Art. 6 Abs. 1 e) der Verbraucherrechterichtlinie geforderte Angabe zum Gesamtpreis und den sonstigen Kosten soll sicherstellen, dass der Verbraucher die Preisbestandteile und Kosten nicht selbst ermitteln muss, sondern eine transparente Information darüber erhält, welche Geldleistungen er für die Ware oder die Dienstleistung des Unternehmers insgesamt aufbringen muss, um ihm einen Preisvergleich mit anderen Angeboten zu ermöglichen.

Der Schutz des Verbrauchers, dem die Tragweite seiner Einwilligung in die Bereitstellung seiner personenbezogenen Daten klar und deutlich vor Augen geführt werden soll, wird demgegenüber durch die Anforderungen an die Information des Verbrauchers nach Art. 13 und Art. 14 der DSGVO gewährleistet. Die danach erforderlichen Informationen über den Zweck der Datenverarbeitung und den Empfänger personenbezogener Daten, die in präziser, transparenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer klaren und einfachen Sprache zu erteilen sind, bieten dem Verbraucher die Grundlage für seine Entscheidung, ob er in die Verarbeitung seiner Daten einwilligt (vgl. BGH, EuGH-Vorlage vom 10. November 2022 – I ZR 186/17 –, Rn. 27 und 31, juris). Anhaltspunkte dafür, dass der Richtliniengeber mit der Regelung in Art. 6 Abs. 1 e) der Verbraucherrechterichtlinie zur Angabe des Gesamtpreises die bestehenden datenschutzrechtlichen Informationspflichten erweitern wollte, sind nicht erkennbar.

Angesichts des klar auf die Leistung eines Geldwertes beschränkten Preisbegriffs und der begrifflichen Unterscheidung in Art. 3 der Verbraucherrechterichtlinie zwischen dem in Geld zu leistenden Preis einerseits und der Bereitstellung von Daten andererseits wäre zu erwarten, dass der Richtliniengeber bei der Regelung der Pflicht des Unternehmers, den Gesamtpreis anzugeben, diese Verpflichtung in gleicher Weise ausdrücklich auf Daten, die der Verbraucher als Gegenleistung bereitstellt, erstreckt hätte, hätte dies seinem gesetzgeberischen Willen entsprochen.

Ferner ist zu berücksichtigen, dass die Auslegung der Verbraucherrechterichtlinie sich nicht einseitig an einem möglichst hohen Verbraucherschutzniveau orientieren darf, sondern zu berücksichtigen hat, dass die Regelungen nach Erwägungsgrund 7 der Richtlinie auch der Rechtssicherheit für den Unternehmer dienen soll (vgl. EuGH, Urteil vom 21. Oktober 2020 – C-529/19 –, Rn. 28, juris). Dem Zweck, auch für den Unternehmer einen verlässlichen Rechtsrahmen zu schaffen, liefe es zuwider, würden sich die Gerichte bei der Auslegung der Vorschriften über die Pflichten des Unternehmers in der vom Kläger geltend gemachten Weise von dem Wortlaut der Richtlinie und dem Kriterium der Berechenbarkeit des Gesamtpreises entfernen. Es wäre Sache des Gesetzgebers, den Unternehmer zu verpflichten, den Verbraucher darüber zu informieren, dass er mit der Hingabe seiner Daten eine Gegenleistung für die Ware oder die Dienstleistung erbringe, die er von dem Unternehmer aufgrund des Vertrages erhält.

bb)

Der nationale Gesetzgeber hat diese Vorgaben ohne sachliche Änderung umgesetzt und die Differenzierung zwischen der Zahlung eines Preises und der Bereitstellung personenbezogener Daten in § 312 Abs. 1 und Abs. 1a BGB unverändert übernommen. Auch in Art. 246a § 1 Abs. 1 Nr. 5 EGBGB wurden die Vorgaben der Richtlinie unverändert umgesetzt.

Soweit in der Gesetzesbegründung ausgeführt wird, dass mit § 327 Abs. 3 BGB Verträge erfasst werden sollen, bei denen der Verbraucher „mit Daten bezahlt“ (BT-Drucks. 19/27653, S. 40), kann daraus nicht abgeleitet werden, der Gesetzgeber sei davon ausgegangen, bei der Bereitstellung personenbezogener Daten handle es sich um einen Preis im Sinne der §§ 312 ff. BGB und der ergänzenden Regelungen in Art. 246 und 264a EGBGB.

cc)

Danach stellt die Bereitstellung von personenbezogenen Daten sowohl nach der Verbraucherrechterichtlinie als auch nach der Regelung im nationalen Recht keinen Preis dar, der nach § 312d Abs. 1 Satz 1 BGB i. V. m. Art. 246a § 1 Abs. 1 Nr. 5 EGBGB anzugeben wäre. Da der Verbraucher weder einen Preis noch sonstige Kosten zu zahlen hat, ist es gemessen an Art. 246a § 1 Abs. 1 Nr. 5 EGBGB auch nicht zu beanstanden, dass die Beklagte ihre Dienstleistungen als kostenlos bezeichnet.

2.

Ein Unterlassungsanspruch ergibt sich auch nicht aus der Verletzung eines wettbewerbsrechtlichen Verbotes nach Nr. 20 der Anlage zu § 3 Abs. 3 UWG, § 3 Abs. 1 UWG i. V. m. §§ 5, 5a UWG oder nach der Generalklausel des § 3 Abs. 2 UWG.

Wie oben unter I. 3. a) aa) bereits ausgeführt, handelt es sich bei diesen Normen zwar um Verbraucherschutzgesetze im Sinne des § 2 Abs. 1 Satz 1 UKlaG, jedoch ist keiner der genannten Verbotstatbestände erfüllt.

a)

Die Beklagte hat nicht gegen § 3 Abs. 3 UWG i. V. m. Nr. 20 der Anlage zu § 3 Abs. 3 UWG verstoßen.

aa)

Nach § 3 Abs. 3 UWG i. V. m. Nr. 20 der Anlage zu § 3 Abs. 3 UWG ist das Angebot einer Dienstleistung als „gratis“, „umsonst“, „kostenfrei“ oder dergleichen gegenüber Verbrauchern stets unzulässig, wenn für die Ware oder Dienstleistung gleichwohl Kosten zu tragen sind.

Die Vorschrift schützt vor Täuschungen des Verbrauchers über tatsächlich anfallende Kosten und erfasst insbesondere auch sog. „Kostenfallen“ oder „Abofallen“ im Internet, bei denen durch die Aufmachung der Internetseiten gezielt verschleiert wird, dass die angebotenen Leistungen nicht kostenfrei zur Verfügung stehen (MüKoUWG/Alexander, UWG, 3. Aufl., Anh. § 3 Abs. 3 Nr. 21 Rn. 4 f., beck-online). Solche Kosten umfassen sämtliche Gegenleistungen des Verbrauchers an den Unternehmer oder einen Dritten für die Inanspruchnahme des beworbenen „Gratisangebotes“, unabhängig davon, wie sie bezeichnet werden (MüKoUWG/Alexander, UWG, 3. Aufl. Anh. § 3 Abs. 3 Nr. 21 Rn. 20, beck-online). Nach Sinn und Zweck der Vorschrift sind allerdings nur Kosten gemeint, auf die der Verbraucher nicht ausdrücklich hingewiesen wird (Köhler/Feddersen/Köhler, UWG, 43. Aufl., Anh. § 3 Rn. 20.3, beck-online).

bb)

Nach diesen Maßstäben ist mit dem Hinweis der Beklagten in 4.1. der Nutzungsbedingungen, die Teilnahme an Lidl Plus sei kostenlos, keine Täuschung der Verbraucher verbunden.

Nach den Leitlinien zur Auslegung und Anwendung der Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über unlautere Geschäftspraktiken von Unternehmen gegenüber Verbrauchern im Binnenmarkt (Seite 68, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri =CELEX:52021XC1229(05)) kommt als irreführende Praxis in diesem Sinne zwar in Betracht, wenn im Online-Sektor Produkte als „gratis“ dargestellt werden, von den Nutzern aber personenbezogene Daten gesammelt werden, ohne dem Verbraucher angemessen zu erläutern, wie diese Daten und nutzergenerierten Inhalte verwendet werden. Die Beklagte erläutert die Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten in den Nutzungsbedingungen aber in angemessener Form.

Die Angabe in 4.1. der Nutzungsbedingungen, wonach die Teilnahme an Lidl Plus kostenlos ist, ist zutreffend, soweit sie zum Ausdruck bringt, dass keine Kosten im Sinne von Art. 246a § 1 Abs. 1 Nr. 5 EGBGB entstehen und bringt in zulässiger Weise zum Ausdruck – woran Lidl und die Verbraucher gleichermaßen ein Interesse haben –, dass die Verbraucher für die Nutzung der App und die erhofften Vorteile kein Geld bezahlen müssen.

Die Beklagte verschleiert durch die Bezeichnung ihres Angebots als kostenlos auch nicht, dass der Verbraucher eine Leistung in Form der Bereitstellung von personenbezogenen Daten erbringen muss. Die Teilnahme wird nicht bereits im Anmeldeprozess als kostenlos beworben. Dieser Hinweis taucht erst in den Teilnahmebedingungen auf und wird nur von denjenigen Verbrauchern zur Kenntnis genommen, die die Teilnahmebedingungen aufrufen. Wer die Nutzungsbedingungen liest, wird im unmittelbaren Anschluss an den Hinweis auf die Kostenlosigkeit durch die Ausführungen in 4.2. der Teilnahmebedingungen aber auch eingehend darüber unterrichtet, welche Daten erhoben und von der Beklagten verwendet werden. Beim verständigen Leser entsteht daher nicht der Eindruck, „kostenlos“ bedeute, dass ihn als Nutzer keinerlei Leistungspflichten treffen, ohne dass es in diesem Zusammenhang darauf ankäme, dass die Hingabe der Daten nicht ausdrücklich als Gegenleistung bezeichnet ist.

b)

Da ein Verstoß gegen wettbewerbsrechtliche Bestimmungen nur unter dem Gesichtspunkt der Irreführung über die Kostenlosigkeit der Leistungen der Beklagten in Betracht zu ziehen ist und eine solche – wie ausgeführt – zu verneinen ist, scheidet unter diesem Gesichtspunkt auch eine Verletzung der § 3 Abs. 2 UWG, § 5 Abs. 2 Nr. 2 UWG und § 5a UWG aus.

3.

Die Klage ist auch nicht wegen der Verletzung anderer Verbraucherschutzgesetze im Sinne des § 2 Abs.1 Satz 1 UKlaG begründet.

Soweit der Unternehmer nach § 312a Abs. 2 Satz 1 BGB i. V. m. Art. 246 Abs. 1 Nr. 3 EGBGB bei jedem Verbrauchervertrag, der unter § 312 BGB fällt, über den Gesamtpreis zu informieren hat, und diese Vorschrift ebenfalls als Verbraucherschutzgesetz in Betracht kommt (vgl. BGH, Urteil vom 24. August 2021 – X ZR 23/20 –, Rn. 8, juris; OLG Karlsruhe Urteil vom 5. Februar 2025 – 15 UKl 1/24 –, juris), kann der Kläger daraus aus den oben dargelegten Gründen nichts herleiten.

Gleiches gilt für die Pflichten des Unternehmers nach §§ 3 und 6 der Preisangabenverordnung, den Gesamtpreis anzugeben. Der Begriff „Gesamtpreis“ ist in der Preisangabenverordnung gleich zu verstehen, wie in der Verbraucherrechterichtlinie (vgl. BT-Drucks. 17/12637, Seite 45).

Dass Informationspflichten nach der DSGVO verletzt wären, macht der Kläger nicht geltend und ergibt sich auch nicht aus seinem Klagevortrag, weshalb diese Vorschriften – wie mit den Parteien im Termin erörtert – nicht zu prüfen sind.

4.

Kann der Kläger von der Beklagten keine Unterlassung verlangen, entbehrt auch der Anspruch auf Ersatz der Abmahnkosten der Grundlage (§ 5 UKIaG i. V. m. § 13 Abs. 3 UWG).

III.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit findet ihre Grundlage in §§ 708 Nr. 11, 711 ZPO.

Die Revision ist gemäß § 6 Abs. 2 UKlaG i. V. m. § 543 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 S. 1 Nr. 1 ZPO wegen grundsätzlicher Bedeutung zuzulassen.

Der Streitwert ist auf 5.000 € festzusetzen. In Verfahren nach dem Unterlassungsklagengesetz (UKlaG) richtet sich der Streitwert regelmäßig allein nach dem Interesse der Allgemeinheit an der Beseitigung der angegriffenen Bestimmungen, nicht hingegen nach der wirtschaftlichen Bedeutung eines Klauselverbots. Danach ist ein Wert von 2.500 € je angegriffener Teilklausel als angemessen anzusehen. Diese Erwägungen gelten ebenso für eine Klage gegen eine verbraucherschutzgesetzwidrige Praxis im Sinne von § 2 Abs. 1 Satz 1 UKlaG. Einer herausragenden wirtschaftlichen Bedeutung der angegriffenen Bestimmungen kann ausnahmsweise Rechnung zu tragen sein, wenn die Entscheidung nicht nur für die beklagte Partei und ihre Vertragspartner, sondern für die gesamte Branche von wesentlicher Bedeutung ist, etwa weil es um äußerst umstrittene verallgemeinerungsfähige Rechtsfragen von großer wirtschaftlicher Tragweite geht, über deren Beantwortung bereits vielfältig und mit kontroversen Ergebnissen gestritten wird (BGH, Beschluss vom 22. Februar 2023 – IV ZR 216/21 –, Rn. 1 und 4, juris). Dass dem Streit, ob die Beklagte die Bereitstellung von Daten künftig wie einen Preis als Gegenleistung kennzeichnen muss, eine derart herausragende wirtschaftliche Bedeutung beizumessen ist, ist nicht dargetan. Da die Klage im Hinblick auf das beanstandete Unterlassen einer Preisangabe und die Bezeichnung der Leistungen als kostenlos auf zwei Angriffe gestützt wird, ist der Streitwert mit 5.000 € zu bemessen.