OLG Karlsruhe: Ermittlung des Sinngehalts einer wettbewerbsrechtlich beanstandeten Werbeaussage (hier: GwG-Meldepflicht)

OLG Karlsruhe, Urteil vom 19.9.2025 – 14 U 72/25

ECLI:DE:OLGKARL:2025:0919.14U72.25.00

Volltext: BB-Online BBL2025-2305-2

unter www.betriebs-berater.de

Amtliche Leitsätze

1. Bei der Ermittlung des Sinngehalts einer wettbewerbsrechtlich beanstandeten Werbeaussage ist nicht allein die beanstandete Werbeaussage isoliert zu betrachten; vielmehr ist es geboten, auch die weiteren Aussagen innerhalb derselben Werbung zur Ermittlung des Aussagegehalts der beanstandeten Äußerung heranzuziehen und den Gesamteindruck der Werbeaussage, den sie bei den angesprochenen Verkehrskreisen hervorruft, zu beurteilen.

2. Werden rechtliche Vorteile des Online-Handels mit Edelmetallen gegenüber dem Handel in einem Ladengeschäft im Falle der Barzahlung bei Geschäften über mindestens 2.000 € behauptet, die es tatsächlich nicht gibt, handelt es sich um eine irreführende geschäftliche Handlung im Sinne des § 5 UWG.

§ 5 UWG, § 4 GeldwG, § 43 GeldwG

Aus den Gründen

A. Der Verfügungskläger verlangt vom Verfügungsbeklagten die Unterlassung einer bestimmten Werbeaussage im Zusammenhang mit Bestellungen über 2.000 € Kaufpreis.

Der Verfügungskläger ist ein qualifizierter Wirtschaftsverband nach § 8 Abs. 3 Nr. 2 UWG. Ihm gehören 210 Münzhändler an. Der Verfügungsbeklagte handelt unter anderen mit Gold- und Silbermünzen.

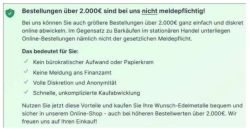

Am 13.05.2025 erhielt der Verfügungskläger durch einen Hinweis von Mitgliedern Kenntnis über die folgende Online-Werbung des Verfügungsbeklagten auf dessen Homepage https://www.xxx.de im Zusammenhang mit dem Angebot einer Goldmünze „1 Unze Gold Krügerrand“ für 3.168,40 €:

Abbildung

Mit Schreiben vom 13.05.2025 mahnte der Verfügungskläger den Verfügungsbeklagten wegen dieser Werbung erfolglos ab. Der Verfügungsbeklagte verweigerte mit Antwort vom 22.05.2025 die Abgabe einer Unterlassungserklärung, da er seine Werbung für zulässig hält.

Der Verfügungskläger hat erstinstanzlich die Auffassung vertreten, es handele sich um eine unzulässige Werbung mit Selbstverständlichkeiten im Sinne der Bestimmungen gemäß Anhang Ziff. 10 zu § 3 Abs. 3 UWG und zugleich um eine irreführende Werbung gemäß § 5 UWG. Der Verfügungsbeklagte erwecke den unzutreffenden Eindruck, Bestellungen im Wert von über 2.000 € seien allein in seinem Handelsgeschäft nicht meldepflichtig. Tatsächlich liege keine Besonderheit seines Angebots vor, da weder im Online- noch im stationären Handel eine generelle Meldepflicht für Edelmetallgeschäfte im Wert von über 2.000 € bestünde. Der vorgerichtliche Hinweis des Verfügungsbeklagten auf § 4 Abs. 5 Geldwäschegesetz (im Folgenden: GwG) gehe fehl, weil die Norm nicht zwischen Online- und stationärem Handel unterscheide. Nach § 43 GwG löse die Bargeldgrenze von 2.000 € keine Meldepflicht aus. Vielmehr seien Sachverhalte unabhängig vom Wert des betroffenen Gegenstands nach dieser Norm nur bei bestimmten gesetzlich umschriebenen Verdachtsmomenten anzuzeigen.

Der Verfügungsbeklagte hat erstinstanzlich die Auffassung vertreten, seine Werbung sei nicht wettbewerbsrechtlich unzulässig. Insbesondere stelle sie keine Werbung mit einer Selbstverständlichkeit dar. Der beanstandete Hinweis stelle nicht eine für sämtliche Anbieter von Goldmünzen gleichermaßen geltende Bedingung dar, sondern kläre die Interessenten über einen spezifischen Unterschied zwischen Online-Handel und stationärem Handel auf. Das sei ein zulässiger Hinweis auf vorteilhafte Bedingungen, da nicht alle zulässigen Angebote am Markt den gleichen Vorteil hätten. Der Hinweis des Verfügungsklägers auf § 43 GwG gehe an der Sache vorbei. Der relevante Unterschied zwischen beiden Handelsformen liege darin, dass im Online-Handel kein Kauf mit Bargeld stattfinde. Die Identitätsprüfung und Meldepflicht von Edelmetallhändlern knüpften jedoch nach § 4 Abs. 5 Nr. 1b GwG an Bargeldzahlungen in einer Höhe von über 2.000 € an. Oberhalb dieser Grenze müssten Händler bei Barzahlung Name, Anschrift, Geburtsdatum und Staatsangehörigkeit des Käufers überprüfen und gegebenenfalls den Behörden mitteilen. Derartige in Hinblick auf Geldwäsche anfällige Bargeldzahlungen gebe es im Online-Handel nicht.

Das Landgericht hat den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung mit Urteil vom 26.06.2025 zurückgewiesen. Dem Verfügungskläger stehe kein wettbewerbsrechtlicher Unterlassungsanspruch aufgrund der streitgegenständlichen Werbung nach § 8 Abs. 1, Abs. 3 Nr. 2 UWG in Verbindung mit § 3 Abs. 1, Anhang Ziff. 10 zu § 3 Abs. 3 UWG oder § 5 UWG zu. Zur Begründung hat es unter anderem ausgeführt, es liege schon dem Wortlaut nach kein Fall, wie er in Anhang Ziff. 10 zu § 3 Abs. 3 UWG umschrieben sei, vor. Ferner liege auch keine unzulässige geschäftliche Handlung nach § 5 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 UWG in Verbindung mit den zur Werbung mit Selbstverständlichkeiten aufgestellten Grundsätze vor. Der Verfügungsbeklagte werbe in der konkreten, vom Verfügungskläger beanstandeten Gestaltung nicht irreführend mit einer vermeintlichen Besonderheit seines Angebots, sondern mit einem generellen Vorteil des Online-Edelmetallhandels gegenüber dem stationären Edelmetallhandel, was zulässig sei; dies gelte insbesondere auch hinsichtlich der für den Kunden besonders relevanten Herausstellung der gesetzlichen Meldepflicht in der Überschrift der beanstandeten Werbung, auch wenn diese nur der potentiell letzte Schritt der Verpflichtungen eines Edelmetallhändlers darstelle.

Hiergegen richtet sich die Berufung des Verfügungsklägers, mit der dieser an seinem Unterlassungsbegehren festhält. Die beanstandete Werbung behaupte Vorteile des Online-Handels gegenüber dem stationären Handel, die tatsächlich nicht existierten. Insbesondere folge aus den Bestimmungen des GwG keine Meldepflicht für Barzahlungen über 2.000 € im Ladengeschäft. Die Meldepflicht nach § 43 Abs. 1 GwG bestehe vielmehr unabhängig vom Wert der Transaktion, von der Art des betroffenen Vermögensgegenstandes und der Zahlungsart.

Der Verfügungskläger beantragt,

das Urteil des Landgerichts Konstanz - Außenstelle Villingen-Schwenningen - abzuändern und dem Verfügungsbeklagten bei Vermeidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000 € und für den Fall, dass dieses nicht beigetrieben werden kann, einer Ersatzordnungshaft oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr mit Münzen und/oder Edelmetallen mit der Aussage zu werben

„Bestellungen über 2.000 € sind bei uns nicht meldepflichtig!“

wie geschehen in dem Onlineshop unter der Domain www.xxx.de wie aus dem Tenor ersichtlich wiedergegeben.

Der Verfügungsbeklagte beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

Er verteidigt das angegriffene Urteil. Er führt unter anderem aus, der Verfügungskläger lasse unberücksichtigt, dass die Identitätsprüfung und die Meldepflicht an Barzahlungen über mindestens 2.000 € anknüpften, § 4 Abs. 5 Nr. 1 lit. b GwG.

Auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 16.09.2025 wird verweisen.

Wegen des weiteren Vorbringens der Parteien wird auf den Akteninhalt beider Instanzen Bezug genommen.

B. Die zulässige Berufung ist begründet. Der Verfügungskläger hat einen Verfügungsanspruch glaubhaft gemacht (dazu I.). Der Darlegung und Glaubhaftmachung eines Verfügungsgrunds bedarf es nicht (dazu II.).

I. Der Verfügungskläger hat einen Verfügungsanspruch glaubhaft gemacht (vgl. §§ 935, 936, 920 Abs. 2 ZPO).

1. Hinsichtlich der - zwischen den Parteien nicht streitigen - Aktivlegitimation des Verfügungsklägers kann auf die Ausführungen im angegriffenen Urteil Bezug genommen werden; sie folgt aus § 8 Abs. 3 Nr. 2 UWG (vgl. hierzu auch Anlage I AST A 1).

2. Der Verfügungskläger hat einen gegenüber dem Verfügungsbeklagten bestehenden Unterlassungsanspruch nach §§ 8 Abs. 1 Satz 1, 3 Abs. 1, 5 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 UWG glaubhaft gemacht.

Gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1 UWG kann, wer eine nach § 3 UWG unzulässige geschäftliche Handlung vornimmt, auf Beseitigung und bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Gemäß § 5 Abs. 1 UWG handelt derjenige unlauter im Sinne von § 3 Abs. 1 UWG, der eine irreführende geschäftliche Handlung vornimmt, die dazu geeignet ist, den Verbraucher oder sonstige Marktteilnehmer zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er andernfalls nicht getroffen hätte. Gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 UWG ist eine geschäftliche Handlung irreführend, wenn sie unwahre Angaben oder sonstige zur Täuschung geeignete Angaben unter anderem über die wesentlichen Merkmale der Ware oder Dienstleistung wie Vorteile oder Risiken enthält.

a) Die streitgegenständliche Internetwerbung stellt eine geschäftliche Handlung des Verfügungsbeklagten im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 2 UWG dar, weil sie bei der gebotenen objektiven Betrachtung dem Ziel des Absatzes von Edelmetallen dient.

b) Die streitgegenständliche Werbung stellt einen wettbewerblich relevanten Verstoß gegen das Irreführungsverbot des § 5 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 UWG dar.

aa) Die Werbung des Verfügungsbeklagten ist objektiv unwahr.

(1) Dies setzt zum einen voraus, dass es sich bei den streitgegenständlichen Angaben um eine Tatsachenbehauptung handelt, über die Beweis erhoben werden kann, zum anderen muss die Angabe unwahr sein.

Zwar sind Rechtsansichten im Grundsatz Meinungsäußerungen, die einer solchen Überprüfung nicht zugänglich sind, was schon daraus folgt, dass in die Subsumtion eines Sachverhalts unter die einschlägigen Rechtsnormen regelmäßig auch Elemente wertender Betrachtung einfließen. Jedoch kann eine Äußerung zur Rechtslage auch eine Tatsachenbehauptung darstellen, etwa wenn sie die eindeutige Behauptung enthält, eine Rechtsfrage sei in einer bestimmten Weise durch Rechtsnormen geregelt oder von der Rechtsprechung entschieden; eine solche Behauptung stellt eine durch Beweiserhebung überprüfbare Tatsachenbehauptung dar (BGH, Urteil vom 23.04.2020 - I ZR 85/19, Rn. 38, juris).

Unwahr ist eine Tatsachenbehauptung, wenn das Verständnis, das sie bei den Verkehrskreisen erweckt, an die sie sich richtet, mit den tatsächlichen Verhältnissen nicht übereinstimmt. Dabei kommt es für diese Beurteilung darauf an, welchen Gesamteindruck sie bei den angesprochenen Verkehrskreisen hervorruft (st. Rspr., BGH, Urteil vom 06.06.2019 - I ZR 216/17, Rn. 18, juris).

(2) Nach Maßgabe dieser Grundsätze stellt die angegriffene Werbung eine unwahre Tatsachenbehauptung dar, weil sie bei einem maßgeblichen Teil der angesprochenen Verkehrskreise den Eindruck erweckt, eine Barzahlung in Höhe von mindestens 2.000 € in einem Ladengeschäft ziehe zwangsläufig eine Meldepflicht des Edelmetallhändlers gegenüber den Finanzbehörden nach sich, was ein Nachteil gegenüber dem Online-Handel darstelle. Im Einzelnen:

(a) Die Bargeldgrenze von 2.000 € ist § 4 Abs. 5 Nr. 1 lit. b GwG entnommen. Danach müssen Verpflichtete nach § 2 Abs. 1 Nr. 16 GwG über ein wirksames Risikomanagement einschließlich gruppenweiter Verfahren verfügen, wenn sie als Güterhändler an Transaktionen über hochwertige Güter nach § 1 Abs. 10 Satz 2 Nr. 1 GwG - also Edelmetalle wie Gold, Silber und Platin -, bei welchen sie Barzahlungen über mindestens 2.000 € selbst oder durch Dritte tätigen oder entgegennehmen, beteiligt sind. Gemäß § 1 Abs. 9 GwG ist Güterhändler im Sinne dieses Gesetzes, wer gewerblich Güter veräußert. Güterhändler sind Verpflichtete nach § 2 Abs. 1 Nr. 16 GwG. Gemäß § 4 Abs. 2 GwG umfasst das Risikomanagement eine Risikoanalyse nach § 5 GwG sowie interne Sicherungsmaßnahmen nach § 6 GwG. Gemäß § 6 Abs. 6 GwG haben die Verpflichteten Vorkehrungen zu treffen, um auf Anfrage der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen oder auf Anfrage anderer zuständiger Behörden Auskunft darüber zu geben, ob sie während eines Zeitraums von fünf Jahren vor der Anfrage mit bestimmten Personen eine Geschäftsbeziehung unterhalten haben und welcher Art diese Geschäftsbeziehung war. Zu den Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden (§§ 10 ff. GwG) zählt insbesondere die - anhand eines Ausweisdokuments zu überprüfende - Identifizierung des Vertragspartners und gegebenenfalls der für ihn auftretenden Person nach Maßgabe der §§ 11, 12 GwG, mit der die Verpflichtung zur Erhebung der wesentlichen personenbezogenen Daten - namentlich Name, Geburtsort, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit und Wohnanschrift - nach Maßgabe des § 11 Abs. 4 GwG einhergeht. Die erhobenen Daten sind nach Maßgabe des § 8 GwG aufzuzeichnen und aufzubewahren. Ferner hat der Kunde nach § 11 Abs. 6 Satz 3 und Satz 4 GwG gegenüber dem Edelmetallhändler offenzulegen, ob er die Geschäftsbeziehung oder die Transaktion für einen anderen wirtschaftlich Berechtigten begründen oder durchführen will, und dem Händler die Identität dieses anderen wirtschaftlich Berechtigten nachzuweisen. Eine generelle Meldepflicht im Falle von Bargeschäften ab 2.000 € kennt das Gesetz nicht.

Die Meldepflicht von Verpflichteten ist in § 43 Abs. 1 GwG für konkrete Verdachtsfälle bezogen auf die in § 43 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 GwG umschriebenen Sachverhalte geregelt. Nur im Falle des Vorliegens von Tatsachen, die darauf hindeuten, dass ein Vermögensgegenstand, der mit einer Geschäftsbeziehung, einem Maklergeschäft oder einer Transaktion im Zusammenhang steht, aus einer strafbaren Handlung stammt, die eine Vortat der Geldwäsche darstellen könnte (Nr. 1), ein Geschäftsvorfall, eine Transaktion oder ein Vermögensgegenstand im Zusammenhang mit Terrorismusfinanzierung steht (Nr. 2) oder der Vertragspartner seine Pflicht nach § 11 Abs. 6 Satz 3 GwG, gegenüber dem Verpflichteten offenzulegen, ob er die Geschäftsbeziehung oder die Transaktion für einen wirtschaftlich Berechtigten begründen, fortsetzen oder durchführen will, nicht erfüllt hat (Nr. 3), statuiert das Gesetz eine - unabhängig vom Wert des betroffenen Vermögensgegenstands oder der Transaktionshöhe, der Vertriebsform (Online-Handel oder stationärer Handel) und der Art der Bezahlung (bar, Überweisung, Kartenzahlung oder Sonstiges) bestehende - Meldepflicht an die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen. Ein - sehr mittelbarer - Zusammenhang mit der Bargeldgrenze des § 4 Abs. 5 Nr. 1 lit. b GwG besteht lediglich im Anwendungsbereich des § 43 Abs. 1 Nr. 3 GwG: Weil im Falle des Online-Handels eine Verpflichtung zur Statuierung eines wirksamen Risikomanagements mit den sich hieraus unter anderem ergebenden Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden nicht besteht, kann ein konkreter Verdacht der Verletzung der Pflicht nach § 11 Abs. 6 Satz 3 GwG denklogisch nicht entstehen; aber auch insoweit resultiert die Meldepflicht nicht aus dem Umstand der Vornahme eines Bargeschäfts über mindestens 2.000 €, sondern aus dem Vorliegen konkreter Tatsachen, die einen Geldwäscheverdacht begründen.

(b) Nach dem maßgeblichen Verständnis des angesprochenen Verkehrskreises, zu denen die Mitglieder des Senats zählen, behauptet die beanstandete Werbung zum einen (nur bei isolierter Betrachtung zutreffend), Bestellungen über 2.000 € seien „bei uns nicht meldepflichtig“, wobei im Folgetext klargestellt ist, dass „Online-Bestellungen“ gemeint sind, zum anderen (insoweit unzutreffend), dass dies bei „Barkäufen im stationären Handel“ über mindestens 2.000 € anders sei, weil solche Geschäfte eine generelle Meldepflicht auslösten. Die Kernaussage der beanstandeten Äußerung, die unter Berücksichtigung des Kontexts, in dem sie getätigt wurde, zu ermitteln ist, liegt somit darin, dass beim Online-Handel „im Gegensatz zu Barkäufen im stationären Handel“ keine gesetzliche Meldepflicht „ans Finanzamt“ bestehe, was als Vorteil des Online-Angebots des Verfügungsbeklagten gegenüber Bargeschäften im stationären Handel dargestellt wird. Diese Behauptung über die Rechtslage ist schlicht falsch, weil das Gesetz eine derartige Meldepflicht auch bei den genannten Bargeschäften nicht kennt, die Meldepflicht vielmehr von ganz anderen Voraussetzungen abhängig macht.

bb) Die vom Bundesgerichtshof bislang offengelassene, umstrittene Frage, ob auch unwahre Angaben zur Täuschung geeignet sein müssen oder ob bei unwahren Angaben das Erfordernis der Täuschungseignung entfällt, kann dahinstehen. Denn die vom Verfügungsbeklagten aufgestellte, unwahre Behauptung ist ohne Zweifel zur Täuschung eines signifikanten, mit den Vorschriften des Geldwäschegesetzes nicht im Detail vertrauten Teils der Verbraucher geeignet; maßgeblich ist insoweit die Vorstellung eines verständigen und situationsadäquat aufmerksamen Durchschnittsverbrauchers (st. Rspr., vgl. etwa BGH, Urteil vom 20.10.2021 - I ZR 17/21, Rn. 14, juris; Rehart/Ruhl/Isele in BeckOK UWG, 25. Edition 01.07.2024, § 5 Rn. 98).

cc) Die Täuschung bezieht sich auf ein wesentliches Merkmal der vom Verfügungsbeklagten angebotenen Waren und Dienstleistungen im Sinne von § 5 Abs. 2 Nr. 1 UWG, nämlich einen angeblichen Vorteil hinsichtlich rechtlicher Restriktionen des von ihm angebotenen, bargeldlosen Online-Handels im Vergleich zum Erwerb von Edelmetallen in einem Ladengeschäft.

c) Die streitgegenständliche Werbung ist geeignet, die angesprochenen Verbraucher zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die sie andernfalls nicht getroffen hätten.

Insoweit erforderlich ist, dass die betroffene Angabe geeignet ist, bei einem erheblichen Teil der umworbenen Verkehrskreise irrige Vorstellungen über marktrelevante Umstände hervorzurufen und die zu treffende Marktentschließung in wettbewerblich relevanter Weise zu beeinflussen (BGH, Urteil vom 22.07.2021 - I ZR 123/20, Rn. 16, juris). In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass bei objektiv falschen Angaben schon niedrigere Irreführungsquoten genügen, um die Verbotsfolge der §§ 3, 5 UWG auszulösen. Denn es ist schwer vorstellbar, wie mit einer objektiv unzutreffenden Angabe gleichwohl ein schutzwürdiges Kommunikations- und Informationsinteresse verbunden sein soll (MüKo UWG/Ruess, 3. Aufl. 2020, § 5 Rn. 188). Als geschäftliche Entscheidung ist nach der Legaldefinition des § 2 Abs. 1 Nr. 1 UWG jede Entscheidung darüber anzusehen, ob, wie und unter welchen Bedingungen der Verbraucher ein Geschäft abschließen will, unabhängig davon, ob er sich entschließt, tätig zu werden. Erfasst ist nicht nur die Entscheidung über die Inanspruchnahme einer Dienstleistung, sondern auch damit unmittelbar zusammenhängende, aber vorgelagerte Entscheidungen wie etwa das Betreten des Geschäfts oder das Aufsuchen eines Verkaufsportals im Internet. Danach kann also auch eine Irreführung relevant sein, die lediglich einen „Anlockeffekt“ bewirkt, selbst wenn es nicht zur endgültigen Marktentscheidung - etwa dem Kauf der Ware oder der Inanspruchnahme der Dienstleistung - kommt (OLG Nürnberg, Urteil vom 24.05.2022 - 3 U 4652/21, Rn. 51, juris).

Der Senat hat keinen Zweifel daran, dass die - unzutreffende - Vorstellung, eine Barzahlung über mindestens 2.000 € im Zusammenhang mit dem Erwerb eines Edelmetalls zöge zwangsläufig eine Meldung gegenüber dem Finanzamt nach sich, die zu treffende Marktentschließung in wettbewerblich relevanter Weise zu beeinflussen geeignet ist. Schon die infolge einer Meldung gegenüber den Finanzbehörden eröffnete Möglichkeit „lästiger“ behördlicher Nachfragen ist zur Überzeugung des Senats geeignet, jedenfalls einen nicht unerheblichen Teil der Marktteilnehmer zu einer Bestellung im Internet zu motivieren, wenn in diesem Fall derartige Risiken nicht bestehen.

d) Am Vorliegen der erforderlichen Wiederholungsgefahr bestehen keine Zweifel; der Prozessbevollmächtigte des Verfügungsbeklagten hat im Termin vom 16.09.2025 bekundet, dass der Verfügungsbeklagte die beanstandete Äußerung nach wie vor verwende, was ein durch den Berichterstatter durchgeführter Versuch auf der Internetseite des Verfügungsbeklagten bestätigt hat.

3. Soweit der Verfügungskläger sein Unterlassungsbegehren zugleich auf § 8 Abs. 1 in Verbindung mit § 3 Abs. 1, Anhang Ziff. 10 zu § 3 Abs. 3 UWG stützt, kann dahinstehen, ob dieses „per se“-Verbot den vorliegenden Fall tatsächlich erfassen würde, soweit man die (bei isolierter Betrachtung zutreffende) Behauptung, Bestellungen über 2.000 € im Onlinehandel seien nicht meldepflichtig, in den Blick nimmt. Insoweit hat bereits das Landgericht darauf hingewiesen, dass es im vorliegenden Fall an sich nicht darum geht, einen unzutreffenden Eindruck hinsichtlich gesetzlich ohnehin bestehender Rechte zu erwecken und diese als Besonderheit darzustellen, sondern allenfalls das Nichtvorliegen gesetzlicher Restriktionen als Besonderheit des Angebots gerade des Verfügungsbeklagten darzustellen. Indes liegt hierin - was bereits aufgezeigt worden ist - nicht der Kern der beanstandeten Werbeaussage. Der wettbewerbsrechtlich problematische Kern der beanstandeten Werbung liegt vielmehr darin, dass - bei der gebotenen, den Äußerungskontext berücksichtigenden Auslegung der beanstandeten Äußerung - ein Vorteil gegenüber dem „stationären Handel“ behauptet wird, den es in dieser Form gar nicht gibt.

4. Die Ordnungsmittelandrohung beruht auf § 890 Abs. 2 ZPO.

II. Der Darlegung und Glaubhaftmachung eines Verfügungsgrundes bedarf es zur Sicherung der im UWG bezeichneten Ansprüche auf Unterlassung nicht, § 12 Abs. 1 UWG.

C. Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO.

Eine Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit war in Hinblick auf §§ 704, 705 Satz 1, 542 Abs. 2 Satz 1 ZPO nicht veranlasst.