OLG Köln: Dubai-Schokolade

OLG Köln, Urteil vom 27.6.2025 – 6 U 52/25

Volltext: BB-Online BBL2025-1602-5

unter www.betriebs-berater.de

Amtliche Leitsätze

1. Bei „Dubai-Schokolade“ handelt es sich ursprünglich um eine einfache geografische Herkunftsangabe.

2. Es kann nicht festgestellt werden, dass sich der Begriff mittlerweile in eine Gattungsbezeichnung umgewandelt hat.

Sachverhalt

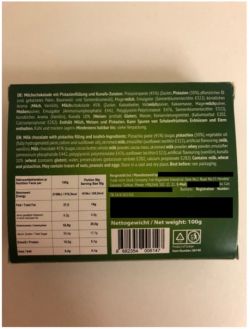

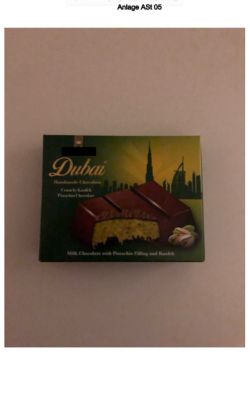

I. Der Antragsteller nimmt die Antragsgegnerin auf Unterlassung hinsichtlich der Bezeichnung einer gefüllten Schokolade als „Dubai Schokolade“ bzw. hilfsweise als „Dubai Chocolate“ in Anspruch. Angegriffen ist – nach Antragsänderung in 1. Instanz – die im Tenor dieses Urteils eingeblendete Produktdarbietung (Anlage ASt. 5, Bl. 33 f. LGA).

Der Antragsteller vertreibt als Süßwarenhändler das Produkt L.-Dubai-Schokolade, welches er über eine Service-Gesellschaft, die B. LLC, mit Sitz in Dubai bezieht. Er wirbt mit der Angabe, es handele sich um Schokolade, die „von Hand in Dubai“ hergestellt werde. Zugleich wird darauf hingewiesen, dass die Hauptzutaten (Pistazien und Milchschokolade) nicht aus Dubai stammen, es werde belgische Schokolade verwendet. Neben der „L.-Dubai-Schokolade“, die von der D. LLC hergestellt wird, gibt es noch vergleichbare Schokolade des Unternehmens M.LLC.

Die Antragsgegnerin importiert und vertreibt auf dem deutschen Markt das Produkt „ALYAN Dubai Handmade Chocolate“, das ab dem 16.12.2024 von T. als „Dubai Schokolade“ beworben wurde. Hersteller dieser Schokolade ist die Firma E. mit Sitz in der Türkei. Dort wird die Schokolade auch hergestellt. Auf der Verpackung befindet sich unmittelbar unter dem Namen noch die Beschreibung „Crunchy Knafeh Pistachio Chocolate“ sowie weiter unten die Erläuterung „Milk Chocolate Filled With Pistachio Cream and Knafeh“. Auf der Rückseite der Verpackung befindet sich rechts unten u.a. die Kennzeichnung „Product of Turkiye“.

Nach Abmahnung unter dem 30.12.2024 (Anlage ASt. 7, Bl. 41 ff. LGA), der die Antragsgegnerin entgegentrat (Anlage ASt. 4, Bl. 21 ff. LGA), hat der Antragsteller unter dem 14.01.2025 Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gestellt, zunächst (Bl. 3 LGA) unter Inbezugnahme der Werbung von T. wie aus Anlage ASt. 1 (Bl. 12 f. LGA) ersichtlich, sodann nach Hinweis des Landgerichts (Bl. 68 LGA) unter Inbezugnahme der Anlage ASt 5 mit dem vorstehend wiedergegebenen Inhalt. Der Antragsteller begehrt ein Verbot des Vertriebs und/oder der Bewerbung dieser Schokolade als „Dubai Schokolade“, hilfsweise „Dubai Chocolate“, sofern das Schokoladenprodukt nicht in Dubai hergestellt wurde und/oder keinen sonstigen geographischen Bezug zu Dubai hat.

Wegen des näheren Sach- und Streitstandes bis zur Entscheidung in erster Instanz und der erstinstanzlich gestellten Anträge wird gemäß § 540 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 ZPO auf das Urteil des Landgerichts Bezug genommen (Bl. 313 ff. LGA), das den Antrag nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung zurückgewiesen hat. Zur Begründung hat es im Wesentlichen ausgeführt: Es könne dahinstehen, ob den Bezeichnungen „Dubai Chocolate“ oder „Dubai Schokolade“ überhaupt noch als geographische Herkunftsangaben anzusehen sein, was zweifelhaft sein könne, nachdem in den angesprochenen Verkehrskreisen die Bezeichnung „Dubai“ weniger als Hinweis auf die Produktionsstätte, sondern vielmehr auf die Zubereitungsart eines Produktes als besonders teuer und im Trend liegend bezogen verstanden werde. Jedenfalls bestehe keine Gefahr der Irreführung über die Herkunft im Sinne von § 127 Abs. 1 MarkenG. Die angesprochenen Verkehrskreise gingen nicht (mehr) davon aus, dass das streitgegenständliche Produkt im Gebiet von Dubai hergestellt werde. Da es sich um ein aus mehreren Bestandteilen zusammengesetztes Produkt handele, seien sich die angesprochenen Verkehrskreise bewusst, dass nicht der Rohstoff an sich, sondern vielmehr die Rezeptur aus Pistazien, Engelshaar und Schokolade maßgeblich sei. Insofern komme der Angabe „Dubai“ eine wesentlich geringere Bedeutung zu als in Fällen, in denen der Verbraucher allein aufgrund der geografischen Herkunftsbezeichnung eines Rohstoffs eine besondere Qualität desselben erwarte (Himalaja-Salz, Kaffee Costa Rica). Dem Durchschnittsverbraucher sei auch bewusst, dass in Zeiten der Globalisierung Produkte dort hergestellt würden, wo dies wirtschaftlich am günstigsten sei und ihm komme es vor diesem Hintergrund primär darauf an, dass die Rezeptur, die ggf. auf bestimmten Traditionen beruhe und die Zutaten dem mit dem Namen verknüpften Produkt entsprächen. So liege es auch im Streitfall, nachdem es in Dubai weder nennenswerten Anbau von Kakao und Pistazien noch eine bestimmte Tradition der Schokoladenproduktion gebe. Er erwarte vielmehr in erster Linie eine Schokolade, die der Rezeptur derjenigen gleiche, die auf Social Media umfangreich erörtert worden sei. Aus der Verpackung des Produktes ergebe sich nichts Abweichendes. Selbst wenn der durchschnittliche Verbraucher die Skyline von Dubai auf dem Hintergrundbild erkennen sollte, sei es im Lebensmittelbereich üblich, Symbole zu verwenden, die auf andere Länder hindeuteten, was der Verbraucher aber nicht notwendig mit einer Herkunft aus diesem Gebiet verknüpfe. Gleiches gelte für die Verwendung der englischen Sprache. Auch eine Irreführung im Sinne von § 5 Abs. 2 Nr. 1 UWG liege nicht vor. Der aufmerksame Verbraucher werde beim Einkauf einer „Dubai Schokolade“ im deutschen Einzelhandel nicht mehr erwarten, dass diese Schokolade exklusiv in Kleinmengen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten eingeführt worden sei.

Gegen dieses Urteil richtet sich die Berufung des Antragstellers, mit der im Wesentlichen geltend gemacht wird: Die Bezeichnung als „Dubai Schokolade“ beziehe sich zwar teilweise auf die Art der Zusammensetzung, aber gerade auch auf die Herkunft aus Dubai. Dies ergebe sich daraus, dass die Schokolade dort erstmals entwickelt worden sei und dort auch das TikTok-Video der Food-Influencerin Maria Vehera sowie das deutschsprachige Video der Food-Influencerin Kiki Aweimer entstanden seien. Eine Gattungsbezeichnung sei vor diesem Hintergrund nicht anzunehmen, zumal es sich um ein auf dem deutschen Markt recht neues Produkt handele, das erstmals im Spätherbst 2024 größeren Teilen der Bevölkerung bekannt geworden sei. Vielmehr seien an die Umwandlung einer geographischen Herkunftsangabe in eine Gattungsbezeichnung strenge Anforderungen zu stellen, die im Streitfall nicht erfüllt seien. Angesichts des hohen Preises erwarte der Verbraucher auch die Herstellung in Dubai, auf die Herkunft der Hauptzutaten komme es demgegenüber nicht an. Die umfangreiche Berichterstattung ändere hieran nichts, weil dem Verbraucher hierdurch vor Augen geführt worden sei, dass „Dubai Schokolade“ aus Dubai stamme und es andere Anbieter gebe, die ihr Produkt lediglich so bezeichneten, ohne dass es tatsächlich in Dubai gefertigt worden sei. Dies werde verstärkt durch die Silhouette von Dubai auf der Verpackung, was das Landgericht zu Unrecht nicht als relevant erachtet habe. Der kleingedruckte Hinweis auf der Rückseite auf den Herstellungsort Türkei vermöge nichts an der Irreführung zu ändern.

Der Antragsteller beantragt (sinngemäß), unter Abänderung der angefochtenen Entscheidung

der Antragsgegnerin im Wege der einstweiligen Verfügung bei Vermeidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes und für den Fall, dass dieses nicht beigetrieben werden kann, einer Ordnungshaft oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten (Ordnungsgeld im Einzelfall höchstens € 250.000,00; Ordnungshaft insgesamt höchstens zwei Jahre) zu verbieten,

im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland mit der Angabe „Dubai Schokolade“ – hilfsweise „Dubai Chocolate“ – ein Schokoladenprodukt zu vertreiben und/oder zu bewerben und/oder vertreiben und bewerben zu lassen, sofern das Schokoladenprodukt nicht in Dubai hergestellt wurde und/oder keinen sonstigen geographischen Bezug zu Dubai hat, wenn dies erfolgt wie in der nachfolgend eingeblendeten Anlage ASt 05:

Die Antragsgegnerin beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

Sie verteidigt das angefochtene Urteil unter Wiederholung und Vertiefung des erstinstanzlichen Vorbringens und zieht mit Blick auf eine als solche unstreitige Ankündigung des Antragstellers in dessen Online-Shop, er werde den Online-Shop schließen und keine L.-Dubai-Schokolade mehr aus Dubai erhalten (Anlage AG20, Bl. 304 f. d.A.), den Fortbestand der Aktivlegitimation des Antragstellers in Zweifel. Hilfsweise sei die Vollziehung der einstweiligen Verfügung nur gegen Sicherheitsleistung zu gestatten.

Aus den Gründen

II. Die zulässige Berufung ist begründet.

1. Bezüglich des Verfügungsgrundes kann sich der Antragsteller auf die nicht widerlegte Dringlichkeitsvermutung des § 140 Abs. 3 MarkenG stützen. Der Antragsteller hat nach seinem glaubhaften Vortrag erstmals am 16.12.2024 davon erfahren, dass die Antragsgegnerin die streitgegenständliche Schokolade vertreibt. Am 14.01.2025 ist der Eilantrag bei Gericht eingegangen.

2. Der Verfügungsanspruch folgt aus § 128 Abs. 1 S. 1 MarkenG i.V.m. § 8 Abs. 3 Nr. 1 UWG, § 127 Abs. 1, § 126 Abs. 1 MarkenG.

Nach § 128 Abs. 1 S. 1 MarkenG kann, wer im geschäftlichen Verkehr Namen, Angaben oder Zeichen entgegen § 127 MarkenG benutzt, von den nach § 8 Abs. 3 UWG zur Geltendmachung von Ansprüchen Berechtigten bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Geographische Herkunftsangaben i.S.d. § 126 Abs. 1 MarkenG dürfen nach § 127 Abs. 1 MarkenG im geschäftlichen Verkehr nicht für Waren oder Dienstleistungen benutzt werden, die nicht aus dem Ort, der Gegend, dem Gebiet oder dem Land stammen, das durch die geographische Herkunftsangabe bezeichnet wird, wenn bei der Benutzung solcher Namen, Angaben oder Zeichen für Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft eine Gefahr der Irreführung über die geographische Herkunft besteht. Dem Schutz als geographische Herkunftsangaben nicht zugänglich sind gemäß § 126 Abs. 2 MarkenG solche Namen, Angaben oder Zeichen, bei denen es sich um Gattungsbezeichnungen handelt.

Die Voraussetzungen des § 128 Abs. 1 S. 1 MarkenG für einen Unterlassungsanspruch sind erfüllt.

a) Die Aktivlegitimation des Antragstellers als Mitbewerber im Sinne von § 8 Abs. 3 Nr. 1 UWG stand zwischen den Parteien in erster Instanz nicht in Streit. Nach den bindenden Feststellungen im Tatbestand der angefochtenen Entscheidung vertreibt der Antragsteller als Süßwarenhändler das Produkt L.-Dubai-Schokolade, welches er über eine Service-Gesellschaft, die B. LLC, mit Sitz in Dubai bezieht. Der Antragsteller hatte vorgetragen und durch seine eidesstattliche Versicherung vom 14.01.2025 (Anlage ASt. 02, Bl. 14 LGA) glaubhaft gemacht, dass die B. LLC ihrerseits von einem der in Dubai ansässigen und staatlich zugelassenen Hersteller der Schokolade beliefert werde und dass sie ausschließlich sein Unternehmen mit Dubai-Schokolade für den europäischen Markt versorge. Sein Unternehmen sei damit das einzige, welches von der B. LLC die L.-Dubai-Schokolade aus Dubai nach Deutschland importiere. Sein Unternehmen sei eines der wenigen, das in Dubai hergestellte und von dort importierte Schokolade auf dem deutschen Markt als Groß- bzw. Einzelhändlerin anbiete. Seine Firma beliefere u.a. einige O.-Märkte, einige P.-Märkte sowie einige Großhändler mit der L.-Dubai-Schokolade und biete diese darüber hinaus bundesweit online über die eigene Internetseite dubaichocolate.ae bzw. dubaischokolade.info an. Diesen Angaben ist die Antragsgegnerin in erster Instanz nicht entgegengetreten.

Das Vorbringen des Antragstellers genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (GRUR 2007, 1079 Rn. 18 – Bundesdruckerei) ohne weiteres den Anforderungen an ein konkretes Wettbewerbsverhältnis und mangels eines substantiierten Bestreitens auch den nach Ansicht der Antragsgegnerin gemäß der Rechtsprechung des OLG Hamm (Urteil vom 03.04.2025, 4 U 29/24) erhöhten Anforderungen an die schlüssige Darlegung einer ernsthaft und nachhaltig betriebenen Geschäftstätigkeit. Dass die geschäftliche Tätigkeit des Antragstellers ihrem Umfang nach die Zubilligung der Anspruchsberechtigung nicht rechtfertigen könnte, etwa weil er nur einige wenige Waren zu überteuerten Preisen auf einem Portal angeboten und kurz nach der Anmeldung des Gewerbes bereits eine hohe Anzahl von Abmahnungen ausgesprochen hatte oder sich im Insolvenzverfahren befindet, ist nicht einmal ansatzweise erkennbar.

Die Aktivlegitimation ist nicht während des laufenden Verfügungsverfahrens weggefallen, auch wenn der Antragsteller seinen Kunden mit E-Mail vom 21.06.2025 mitgeteilt hatte, er habe den Onlineshop geschlossen und werde keine Dubai-Schokolade mehr aus Dubai erhalten. Der Antragsteller hat hierzu vorgetragen und durch seine als Anlage ASt 18 (Bl. 335 d.A.) vorgelegte eidesstattliche Versicherung vom 17.06.2025 glaubhaft gemacht, dass diese E-Mail auf eine werbliche Übertreibung zurückzuführen sei, um den Bestand im Lager abzuverkaufen. Er biete derzeit aus wirtschaftlichen Gründen – erhöhte Transportkosten während der Sommermonate – keine Dubai-Schokolade über seinen Online-Shop an, sondern beliefere ausschließlich den stationären Einzelhandel. Beispielsweise habe er am 15.04.2025 (bei der Datumsangabe 2024 handelt es sich um ein offensichtliches Schreibversehen) 480 Tafeln Dubai-Schokolade an die Firma P. Handels GmbH & Co. KG in Z. geliefert. Im Herbst, voraussichtlich ab dem 01.10.2025, sei beabsichtigt, den Vertrieb von Dubai-Schokolade in Deutschland über den Onlineshop wiederaufzunehmen. An der bestehenden Lieferkette habe sich nichts geändert, er werde weiterhin aus Dubai mit Dubai-Schokolade beliefert.

Durchgreifende Bedenken gegen die inhaltliche Richtigkeit der eidesstattlichen Versicherung vom 17.06.2025 bestehen nicht, zumal unter dem vom Antragsteller im Schriftsatz vom 17.06.2025 angeführten Link die Firma P. nach wie vor L. Dubai Schokolade zum Preis von 29,99 € je 190 Gramm Tafel anbietet und der Antragsteller als „Hersteller“ angegeben ist. Der glaubhaft gemachte Vortrag des Antragstellers ist nachvollziehbar. Dass sein Verhalten wettbewerbsrechtlich bedenklich sein mag, lässt keinen Schluss auf das Vorliegen einer strafbaren Handlung wie die vorsätzliche Abgabe einer falschen eidesstattlichen Versicherung zu. Die im Schriftsatz der Antragsgegnerin vom 23.06.2025 enthaltenen Ausführungen zur Frage der Aktivlegitimation hat der Senat zur Kenntnis genommen; die dort vorgenommene tatsächliche Würdigung des antragstellerischen Vortrags als unsubstantiiert teilt der Senat allerdings aus den vorgenannten Gründen nicht. Wie bereits in der mündlichen Verhandlung erörtert, ist auf Basis der eidesstattlichen Versicherung von einer fortbestehenden Lieferkette und –bereitschaft des Antragstellers auszugehen; dass die Lieferungen bei hochpreisigen Gütern wie der von dem Antragsteller vertriebenen Schokolade nicht in gleichem Maße bzw. Liefervolumen wie bei herkömmlichen Süßwaren erfolgen, ist den Besonderheiten des vertriebenen Produkts geschuldet und kann daher nicht entscheidend gegen seine Stellung als Mitbewerber ins Feld geführt werden.

Dass die Antragsgegnerin durch das Bewerben(lassen) und den Vertrieb der Schokolade ihrerseits Handlungen im geschäftlichen Verkehr vornimmt und insoweit passivlegitimiert ist, steht außer Frage.

b) Die angegriffene Bezeichnung verstößt gegen § 127 Abs. 1 MarkenG, weil es sich von Anfang um eine geographische Herkunftsangabe handelt und diese auch keinen nachträglichen Bedeutungswandel erfahren hat (dazu aa.), insoweit die Gefahr einer Irreführung besteht (dazu bb.), die geschäftliche Relevanz hat (dazu cc.) und sich aus der gebotenen Verhältnismäßigkeitsprüfung nichts anderes ergibt (dazu dd.). Der Anspruch ist dem Umfang nach bereits mit dem Hauptantrag begründet (dazu ee.).

Im Einzelnen:

aa) Bei der Bezeichnung „Dubai Handmade Chocolate“ handelte es sich von Anfang an und handelt es sich noch immer um eine einfache geographische Herkunftsbezeichnung im Sinne von § 126 Abs. 1 S. 1 MarkenG und keine Gattungsbezeichnung.

Gemäß § 126 Abs. 1 S. 1 MarkenG sind geographische Herkunftsangaben die Namen von Orten, Gegenden, Gebieten oder Ländern sowie sonstige Angaben oder Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung der geographischen Herkunft von Waren oder Dienstleistungen benutzt werden. Nicht erforderlich für die sog. einfache geographische Herkunftsangabe ist demnach, dass der Verbraucher besondere auf örtliche Eigenheiten zurückzuführende Erwartungen an die Qualität oder Art der Ware hat.

Allerdings sind gemäß § 126 Abs. 2 MarkenG dem Schutz als geographische Herkunftsangabe solche Namen, Angabe oder Zeichen im Sinne von § 126 Abs. 1 MarkenG nicht zugänglich, bei denen es sich um eine Gattungsbezeichnung handelt. Als solche wird eine Bezeichnung angesehen, die zwar eine Angabe über die geographische Herkunft im Sinne des Abs. 1 enthält oder von einer solchen Angabe abgeleitet ist, die jedoch ihre ursprüngliche Bedeutung verloren haben und als Name von Waren oder Dienstleistungen oder als Bezeichnungen oder Angaben der Art, der Beschaffenheit, der Sorte oder sonstiger Eigenschaften oder Merkmale von Waren oder Dienstleistungen dienen.

Sowohl für die Einordnung als Herkunftsangabe als auch für die Feststellung eines Bedeutungswandels von einer geographischen Herkunftsangabe in eine Gattungsbezeichnung ist die Auffassung der betroffenen Verkehrskreise maßgeblich, mithin auf die Sicht des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers abzustellen (vgl. BGH GRUR 1999, 252, 255 – Warsteiner II; BGH GRUR 2002, 160, 162 – Warsteiner III; Senat, Urteil vom 08.04.2022, 6 U 162/21, WRP 2022, 769, 771 Rn. 24 – Himalaya KönigsSalz; aus der Literatur ebenso A. Nordemann, in: Ingerl/Rohnke/Nordemann, MarkenG, 4. Aufl. 2023, § 126 Rn. 2 m.w.N.).

Unter § 126 Abs. 2 MarkenG fallen zudem auch solche Gattungsbezeichnungen, die von vornherein niemals eine geographische Herkunft bezeichneten oder bei denen der Vorgang der Denaturierung nicht mehr nachvollziehbar ist (Ströbele/Hacker/Thiering, 13. Aufl. 2021, § 126 Rn. 80). Eine Gattungsbezeichnung kann sich umgekehrt auch zu einer geographischen Herkunftsangabe zurückentwickeln, wovon auszugehen ist, wenn der überwiegende Teil der in Betracht kommenden Verkehrskreise die Bezeichnung (wieder) als Herkunftsangabe auffasst (BGH GRUR 1990, 461 – Dresdner Stollen II; OLG München, GRUR-RR 2024, 291 Rn. 66 – Habana II).

(1) Die Bezeichnung „Dubai-Handmade Chocolate“ erfüllte vonAnfangan die Anforderungen an eine unmittelbare Herkunftsangabe. Die angesprochenen Verkehrskreise verstehen sie im Sinne einer Herkunftskennzeichnung und nehmen sie nicht lediglich als Hinweis auf die Rezeptur – Schokolade mit Pistazien und Kadayif (Engelshaar) – oder als eine reine Fantasiebezeichnung wahr.

Die Feststellungen zur Verkehrsauffassung kann der Senat selbst treffen, weil es sich um ein an den allgemeinen Verbraucher gerichtetes Angebot handelt und der Senat daher selbst zu den angesprochenen Verkehrskreisen zählt.

Umstände, aufgrund derer der Verkehr nicht davon ausgehen kann, dass sämtliche Ware aus Dubai stammt und es sich deshalb um eine von Anfang an als geographische Herkunftsangabe ungeeignete Bezeichnung handelt - z.B. weil es sich um leicht verderbliche Ware handelt - liegen nicht vor.

Bereits bei unbefangener Betrachtung des Wortlauts der Bezeichnung spricht alles dafür, dass die angesprochenen Verkehrskreise die der Gattungsbezeichnung „Chocolate“ vorangestellte Bezeichnung „Dubai“ als Hinweis auf das Emirat bzw. dessen gleichnamige Hauptstadt verstehen (vgl. Jehle GRUR 2025, 215, 219). Derartige Bezeichnungen, die unmittelbar auf eine bestimmte Herkunft verweisen, sind grundsätzlich so lange als Ursprungsbezeichnungen anzusehen, als nicht zweifelsfrei ihre Bestimmung lediglich als von der (örtlichen) Herkunft losgelöste Beschaffenheitsangabe oder reine Fantasiebezeichnung feststeht (vgl. BGH GRUR 1963, 482, 484 - Hollywood Duschschaumbad). Diese Entscheidung hat der BGH auch nach Einführung der §§ 126, 127 MarkenG zustimmend zitiert, so dass der darin aufgestellte Erfahrungssatz nicht als durch das neue Recht - auch wenn sich die maßgebliche normative Verankerung zwischenzeitlich in § 126 Abs. 2 MarkenG finden dürfte, soweit es um die Beschaffenheitsangabe geht - überholt angesehen werden kann. Insofern sind wie beim nachträglichen Bedeutungswandel (s.u.) auch für die Frage, ob eine Angabe von vornherein nicht als geographische Herkunftsangabe taugt, strenge Maßstäbe anzulegen (vgl. Jehle GRUR 2025, 215, 219).

Hier ist für die ursprüngliche Einordnung der Bezeichnung als Herkunftsangabe oder aber bloße Gattungsbezeichnung bzw. Fantasiebezeichnung zunächst maßgeblich einzubeziehen, dass der „Hype“ um die Dubai-Schokolade tatsächlich seinen Ursprung in Dubai genommen hat, nämlich durch die Erfindung der Rezeptur durch Frau Sarah Hamouda, die Gründerin von Fix Dessert Chocolatier. Weltweite und für den Streitfall bedeutsam deutschlandweite Bekanntheit erlangte die Süßigkeit sodann durch TikTok-Videos von zwei Influencerinnen, die diese Schokolade jeweils in Dubai probiert und ihren „Followern“ hiervon begeistert berichtet haben, nämlich die englischsprachige Frau Maria Vehera und die deutsche Foodbloggerin Frau Kiki Aweimer.

Ferner sprechen die gerade in der Anfangszeit für die Schokoladenprodukte verlangten besonders hohen Preise sowie die anfänglich nur eingeschränkte Verfügbarkeit der Schokoladenprodukte in Deutschland dafür, dass der Verbraucher die Bezeichnung von vornherein als Herkunftsbezeichnung und nicht bloße Beschreibung einer Zutatenzusammensetzung verstanden hat. Nur für den mit Dubai assoziierten Luxus und das Besondere waren die Verbraucher bereit, tief in die Tasche zu greifen und stundenlang anzustehen (vgl. Jehle GRUR 2025, 215), was weiterhin dazu führte, dass die anfangs nur in kleinen Mengen erhältliche Schokolade als eigenständiges Handelsobjekt mit erheblichen Aufschlägen auf diese ohnehin hohen Preise auf einschlägigen Plattformen weiterveräußert wurde. Hierbei schwingt in der maßgeblichen Vorstellung der Verbraucher nicht nur die Wertschätzung für eine - ebenfalls in gewissem Maße kostensteigernde - Rezeptur mit Pistazien mit, sondern auch und gerade die Herkunft aus dem Emirat oder der Stadt (beides wird der angesprochene Verbraucher synonym verstehen) Dubai, die einen besonderen „exklusiven Genussmoment“ (Begriff von Jehle GRUR 2025, 215, 220 unter Hinweis auf einschlägige Konsumforschung) verspricht.

Das Verständnis der Bezeichnung „Dubai Handmade Chocolate“ als Herkunftsbezeichnung wird zudem durch die Ausgestaltung der Produktverpackung gestützt. In rechtlicher Hinsicht ist insofern festzuhalten, dass es nach gefestigter unionsrechtlicher Rechtsprechung betreffend die Regelungen über geschützte geografische Angaben und geschützte Ursprungsbezeichnungen (VO 1151/2012), die auch vom BPatG geteilt wird, gegen das Vorliegen einer Gattungsbezeichnung spricht, wenn auf der Verpackung des Erzeugnisses nach wie vor auf das ursprüngliche Herkunftsgebiet Bezug genommen wird (EuGH GRUR Int 2006, 728, 734 Rn. 87 – Feta II; EuG GRUR 2007, 974, 976 Rn. 65 – GRANA BIRAGHI/grana padano; BPatG GRUR 2017, 528, 531 – Hiffenmark II). Durch die bildliche Darstellung u.a. der markanten und allgemein bekannten Silhouetten des „Burj al-Arab“ und „Burj Khalifa“, der beiden höchsten Gebäude der Welt, die mit ungefähr einem Viertel einen bedeutenden Anteil der Vorderseite der Verpackung einnimmt, wird den angesprochenen Verkehrskreisen schon bei deren isolierter Betrachtung mindestens eine Assoziation zu Dubai vermittelt. Ob eine solche bloße Assoziation bloß anhand des Bildes ausreichen würde, kann im Streitfall dahinstehen (Kasuistik bei Marx, in: Fezer/Büscher/Obergfell, Lauterkeitsrecht, 3. Aufl. 2016, S 10 Rn. 55). Denn eine zwingende Verbindung genau zu diesem Ort wird jedenfalls dadurch herbeigeführt, dass der Verbraucher den in Schriftform dargebotenen Begriff Dubai wahrnimmt und daher eine Zuordnung der Silhouette zu diesem Emirat vornehmen wird. Zu diesem Anschein einer Herkunft aus Dubai fügt es sich, wenn die Schauseite der Verpackung ausschließlich in englischer Sprache gehalten ist, was dem Verbraucher vor Augen führt, dass er es mit einem Importprodukt zu tun hat. Jedenfalls mehr als ein unbeträchtlicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise wird vor diesem Hintergrund annehmen, dass das Produkt auch aus dem Ort eingeführt worden ist, auf den die Verpackung textlich und bildlich hinweist, nachdem der Verbraucher Herkunftsangaben in der Regel – und so auch hier – entsprechend ihrem Wortsinn als solche versteht.

Sofern die Antragsgegnerin geltend macht, der Verkehr sei bereits durch andere Produkte daran gewohnt, dass auf der Verpackung Orts- oder Städtenamen abgebildet sowie die Skyline einer bestimmten Stadt gezeigt werde, jedoch gleichwohl nicht davon ausgehe, dass diese Produkte auch aus dieser Gegend stammen, und sich insoweit zum Vergleich auf den „New York Chai“-Tee bezieht, trägt dies insofern nicht, als zum einen unsicher ist, ob nicht doch ein kleiner Teil der Verbraucher diese Bezeichnung als Herkunftsbezeichnung verstehen wird, und zum anderen dieser Tee keinen medial besonders bekannt gewordenen Bezug zu New York hat. Außerdem enthält diese Verpackung gerade durch die weitere Angabe „würzig-süß im New York Style“ den Hinweis darauf, dass der Tee nicht unmittelbar aus New York stammt.

Vor dem Hintergrund des in Dubai entstandenen Hype um die Schokoladenprodukte ist auch die Annahme, dass es sich von vornherein um eine reine Fantasiebezeichnung wie beim „Toast Hawaii“ gehandelt habe, nicht haltbar. Der „Toast Hawaii“ ist eine rein deutsche Erfindung, die überhaupt keine Bezüge zu Hawaii hatte. Im Streitfall gibt es dagegen ein Originalprodukt, auf das auch in der Presse immer wieder Bezug genommen wird (s.u.). Dass der Begriff „Dubai Schokolade“ bzw. „Dubai Chocolate“ nach dem Vortrag der Antragsgegnerin und der Streithelferin maßgeblich durch die Foodbloggerin Kiki Aweimer geprägt worden und von dieser als Fantasiebegriff gemeint gewesen sein soll, ist für die rechtliche Einordnung ohne Bedeutung.

Gegen eine unmittelbare Herkunftsangabe spricht schließlich nicht die von der Antragsgegnerseite herangezogene Auffassung der Markenämter. Die mit den Berufungserwiderungen vorgelegten Entscheidungen des DPMA bzw. des EUIPO, mit denen Markenanmeldungen mit der Bezeichnung „Dubai Chocolate“ oder „Dubai Schokolade“ zurückgewiesen worden sind, betreffen zum einen andere Produkte und sind zudem auf andere Aspekte gestützt (fehlende Unterscheidungskraft, glatt beschreibend), als sie im Streitfall eine Rolle spielen.

(2) Ein nachträglicherBedeutungswandel dahingehend, dass die Bezeichnung „Dubai Chocolate“ bzw. „Dubai Schokolade“ nunmehr nur noch als Gattungsbezeichnung verstanden wird, kann nicht festgestellt werden.

An die Umwandlung einer geographischen Herkunftsangabe in eine Gattungsbezeichnung sind strenge Anforderungen zu stellen. Sie liegt erst vor, wenn ein nur noch ganz unbeachtlicher Teil der Verkehrskreise in der Angabe einen Hinweis auf die geographische Herkunft der Ware oder Dienstleistung sieht (BGH GRUR 2001, 420, 421 - SPA mwN; Ströbele/Hacker/Thiering, a.a.O., § 126 Rn. 76 mwN). Die Bezugnahme auf einen „ganz unbeachtlichen Teil der Verkehrskreise“ bedeutet, dass es nicht ausreichend ist, wenn lediglich die Mehrheit der angesprochenen Verkehrskreise annimmt, es handele sich bei „Dubai“ um einen Hinweis auf eine bestimmte Zubereitungsart (BGH GRUR 1981, 71, 73 – Lübecker Marzipan: „nur“ 40% der Verbraucher sahen hierin eine Herkunftsangabe), vielmehr muss festzustellen bzw. glaubhaft gemacht sein, dass nur ein zu vernachlässigender Teil dieser Verkehrskreise von einer Herkunftsangabe ausgeht (vgl. Jehle GRUR 2025, 215, 220 m.w.N.). Dies entspricht dem u.a. durch die Entscheidung „Hollywood Duftschaumbad“ (BGH GRUR 1963, 482, 484) vorgezeichneten Regel-Ausnahmeverhältnis zwischen Herkunftsangabe und Gattungs-bzw. Phantasiebezeichnung. Als Größenordnung zur Illustration mag dienen, dass in der Rechtsprechung ein Verständnis als Herkunftsangabe durch 16 % der angesprochenen Verbraucher noch nicht als ausreichend angesehen wurde, um eine Gattungsbezeichnung zu bejahen (BGH GRUR 1959, 365, 366 iVm 367 – Englisch-Lavendel). Überwiegend wird es als schädlich für eine Gattungsbezeichnung angesehen, wenn bei 10%-15% der angesprochenen Verbraucher noch die Vorstellung von einer Herkunftsangabe besteht (vgl. nur A. Nordemann, in: Ingerl/Rohnke/Nordemann, MarkenG, a.a.O., § 126 Rn. 15). Die Beweislast für einen Bedeutungswandel zur Gattungsbezeichnung liegt beim Verletzer (Ströbele/Hacker/Thiering, a.a.O., § 126 Rn. 78).

Gemessen hieran ist nach dem auch in diesem Zusammenhang maßgeblichen Verständnis der angesprochenen Verkehrskreise trotz intensiver medialer Begleitung und einer Vielzahl von „Trittbrettfahrer“-Produkten auch derzeit nicht von einer bloßen Gattungsbezeichnung auszugehen. Diese Feststellung kann der Senat wiederum selbst treffen. Auf eine ohne demoskopisches Gutachten ohnehin nicht mögliche zahlenmäßige Festlegung des Teils der angesprochenen Verbraucher, die nach wie vor an eine Herkunftsangabe denken, kommt es im Streitfall nicht an, weil sich jedenfalls feststellen lässt, dass deren Zahl, wenn sie nicht bereits die Mehrheit bildet, jedenfalls nicht zu vernachlässigen ist.

Das Landgericht hat insoweit angenommen, dass es dem Durchschnittsverbraucher in erster Linie auf die Rezeptur ankomme und hieraus letztlich - ohne dies so zu benennen - gefolgert, es handele sich nicht (mehr) um eine geographische Herkunftsangabe oder es sei angesichts des Fokus auf die Rezeptur eine „Denaturierung“ der Herkunftsangabe zur Gattungsbezeichnung festzustellen. Dies wird den o.g. strengen Maßstäbe zur Annahme einer Gattungsbezeichnung nicht gerecht.

Zwar könnte für ein Verständnis als lediglich bestimmte Rezeptur sprechen, dass es zwischenzeitlich zahlreiche Videos mit Rezepten zur Eigenherstellung und Konsumenten gibt, die sich beim Konsum selbst gefilmt haben oder sonst eine Meinung abgeben. Zudem wird der Begriff der Dubai-Schokolade in den Medien vielfach auch undifferenziert für Produkte ohne Bezug zu Dubai verwendet. Allerdings sind die Ursprünge der Schokolade aus Dubai und ihrer medialen Karriere in den entsprechenden Sekundärveröffentlichungen immer wieder betont worden, wie auch die Antragsgegnerin einräumt und aus den von ihr vorgelegten Beiträgen hervorgeht:

Beitrag auf nordbayern.de: „Der Hype ist aus dem Emirat nach Deutschland gekommen.“ (Anlage AG1, Bl. 111 LGA);

Beitrag der Deutschen Welle: „Der Ursprung der Dubai-Schokolade liegt wohl, wie der Name vermuten lässt, in Dubai“ (Anlage AG3, Bl. 117 LGA);

Beitrag der Jerusalem Post vom 26.11.2024 über den Verkauf der Lindt-„Dubai Schokolade“ in Aachen, wonach der hohe Preis Essensenthusiasten und Influencer nicht abgeschreckt habe, die darauf aus waren, einen einzigartigen Geschmack aus den Vereinigten Arabischen Emiraten zu entdecken („has not deterred foodies and influencers eager to explore a unique flavor from the UAE.“, Anlage AG9, Bl. 260 LGA, Artikel allerdings mit KI-Hilfe generiert, Bl. 264 LGA).

Beitrag aus der WAZ vom 01.11.2024, Interview mit der Influencerin Kiki Aweimer: „Im April 2024 habe ich in Dubai die Schokolade entdeckt, die es dort bereits seit Anfang 2023 unter dem Namen ‚Can‘t Get Knafeh of It‘ gab“ (Anlage AG11, Bl. 181 d.A.).

Bei dieser Sachlage versteht der Durchschnittsverbraucher die Bezeichnung als „Dubai-Schokolade“ auch dann im Sinne einer Herkunftsangabe, wenn man die zwischenzeitliche Berichterstattung über den vorliegenden Rechtsstreit bzw. entsprechende Parallelverfahren in die Betrachtung einbezieht und davon ausgeht, dass diese zumindest in Teilen einem relevanten Teil der angesprochenen Verkehrskreise zur Kenntnis gelangt ist. Denn diese Berichterstattung hat den Verbraucher nur dafür sensibilisiert, dass es Schokolade mit der Rezeptur Pistazien und Kadayif zwar auch mit anderen Ursprungsorten als Dubai geben mag. Hierdurch ist ihm jedoch zugleich bewusst, dass es nach wie vor Importeure wie den Antragsteller gibt, die Dubai-Schokolade aus Dubai, dem Ursprungsort der Rezeptur, beziehen. Auch der Beitrag aus dem Spiegel vom 18.03.2025 über das vorliegende Verfahren (S. 10 f. der Berufungserwiderung, Bl. 166 d.A.) thematisiert nur, dass es einen Streit über die Bezeichnung gab, was aber wiederum impliziert, dass insofern zwei Varianten (Dubai und „nicht Dubai“) existieren. Die von der Berufung unter Hinweis auf die schnelllebige Natur von auf Social Media „gehypten“ Produkten vertretene Auffassung, es liege bereits jetzt eine Gattungsbezeichnung vor (ebenso Wrage GRUR-Prax 2025, 3607 mit der These, Dubai Schokolade sei „der neue Toast Hawaii“), überzeugt vor diesem Hintergrund nicht.

Der als Kontrollfrage erhobene Einwand der Antragsgegnerin, wonach eine tatsächlich aus Dubai stammende und als „Dubai-Schokolade“ bezeichnete Schokolade z.B. mit der Geschmacksrichtung Marzipan vom Verbraucher gerade nicht als Dubai-Schokolade angesehen werde, weil die Rezeptur untrennbar mit dem Begriff verbunden sei, ist zwar im Ausgangspunkt zutreffend. Er ist aber nicht geeignet zu belegen, dass hierdurch für die relevante (hohe) Anzahl von Verbrauchern die Funktion der Herkunftsangabe völlig in den Hintergrund tritt. Denn diese beiden Annahmen stehen zueinander nicht in einem „Entweder/Oder“-Verhältnis, sondern es ist durchaus möglich und im Streitfall vor allem in Ansehung der hohen Preise anzunehmen, dass ein nicht geringer Teil der Verbraucher beide Aspekte - Herkunft und Rezeptur - für relevant erachtet und die Herkunft jedenfalls nicht gänzlich in den Hintergrund getreten ist (so der Ansatz bei Hacker, in: Ströbele/Hacker/Thiering, a.a.O. § 126 Rn. 80, der allerdings auf eine objektive Betrachtungsweise abstellt).

Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus der Entscheidung des Landgerichts Frankfurt a.M. (Beschluss vom 21.01.2025, 2-06 O 18/25, GRUR-RR 2025, 168). Soweit das Landgericht Frankfurt in dieser Entscheidung im Ausgangspunkt zutreffend darauf hingewiesen hat, dass dem Verbraucher der Begriff „Dubai“ geradezu inflationär in Gestalt von Produkten wie Eis, Mandeln, Kaffee etc. gegenüber trete, lässt sich gerade bei solchen Produkten zwar möglicherweise feststellen, dass der Verbraucher hier die Herkunftsangabe nicht „für bare Münze“ nehmen wird. Dies rechtfertigt sich dann aber aus den Umständen des Erwerbs bzw. der betroffenen Produktkategorie, weil der verständige Verbraucher gerade nicht annehmen wird, dass Produkte wie Eis oder auf dem Weihnachtsmarkt angebotene Mandeln aus Dubai kostenintensiv importiert werden. Gleiches gilt für frisch gebackene bzw. zubereitete Produkte wie Donuts oder Kaffee, bei denen dies noch fernliegender ist. Er wird vielmehr in diesem Kontext solche Produkte als „Trittbrettfahrer“ und die Bezeichnung „Dubai“ als reine Phantasiebezeichnung bzw. als Hinweis auf die Pistazienhaltigkeit der Rezeptur erkennen, aber weiterhin dennoch zu einem jedenfalls nicht geringen Teil annehmen, dass es im Bereich der Süßwaren Schokolade in Tafelform gibt, die die Bezeichnung „Dubai“ als Herkunftsangabe zu Recht trägt, weil sie von dort stammt. Bei frisch zubereiteten Lebensmitteln scheidet Dubai nämlich von vornherein und für alle angesprochenen Verkehrskreise erkennbar als Ursprungsort aus (vgl. zu diesem Gesichtspunkt Sosnitza, in: Ohly/Sosnitza, UWG, 8. Aufl. 2023, § 5 Rn. 357; BGH GRUR 1963, 482, 484 - Hollywood Duftschaumbad), während dies bei importierter Schokolade gerade nicht der Fall ist.

Gegen den nachträglichen Wandel in eine Gattungsbezeichnung spricht im Streitfall außerdem der Erfahrungssatz, dass ein entsprechender Bedeutungswandel von der Herkunfts- zur Gattungsbezeichnung regelmäßig nur langsam und zögerlich von statten geht (vgl. nur Sosnitza, in: Ohly/Sosnitza, UWG, 8. Aufl. 2023, § 5 Rn. 364). Insofern ist zu berücksichtigen, dass die erstmalige Kreation der Schokolade im Jahr 2021 erfolgte und die hier relevante öffentliche Wahrnehmung in Deutschland durch die allgemeinen Verbraucherkreise erst Ende des Jahres 2024 Fahrt aufnahm (vgl. die Darstellung bei Jehle GRUR 2025, 215 f.). Bis zur maßgeblichen mündlichen Verhandlung vor dem Senat sind damit allenfalls zehn Monate seit Bekanntwerden der Dubai-Schokolade in Deutschland vergangen. Führt man sich vor Augen, dass die restriktive Interpretation der Gattungsbezeichnung im Sinne von § 126 Abs. 2 MarkenG gerade auf dem Gedanken beruht, dass ein effektiver Schutz von geographischen Herkunftsangaben gewährleistet werden soll, erscheint es wenig überzeugend, einen solch kurzen Zeitraum ausreichen zu lassen (schärfer Jehle GRUR 2025, 215, 220: „kaum vertretbar“). Zwar ist es nicht von vornherein ausgeschlossen, dass sich ein intensives „Viralgehen“ von Produkten mit Herkunftsangabe beschleunigend auf deren Wandel hin zur Gattungsbezeichnung auswirken kann. Indes ist zu berücksichtigen, dass Teil dieser „Viralität“ in Bezug auf die Dubai-Schokolade gerade auch deren Herkunft aus Dubai und der Streit darum, ob die Bezeichnung auch bei fehlender Herkunft von dort zulässig ist, war. Diese Kontroverse ist nicht nur einer Minderheit der angesprochenen Verkehrskreise zur Kenntnis gelangt, sondern auch solchen, die die Entwicklung der Dubai-Schokolade - wie die Mitglieder des Senats - nicht intensiv begleitet haben und damit jedenfalls einer erheblichen Zahl der angesprochenen Verbraucher, was wiederum der Feststellung eines Bedeutungswandels entgegensteht.

bb) Hiervon ausgehend überzeugt es nicht, wenn das Landgericht eine GefahrderIrreführung (§ 127 Abs.1 MarkenG) deshalb verneint hat, weil es dem Durchschnittsverbraucher allein auf die Rezeptur ankomme.

Von der Gefahr einer Irreführung über die geografische Herkunft der Produkte ist auszugehen, wenn die angegriffene Bezeichnung bei einem nicht unwesentlichen Teil der Verkehrskreise eine unrichtige Vorstellung über die geografische Herkunft der Produkte hervorruft (vgl. nur BGH GRUR 2001, 420, 421 – SPA m.w.N., st. Rspr.). Insofern kann weitestgehend auf die obigen Ausführungen betreffend die maßgebliche Verkehrsauffassung Bezug genommen werden, wonach ein nicht unbeträchtlicher Teil der angesprochenen Verbraucher die Angabe „Dubai“ im Sinne einer Herkunftsangabe versteht und in dieser Erwartung unstreitig enttäuscht wird.

Zwar ist es richtig, wenn die Antragsgegnerin ausführt, dass der Verbraucher auch enttäuscht sein könnte, wenn er Dubai-Schokolade bestelle und sodann eine „Marzipan“-Schokolade aus Dubai bekomme, dies ist aber bei der Beurteilung der Verkehrsauffassung insoweit ohne Belang, als beide Erwartungen - wie ausgeführt - durchaus auch zusammen auftreten können und hier die besseren Gründe dafür sprechen, dass gerade der geografische Bezug zu Dubai – der den Hype ja mit begründet hat – für den Verbraucher, der Dubai mit Luxus und Exklusivität assoziiert, wesentlich ist, was wiederum mit dem nach wie vor hohen Preis der Produkte korrespondiert.

Soweit das Landgericht maßgeblich darauf abgestellt hat, dass es sich um ein zusammengesetztes Lebensmittel handele, bei dem der Verbraucher davon ausgehe, dieses würde am günstigsten Herstellungsort produziert, zumal Dubai über keine nennenswerten Vorkommen an Kakaobohnen und Pistazien verfüge, rechtfertigt dies keinen Entfall der Irreführungsgefahr. Denn selbst wenn dem Verbraucher vor Augen steht, dass die Rohstoffe für die Schokolade nicht aus Dubai stammen können, wird er in Ansehung arbeitsteiliger Produktionsprozesse in einem Fall wie dem vorliegenden gleichwohl annehmen, dass zumindest die wesentlichen Produktionsschritte an dem genannten Ort vorgenommen worden sind (vgl. Schulteis, in: BeckOK MarkenR, 41. Ed. 1.4.2025, § 127 Rn. 8 m.w.N.), worüber er im Streitfall indes irregeführt wird.

Diese Gefahr der Irreführung wird durch den Hinweis auf der Rückseite der Verpackung, wonach das Produkt aus der Türkei stammt, nicht hinreichend ausgeräumt. Dieser ist zwar zweimal vorhanden. An die Gestaltung entlokalisierender Hinweise, die den angesprochenen Verkehrskreis über den wahren Herstellungsort informieren wollen, sind strenge Anforderungen zu stellen (vgl. Senat, Urteil vom 08.04.2022, 6 U 162/21, WRP 2022, 769, 772 Rn. 34 – Himalaya KönigsSalz; Schulteis, in: BeckOK MarkenR, 41. Ed. 1.4.2025, § 127 Rn. 15.1; A. Nordemann, in: Ingerl/Rohnke/Nordemann, a.a.O., § 127 Rn. 6). Selbst wenn Verbraucher durch die Wahrnehmung der Berichterstattung rund um die Bezeichnung von Dubai-Schokolade dafür sensibilisiert sind, dass es auch Anbieter gibt, deren Schokolade nicht aus Dubai stammt, werden sie angesichts der starken Hinweise betreffend die Herkunft aus Dubai auf der Vorderseite der Verpackung keinen Anlass haben, sich auf der Rückseite, wo die Hinweise zudem sehr klein und an einem eher unauffälligen Ort (einmal im Rahmen der Pflichtangaben, einmal unter den auf die richtige Entsorgung hinweisenden Piktogrammen) angebracht sind, nochmals über den Ursprungsort zu vergewissern. Bei den Pflichtangaben (die auf Deutsch missverständlich mit „hergestellt bei“ eingeleitet werden) findet sich der Hinweis auf die Türkei zudem am Ende einer sehr langen Adressangabe, die der Verbraucher mit überwiegender Wahrscheinlichkeit nicht einmal zu Ende lesen wird. Es kann daher unter Beachtung der insoweit strengen Maßstäbe nicht festgestellt werden, dass die Verbraucher diesen Hinweis in einer den Irrtum ausschließenden Weise zur Kenntnis nehmen werden.

cc) Grundsätzlich bedarf es einer Relevanz der Irreführung für den Kaufentschluss im Rahmen des Irreführungsverbots des § 127 Abs. 1 MarkenG nicht (vgl. BGH GRUR 2001, 420, 421 – SPA; zuletzt allerdings offen gelassen, u.a. BGH GRUR 2002, 1074, 1076 – Original Oettinger). Auch der Senat kann die Frage offenlassen, weil eine solche Relevanz im Streitfall zu bejahen wäre, nachdem geographische Herkunftsangaben für die Kaufentscheidung der Verbraucher regelmäßig eine besondere Bedeutung haben und auch als wesentliche werbliche Kennzeichnungsmittel eingesetzt werden, so dass nur in Ausnahmefällen die geographische Herkunft irrelevant für die Kaufentscheidung ist (vgl. BGH GRUR 2016, 406, 408 Rn. 22 – Piadina-Rückruf zu § 5 Abs. 1 Nr. 2 UWG; A. Nordemann, in: Ingerl/Rohnke/Nordemann, a.a.O., § 127 Rn. 5). Hier kann von einem solchen Ausnahmefall nicht ausgegangen werden, denn selbst wenn es den Verbrauchern auch auf die Rezeptur ankäme, lässt dies aus den genannten Gründen nicht in den Hintergrund treten, dass die Herkunft aus Dubai für die angesprochenen Verkehrskreise infolge des hohen Preises und dem hierdurch herbeigeführten Gefühl von Exklusivität und Luxus ein wesentliches Kaufargument ist.

dd) Die Abwägung der betroffenen Interessen lässt den Unterlassungsanspruch nicht entfallen. Das Verbot des § 127 Abs. 1 MarkenG steht unter dem Vorbehalt der Verhältnismäßigkeit. Dies erfordert eine Abwägung des Interesses der Verbraucher und der Mitbewerber, nicht über die Herkunft des Produkts irregeführt zu werden, mit dem Interesse der Beklagten an der weiteren Nutzung der Herkunftsangabe (vgl. nur BGH GRUR 2002, 1074, 1076 – Original Oettinger; A. Nordemann, in: Ingerl/Rohnke/Nordemann, a.a.O., § 127 Rn. 10). Ausgangspunkt dieser Abwägung ist, dass im Allgemeinen kein schutzwürdiges Interesse Dritter besteht, eine unrichtige geografische Herkunftsangabe zu verwenden (BGH GRUR 2002, 160, 162 – Warsteiner III).

Gemessen hieran fällt die Abwägung im Streitfall zu Lasten der Antragsgegnerin aus, da es dieser ohne weiteres möglich wäre, durch die Aufnahme eines Zusatzes (z.B. „Dubai Style“), wie er zwischenzeitlich gängig ist, klarzustellen, dass ihr Produkt lediglich in der Rezeptur an das Original anknüpft, nicht aber hinsichtlich des Herkunftsorts. Sie hat - anders als etwa in der Entscheidung „Original Oettinger“ - auch keinen wertvollen Besitzstand infolge der Nutzung der Bezeichnung erworben; dies scheidet schon infolge der kurzen Zeitspanne der Nutzung, aber auch deswegen aus, weil die Antragsgegnerin die geographische Angabe nicht in eine zu ihren Gunsten eingetragene Marke o.ä. inkorporiert hat.

Dass der Antragsteller sich seinerseits an die „Original“-Schokolade von Fix Dessert Chocolatier angelehnt haben dürfte, wie die Antragsgegnerin mit der Berufung dargelegt hat (S. 17 der Berufungserwiderung, Bl. 173 d.A. und Anlage AG 16, Bl. 213 ff. d.A.) dargelegt hat, ist in Bezug auf die hier zu beurteilende Herkunftsangabe ohne Belang.

ee) Dem Antragsteller steht der Anspruch auf Unterlassung bereits nach dem Hauptantrag (Unterlassung hinsichtlich Bewerbung/Vertrieb als „Dubai Schokolade“) zu, so dass es auf eine etwaig dringlichkeitsschädliche spätere Stellung des Hilfsantrages nicht ankommt. Denn diese Bezeichnung ist von der konkreten Verletzungsform, die angegriffen wird, trotz des Umstandes gedeckt, dass die Verpackung des Produktes nicht die Worte „Dubai Schokolade“, sondern „Dubai Chocolate“ enthält.

Die in dem abstrakten Vorspann des Unterlassungsantrags enthaltene Umschreibung dient in einem Fall, in dem wie hier die konkrete Verletzungsform antragsgegenständlich ist, dazu, den Kreis der Varianten näher zu bestimmen, die von dem Verbot als kerngleiche Verletzungsformen erfasst sein sollen (vgl. BGH GRUR 2006, 164 Rn. 14 – Aktivierungskosten II; st. Rspr., siehe nur Schmidt, in: Büscher, UWG, 3. Aufl. 2024, § 12 Rn. 130 m.w.N.). Im Streitfall erfasst die abstrakte Umschreibung mit der deutschen Bezeichnung „Schokolade“ ungeachtet der Güte der dem Durchschnittsverbraucher zuzuschreibenden Englischkenntnisse im Allgemeinen hiernach den Kernbereich des verbotenen Verhaltens. Denn die – hypothethische - Bezeichnung des Produkts als „Schokolade“ statt als „Chocolate“ würde angesichts der phonetischen Ähnlichkeit von englischer und deutscher Begrifflichkeit, der allgemeinen Geläufigkeit jedenfalls dieses englischen Begriffs und der rein beschreibenden Eigenschaft zur bildlich dargestellten Schokolade nichts an dem Charakteristischen des beanstandeten Verhaltens ändern; im Vordergrund steht vielmehr die Kombination dieses Gattungsbegriffs mit der Ortsangabe „Dubai“. Insofern liegt gerade nicht der Fall vor, dass hinsichtlich der Bezeichnung als „Schokolade“ lediglich eine Erstbegehungsgefahr anzunehmen wäre und deshalb – da es sich dann um einen anderen Streitgegenstand handelte (vgl. Köhler/Feddersen, in: Köhler/Feddersen, UWG, 43. Aufl. 2025, § 12 Rn. 1.23l) – der Hilfsantrag erforderlich wäre. Vielmehr begründet die Verwendung der Bezeichnung „Chocolate“ unter den Umständen des Streitfalls zugleich auch die Wiederholungsgefahr für „Schokolade“.

c) Es besteht die nach § 128 Abs. 1 S. 1 MarkenG für den Unterlassungsanspruch erforderliche Wiederholungsgefahr, die durch die begangene Verletzungshandlung indiziert wird und die die Antragsgegnerin nicht durch Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung ausgeräumt hat.

3. Die Vollziehung der einstweiligen Verfügung ist nicht gemäß §§ 936, 921 S. 2 ZPO nur gegen Sicherheitsleistungzu gestatten. Über den Wortlaut des § 921 S. 2 ZPO hinaus kann auch (erst) die Vollziehung einer glaubhaft gemachten einstweiligen Verfügung von der Leistung einer Sicherheit abhängig gemacht werden. Führt die Vollziehung zu schwersten Eingriffen in den Gewerbebetrieb des Schuldners, ist in der Regel eine Vollziehungssicherheit anzuordnen, auch wenn der Antragsteller diese nicht leisten kann (s. Vollkommer in Zöller, ZPO, 35. Aufl. 2024, § 921 Rn. 7). Im vorliegenden Fall ist indes weder glaubhaft gemacht noch sonst erkennbar, dass der aus dem Vollzug des Titels der Antragsgegnerin drohende Schaden besonders hoch ist oder außergewöhnliche Risiken in Bezug auf deren Schadensersatzforderungen im Falle der Aufhebung der einstweiligen Verfügung bestehen. Die Antragsgegnerin hat sich lediglich darauf berufen, dass die Beurteilung der Rechtslage mit großen Unsicherheiten verbunden sei sowie vage vorgetragen, dass ihr durch die Vollziehung der einstweiligen Verfügung ein großer Schaden entstehe, der von dem Antragsteller zu ersetzen sein werde. Dass der Antragsgegnerin tatsächlich ein besonders hoher Schaden droht, ist damit nicht glaubhaft gemacht und auch sonst nicht ersichtlich. Auf der anderen Seite dürfte der Antragsteller kaum in der Lage sein, einen Betrag als Sicherheit zu leisten, der jeden eventuell nach § 945 ZPO zu erstattenden Schaden abdeckt. Insoweit würde ihm durch die Anordnung einer Vollziehungssicherheit die Möglichkeit des Eilrechtsschutzes im Ergebnis abgeschnitten. Vor dem Hintergrund des beide Beteiligten gleichermaßen treffenden Risikos einer Insolvenz des Antragstellers ist daher von der Anordnung einer Sicherheitsleistung abzusehen.

III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO. Der von dem Antragsteller vorgenommene „Austausch“ der konkreten Verletzungsform, die ursprünglich auf die Bewerbung in Anlage ASt. 1 gestützt war, stellt sich zwar als eine teilweise Antragsrücknahme dar, weil die konkrete Verletzungsform den Streitgegenstand bildet und der Antragsteller durch die Änderung seines Antrags auf die Anlage ASt. 5 einen neuen Streitgegenstand eingeführt und zugleich den vorherigen Streitgegenstand der gerichtlichen Entscheidung entzogen hat. Auch ist § 269 Abs. 3 S. 2 ZPO im Verfügungsverfahren entsprechend anwendbar (GK-UWG/Schwippert, 3. Aufl. 2022, § 12 A Rn. 200 m.w.N.). Es sind jedoch in Anwendung der Mehrkostenmethode keine bzw. keine über der Geringfügigkeitsgrenze des § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO liegenden Mehrkosten durch die teilweise Antragsrücknahme angefallen, und zwar selbst dann nicht, wenn man der Auffassung folgte, dass auch in dem Fall, dass beide Ansprüche nie zeitgleich anhängig waren, eine Wertaddition stattzufinden hat. Diese Streitfrage (vgl. dazu OLG Düsseldorf NJW-RR 2022, 935, 936) kann daher offenbleiben.

Der Senat erachtet den Streitwert auch unter Berücksichtigung von § 51 Abs. 4 GKG angesichts des hohen Angreiferinteresses bei Verfahrenseinleitung in Höhe von 50.000,00 € für angemessen und hat (§ 63 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 GKG) auch die Festsetzung für die 1. Instanz entsprechend angepasst.